以前多次谈及,钢结构相较于混凝土结构存在一个显著特点,即钢结构是由一条条钢条子或者一片片钢板子,借助焊接、螺栓等连接方式拼接而成的。具体可详见为何钢结构比混凝土结构更易坍塌?不同的连接方式,在实际承受荷载能力方面存在极大差别。混凝土结构通过常用软件建模计算后,可自动生产施工图纸。在此情况下,节点几乎无需考虑。板钢筋会伸入梁中,梁钢筋会伸入柱中,当浇筑混凝土时,就能自动形成稳定的结构体系。

图片内容与正文无关

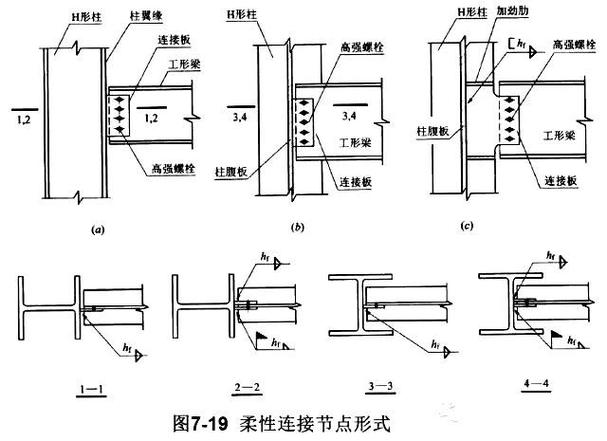

钢结构不行,设计的节点什么样,它就是什么样的节点。固结就是固结,铰接就是铰接,半铰接就是半铰接。铰接节点实际能承受一点弯矩,但与固结节点相比,其承载能力可忽略不计。还有一个错误观念,即认为小东西可以随便搞。像亭台构架、钢雨棚之类的,常被一顿乱搞,根本不考虑结构概念。本人不认为设计有问题就一定会出事故。本人一直告诫设计人员,若工程出了事故且设计存在问题,那么很可能会被追究责任。

以下这个是钢结构的小棚架,它是不是太常见了呢?它的形状是方方正正的,设计时按照 YJK 进行建模计算,接着进行画图,节点全部采用焊接的方式。这样做能做到万无一失吗?

结构平面布置图

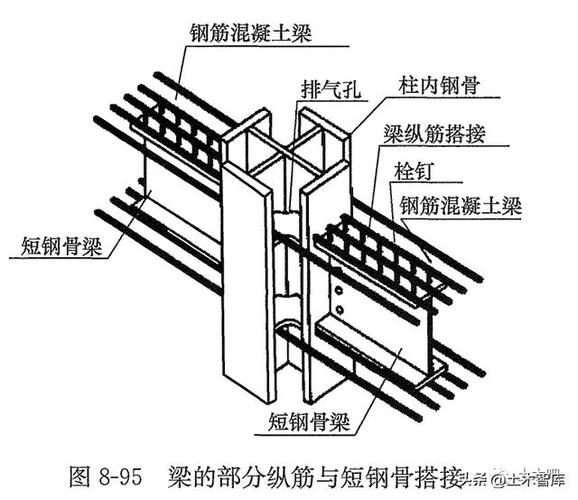

要注意图中的那个节点。

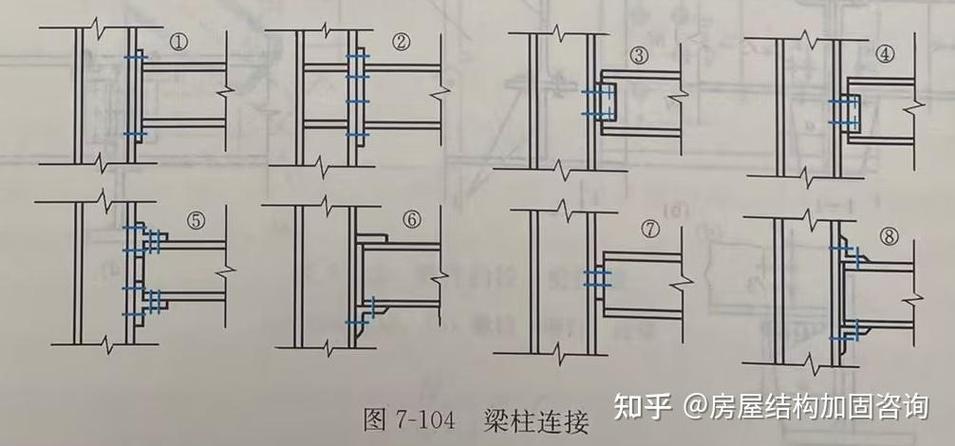

主次梁连接节点

这里已经提出了这个问题,大家自然就明白是什么问题了。GL1 在 GL2 翼缘的对应位置,没有添加加劲板来传力。GL2 的弯矩正应力需要借助 GL1 侧壁钢板在平面外的抗弯承载能力进行传递,具体情况如下图所示。

主次梁节点处传力示意图

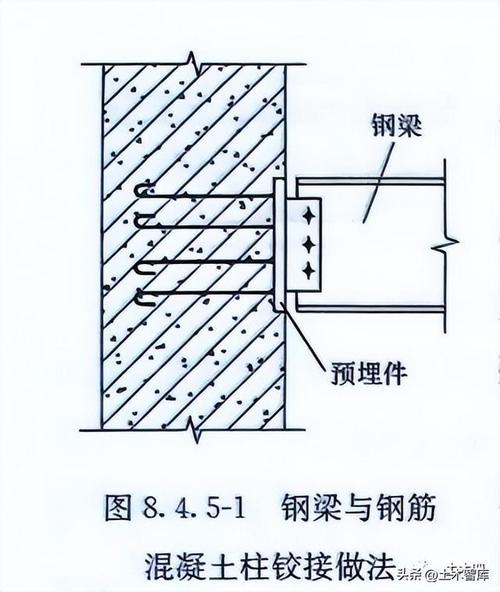

钢(方)管无加劲肋且直接焊接的这种情况,在《钢结构设计标准》里是有涉及的。其中第 12.2.5 条讲的是连接构件板材与被连接构件翼缘垂直的情形,而我们的情况与之不同。

《钢结构设计标准》第12.2.5条

还有关于第 13 章和附录 H 是否有加劲肋连接的验算。不过这些验算说的是杆件轴向受力方面的,而不是针对这种主要受弯梁的连接。

《钢结构设计标准》第13章

无论如何,总感觉设计依据不够或者计算太过复杂。优秀的结构设计仅需进行最简单的结构计算。直接从节点构造上确保反而更为便捷。于是我给设计人员提出了三种解决方案的建议做法。其一,将这个悬挑梁的梁端点铰接,通过改变结构传力途径来进行复核。如果满足要求,那就无需更改,因为按固结或铰接都能算过,也就不存在问题。其二……其三……

点铰复核

第二,将次梁的梁高修改为与主梁的梁高相同,让主梁的翼缘与次梁的翼缘处于同一平面,仅仅通过焊接来处理此事。

加高次梁高度

第三,加一个斜腋如下图所示。

次梁加腋

这个东西荷载不大,挺好的。按照第一种方法,先进行点铰处理,然后再进行复核计算,计算结果能够满足要求,这样就可以高枕无忧了。

只是通过另一种方式进行验算就无需改图,这是否意味着审核人员在审图过程中是在无理取闹呢?并非如此,这是因为荷载比较小,改变结构的传力方式恰好能够满足要求。如果习惯于这样没有概念地胡乱操作,当遇到受力较大的情况时钢结构雨棚节点,是否真的会发生事故呢!或许,设计一个验证方案,对比其中的差别,以便加深对结构概念的理解。

这里设计了三个对比方案,这些方案的荷载是相同的。我们按照活荷载工况来进行计算结果的对比,也就是说在计算过程中不受自重的影响。第一个方案中,主梁的尺寸是 300x300x8,次梁的尺寸是 200x200x8,并且主梁没有加加劲肋。通过计算结果可以看出,在主梁的侧壁与次梁相接的地方,出现了严重的应力集中现象。在较多的区域,米塞斯应力达到了 1000 以上,其中最大的应力接近 3000,不过这样的区域比较小。

主次梁不等高,主梁不加加劲肋计算结果

第二个主梁的尺寸为 300x300x8,次梁的尺寸为 200x300x8,主次梁的高度是相同的,并且主梁没有加加劲肋。通过计算得知,主梁的侧壁在与次梁相接的地方,没有出现应力集中的情况,米塞斯应力在 100 以内。

主次梁等高,主梁不加加劲肋计算结果

第三个主梁的尺寸为 300x300x8,次梁的尺寸为 200x200x8。主梁按照次梁加肋,这相当于次梁贯通主梁。计算结果表明,在主梁侧壁与次梁相接的地方钢结构雨棚节点,没有出现应力集中的情况,米塞斯应力在 100 以内。

主次梁不等高,主梁加劲肋计算结果

对比分析后得出结论,钢管箱型梁的主次梁连接节点构造影响较大。在次梁连接处,需要加设加劲肋,或者将主次梁设计为等高。不然的话,主梁侧壁会出现较为严重的应力集中,结构会存在严重的安全隐患。务必牢记!