中国塔总建筑面积约42.7万平方米,地上108层,地下7层。 它已取代国贸三期成为北京最高的建筑。 该项目位于北京CBD核心区Z15地块中心。 西侧面向国贸三期,是目前北京最高的建筑。 建筑总高度528米。 未来将规划为中信集团总部大楼。 2011年9月12日左右开工建设,2016年底封顶,总投资240亿元。

(据说这个视频点击量很高)

中国尊结构设计

1项目概况

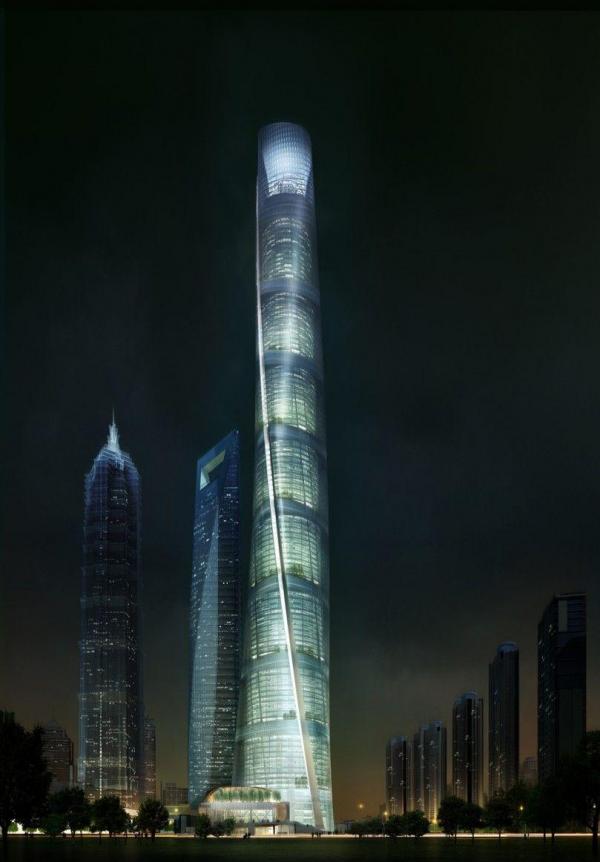

中国尊大厦是北京中央商务区核心区地标性超高层建筑项目,位于北京中央商务区(CBD)东三环核心区Z15地块,北京市朝阳区,建筑面积约43.7万平方米(地上约35万平方米,地下约8.7万平方米)。 主要建筑功能为办公、观光、商业。 该塔地上108层,地下7层(有部分夹层)。 建筑高度528m。 外部轮廓尺寸由底部的78m×78m逐渐收紧至54m×54m,再逐渐放大至顶部的59m×59m,颇似古代。 因酒器“瓶”而得名。 建筑效果图如图1所示。

图1 中国尊大厦

项目主体结构体系由外框架管和核心管组成。 外框架筒由巨型立柱、巨型斜撑、转换桁架和副框架组成。 巨型柱位于塔的角落,一直延伸到结构的顶部,并连接到每个部分的转移桁架和巨型斜撑。 巨柱底部截面形状为多边形,中上部为矩形,采用多腔钢管混凝土柱。 设备层和避难层共设置8个转换桁架,杆材截面采用焊接箱形截面。 巨大的斜撑沿着每个区域的外皮设置,也是焊接的盒形截面。 副框架包括重力柱和外环梁,均为焊接H型截面。 它们只承受该区域的重力载荷,不参与整体的侧面阻力。

2 巨型外框筒建筑结构一体化设计

2.1 巨型外框管几何控制面的生成

中国尊大厦外轮廓的水平截面形状为圆角正方形北京钢结构工程公司,并沿高度平滑地扩展和扩展。 其外表面几何控制尺寸如图2所示。巨型外框管的外控制面采用分段折面的形式,不仅可以更好地控制巨型外框管与外表面的距离的同时也降低了结构本身的加工难度。

图2 外成品面几何控制尺寸

2.2 巨柱外轮廓生成

从基础顶面(-31.3m)到第106层(503.2m),巨柱的截面形式按照一定的规律变化。 具有三种断面形式:1)7层以下4柱(-31.3~43.15m)八角形断面,断面面积约为63.9m2; 2)第7层至第19层(43.15-98.65m)截面为8个六边形,截面面积约为19.5-21.3m2; 3)第19层至第106层(98.65-98.65m)503.2m)有8个矩形截面,截面面积约为19.2~2.56m2。 巨柱共设置12个控制转弯标高,具体见表1。

为了优化结构受力,要求12个控制转折标高位置对应的巨柱截面质心位于竖直平面γ内,该平面与水平或垂直的夹角为27° ,如图3所示。

图3 巨柱剖面示意图

综合巨柱12个控制转折高程位置截面质心均在垂直面γ内,角点(点P、P')连续,各层角点之间的距离巨柱的尺寸和外成品面不小于500mm(底部1200mm)等三个条件最终确定巨柱的几何定位。 其俯视定位图如图4所示。

图4 巨柱俯视定位图

2.3 转换桁架、巨型斜撑和副框架的生成

确定了外框架管的外控制面和巨型柱的外轮廓后,即可确定转换桁架、巨型斜撑和副框架的定位。 这里控制的目的是使部件之间的连接处齐平对接,避免错位,方便加工和安装。 整个塔被8个转换桁架分为9段。 生成每个部分的规则是相同的。 唯一的区别是巨型柱子的倾斜程度。 本节仅选取典型部分进行介绍,如图5所示。

图5 外框管典型截面示意图

转换桁架、巨型斜撑和副框架的外皮均与外框架管的外控制面齐平。 转换桁架弦杆、巨型斜撑等构件与巨柱连接处需设置水平加劲肋,并结合与巨柱转折标高位置的关系,确定转换的截面形式桁架弦杆控制为平行四边形截面(图6(a))),而不是采用传统的截面形式(图6(b))。

图6 转换桁架截面生成方案

例如,截面尺寸为800×700,即截面的垂直高度为800mm,水平宽度为700mm。 该截面定义规则可以认为是由一对相距800mm的水平面和一个与巨柱平行的外控制面组成。 水平距离(非垂直距离,下同)为一对700mm斜面,围成的面积作为弦轮廓尺寸。

转换后的桁架腹杆的截面定义规则也参考弦杆的截面定义规则。 例如,截面为900×700的对角腹杆,由一对相距900mm且与腹杆轴线平行的斜面组成,既垂直于竖直面又平行于另一对斜面,其斜面与腹杆的轴线平行。巨柱外表面水平距离700mm作为斜腹杆的外形尺寸。 角桁架的弦杆和腹杆的生成规则也与变换桁架的生成规则基本相同。

巨型对角支撑的生成规则与变换桁架腹杆的生成规则类似。 略有不同的是,转换桁架的斜腹杆、弦杆和巨型斜撑轴线的交点标高与外框架管的转弯标高不在同一标高(差值是弦高的一半)(图 7)。 为了避免上述问题,巨型斜撑截面生成方案如下:例如,对于1600×900的截面,取一对与巨型斜撑轴线平行、相距1600mm、垂直于截面的斜面。垂直平面、平行于下轮廓面和一对水平距离为900mm的斜面,及其围成的面积作为巨型斜撑的外形尺寸。

图7 巨型斜撑节点定位示意图

副车架的空间定位主要基于重力柱的分析。 重力柱的位置与幕墙玻璃网格相对应。 幕墙网格规则以外部竣工面为依据,根据加固层建筑竣工面标高,剪出相应的幕墙轮廓,并分为128等分(图8),然后获取各层幕墙网格点。

图8 重心柱中心线定位

然后从外表面每6个网格点中取出1个网格点,将其投影到转换桁架的上下弦中心线上。 相邻两个转换桁架上下弦的交点即为重力柱的中心线定位。 每个转换桁架上下弦杆的连接交点即为转换桁架竖向腹杆的中心线定位。 确定重力柱的轴线定位后,以一对平行于轴向且垂直于竖直面的斜面和一对平行于外架管外表面的斜面围成的面积为重力柱的外轮廓。 重力柱采用H型截面焊接而成,便于施工。

整个外框筒结构构件的截面生成规律可以用下面的模型来形象地说明:剪切刚度较小、弯曲刚度较大的结构在一对水平力的作用下发生剪切变形后会出现形状。 作为中国尊建筑外框筒结构构件截面的主要形式,而确定截面倾斜度主要根据外框筒各段成品面的倾斜度,为如图 9 所示。

图9 截面生成原理

3桩筏板基础设计

工程基础采用桩筏基础形式。 桩-筏系统可以理解为基础土-桩-筏相互作用的有机整体。 本工程桩基设计使用寿命50年,耐久性100年; 建筑桩基设计等级为甲级,安全等级为一级; 主要抗震性能指标是桩体强度满足中震弹性和大震不屈服的要求。 工程桩主要包括三种类型:P1型(桩径1200mm,桩长44.6m)位于核心筒和巨型柱下方; 塔下其他区域P2型(桩径1000mm,桩长40.1m); 塔楼与地下室之间纯P3型过渡桩(桩径1000mm,桩长26.1m,边缘过渡桩),桩位布置如图10所示。

图10 桩位布置

工程桩P1、P2采用第一层卵石、巨石作为桩端持力层,要求进入持力层深度不小于2.5m。 纯地下室部分具有天然基础。 所有工程桩均采用桩侧桩端结合后注浆技术。

桩筏基础设计总体思路:考虑桩与筏的协同作用(图11),根据变形控制条件合理选择桩端持力层,优化设计桩长、桩径和桩身间距。 桩基础结构的设计计算应考虑上部结构、筏板基础和地基(桩、土)的共同作用分析。 经过反复比选,超高层主塔与裙房之间的后沉降浇注带最终被取消,实现了桩筏基础设计的创新。 桩筏基础联合变水准设计的概念和技术思路如图12所示。

数值分析得出主体建筑区域基础反力约为150kPa; 上部结构传递至基础底面的平均压力值约为1200kPa; 桩间土所承受的荷载约占总荷载的12.5%。

图11 桩筏配合示意图

图12 桩、筏联合变平整设计示意图

全部工程基桩施工完成后,通过单桩静载试验对工程桩承载力进行了测试。 Qs曲线如图13所示。试验结果表明,桩基施工质量良好,100%为I级桩,为实现设计理念奠定了坚实的基础。

图13 工程桩Qs曲线

BIM在《中国尊》中的应用

1 轻松实现全方位协同设计

“中国尊”是北京院目前正在进行的BIM项目,近期已向甲方提供了50%的初步设计(施工图)。 在设计院内部,参与该项目的所有设计师以及参与该项目的其他公司都在BIM标准平台上操作。 利用BIM自有技术,通过三维、数字化集成,各单位可以在共同标准下开展协同设计工作。 这是一个非常大的项目,我认为这个通用的三维平台是BIM最大的优势。 其次,我们利用BIM将施工方融入到这个标准体系中。 也就是说,BIM将贯穿整个项目,从设计到施工。 目前,能与“中国尊”相媲美的项目只有上海中心。 当时,上海中心在设计和施工过程中均采用了BIM。 这种设计方法需要设计者在使用BIM创建设计模型时考虑BIM转换的问题。 从目前BIM的使用情况来看,在提高建筑创意的完成度、质量和效率的前提下,如果能够将设计好的BIM模型尽可能完整地提前成功转移到下一阶段工作,将大大提高建筑创意的质量和效率。时间。 成本和建设成本都有非常直接的积极影响。

2BIM核心技术贯穿设计和施工全过程

从目前北院对BIM应用的定位来看,早期的BIM设计遵循设计。 我们一般先根据设计要求规定必要的原则,然后设计者根据这些原则构建整个BIM模型,遵循合理的设计原则。 在设计过程中,利用BIM模型不断发现设计中的问题,包括设计空间。 设计中存在的一些问题,并不意味着设计完成后,设计师就可以交给下游再放手。 我们的 BIM 已集成到整个设计流程中。 在这个过程中,我们的设计师会提供很多不同的研究模型。 这些模型不是最终模型,但可以在设计初期为设计师甚至施工方提供帮助。 可以考虑并避免以后可能出现的很多问题。 这也是我们北京院利用BIM搭建的流程最大的特点,就是BIM完全服务于设计。

3 瓶颈:施工过程中的设计转换

事实上,在设计模型向总承包商转移的过程中,还有很多技术以外的客观因素制约着BIM在中国的发展。 很多大型项目都会面临项目建设周期的问题。 设计周期只是项目建设周期的一部分,实际上比国际标准要短。 国际上一个比较正常的循环是,设计院首先要花一定的时间进行科学研究和计算,设计师会有专门的设计时间,然后设计师直接指导施工。 但在中国,这个过程在时间上有很大的重叠。 为了加快施工周期,往往在设计完成之前就开始施工。 如果在这种情况下使用BIM,如果项目不够大,可能比简单的手绘或二维设计要多花50%的时间才能达到同样的效果。 这个时候,BIM模型在上下游之间的传递就很难实现了。 因为如果设计没有完成,BIM模型就无法细化到最精细的细节,模型中呈现的数据将是虚拟的,无法被下游使用。

另一个主要制约因素是我国建筑师的责任认定制度与国外不同。 相比之下北京钢结构工程公司,国外建筑师将承担更多的权利和责任。 此外,设计者的方法和能力是否适应BIM方法也是一个无法回避的问题。 通过过去几年的反复论证,毫无疑问,BIM将帮助建筑设计或工程施工领域取得更大的发展。 我认为它的具体推广不存在技术瓶颈。 因为在《中国尊》之前,上海中心在超高层建筑的BIM方面已经相当先进。 但施工方与设计方之间的交接、交接流程仍存在缺乏整合的瓶颈。 我们希望这个瓶颈能够在“中国尊”项目全面开启后得到解决。

4BIM实施标准仍需细化

我们现在做的BIM不是技术,而是和设计的关系更紧密。 随着BIM的发展,关于BIM标准的讨论也被提上日程。 标准并没有消亡。 随着软件的发展、社会支撑环境等不断调整。北京理工大学去年发布了内部标准,今年又做了一定的修订。 它想要包含一些与设计密切相关的外延性的东西,比如标准化的住房以及如何与后续建设无缝衔接。 标准中对所有问题都做出了必要的规范,与国家标准不存在冲突。 因为现阶段国家标准更多的是框架性标准,还不够详细,可供企业参考和执行的具体操作。 未来必须在这方面做出更多改进。

我个人希望更详细的国家标准能够早点出台,涉及到具体操作的设计师或者企业不能仅仅依靠自己的努力来达到一定程度的合理化。 软件使用、存储、交付等标准现在都比较困难。 如果BIM能够像施工图一样有一个相对明确的交付标准,而不是像现在这样依靠项目参与者自愿同意一个项目标准,很多合作可能会更加顺利。