1.刚性连接与铰接连接

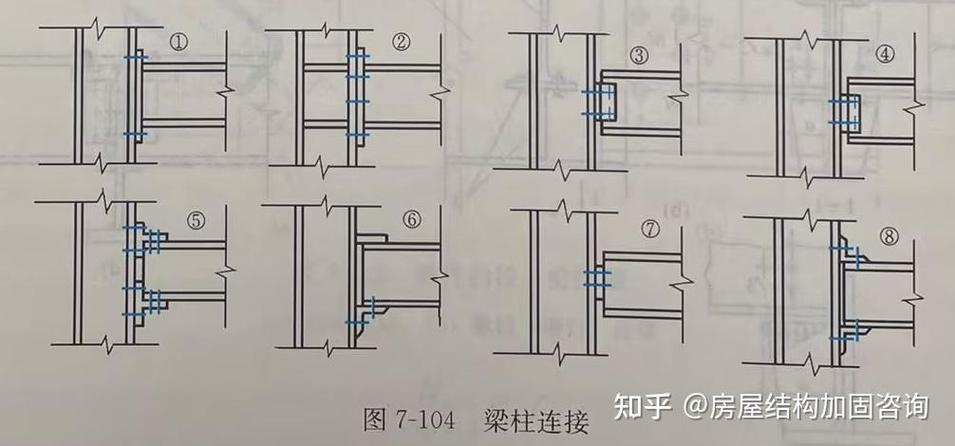

钢结构中,梁与柱的连接一般有 3 种形式。一种是刚性连接,另一种是半刚性连接,还有一种是柔性连接(也称铰接)。在工程实践里,要判别一个节点属于刚性、半刚性还是铰接连接钢结构刚性连接,主要看其转动刚度。如果是刚性连接,就不会产生明显的连接夹角变形钢结构刚性连接,也就是说连接夹角变形对结构抗力的减低不会超过 5%。而半刚性连接则处于刚性连接和柔性连接之间。

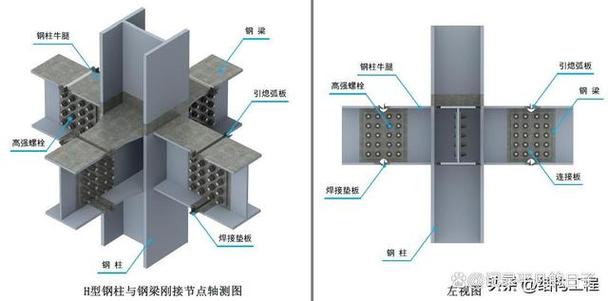

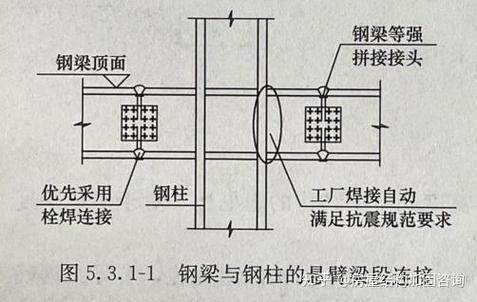

(1)刚性连接

梁柱的刚性连接需具备足够刚度,能够承受设计要求的弯矩。在达到承载极限之前,做连接的梁柱之间不会发生相对转动。对于需要抵抗水平力的框架,其主梁和柱的连接都应采用刚性连接。

常用的梁柱刚性连接构造形式有:

全焊接节点中,梁的上翼缘和下翼缘都与柱通过焊接相连接,并且通常情况下,翼缘是与柱用全熔透坡口焊的方式进行连接,而腹板则是用角焊缝与柱相连。

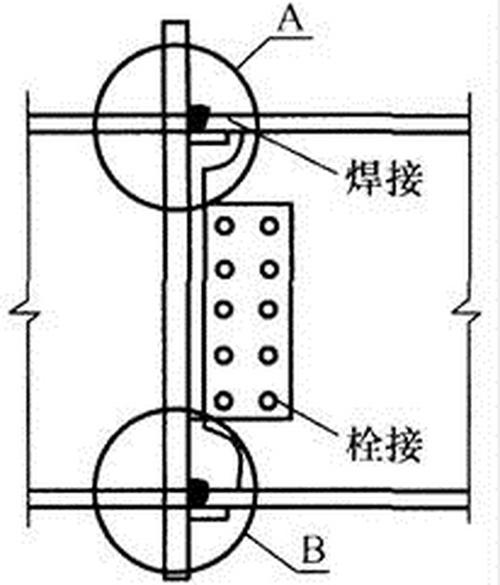

梁的上翼缘和下翼缘采用全熔透的坡口焊进行连接;腹板则是通过高强度螺栓与柱相连接。

c.全螺栓节点:梁的翼缘通过高强度螺栓与柱相连接,梁的腹板也通过高强度螺栓与柱相连接。全焊接节点通常在工厂加工过程中被采用,而栓焊混合节点和全栓节点一般是在现场安装的情况下被采用。

三种节点型式存在差异。在连接承载力方面,它们是相同的,但在地震时吸收和耗散能量的能力上差别较大。全焊连接的滞回曲线呈现稳定的纺锤形,其节点的延性和刚度是最好的。栓焊混合节点,尽管由于腹板螺栓滑动而不完全刚性,然而其性能与全焊连接相差不多。全栓连接节点,因为翼缘和腹板都发生滑动,所以其滞回曲线呈滑动形。在地震作用的影响下,全栓连接无法满足刚性连接的要求。通常情况下,全栓连接仅适用于非地震区的多层框架结构。

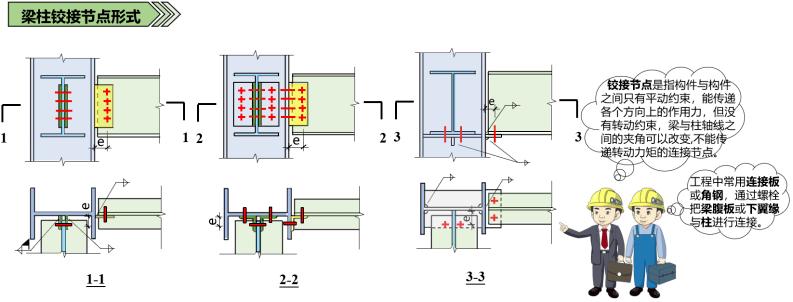

(2)铰性连接

梁与柱的连接为铰接连接,这种连接也被称作柔性连接。铰接连接的构造较为简单,传力方式也很简洁,并且施工起来很方便,在工程领域有着广泛的应用。在非地震区,如果是多层或高层的钢框架,采用剪力墙等结构来承受水平荷载(框架只承受重力荷载)以及提供抗侧刚度,那么梁与柱的连接就可以采用铰接方案。

并且能够传递剪力和轴力。

梁腹板与柱节点板通过高强度螺栓相连接。节点板存在两种情况,一种是单板,另一种是双板。对于单板连接的节点板,其厚度必须不小于梁腹板的厚度。而在双板连接时,为了方便梁的吊装就位,能够先将一块节点板焊接在柱上,等梁就位之后,在工地上把另一块节点板焊接到相应的位置上,接着再拧紧螺栓。

刚性连接的构造假定梁柱连接具有足够的刚性,梁柱之间不存在相对转动,并且能够承受弯矩;铰接连接的构造假定在结构承受重力荷载时,主梁和柱之间只传递垂直剪力,而不传递弯矩,这种连接可以自由地转动。

2.连接性质的划分

连接性质的划分需用以下三项指标来体现:一是抗弯刚度;二是转动刚度;三是延性(转动能力)。

抗弯承载力是连接强度的主要部分,另外还有抗剪强度。从理论上讲,刚性连接承受弯矩和剪力的能力不应低于梁的承载能力,也就是不低于梁的塑性铰弯矩和腹板全塑性剪力。在地震区,框架应要求更高,以体现“强连接 - 弱构件”的原则。而对于柔性连接,只要求其具备抗剪能力。半刚性连接介于刚性和柔性连接之间,必须具有一定的抗弯能力。

连接的转动刚度通过弯矩 - 转角曲线的斜率来体现。它并非是一个常量,并且转动刚度会对框架的变形和承载力产生影响。对于变形的影响,需要结合正常使用极限状态来进行分析。基于此,应当考察连接的初始刚度或者在标准荷载作用下的割线刚度。刚性连接的刚度,从理论方面来看,需要达到极其大的程度,也就是无限大。然而,在实际情况中,只要达到一定的限制数值,就能够将其视为刚性连接。关键之处在于,怎样从数量的角度去进行界定。

转动能力属于延性指标。塑性设计的框架需要塑性铰部位具备一定的转动能力。这样后续的内力重分布才能够出现。

在钢结构框架的传统分析与设计里,为了简化分析设计的过程,人们将梁柱连接当作理想的铰接连接或者完全的刚性连接。并且有着这样的观点:当连接对转动的约束达到理想刚接的 90%及以上时,就可以把它视为刚接;在外力的作用下,如果柱梁轴线夹角的改变量达到理想铰接的 80%及以上,那么这样的连接就被视为铰接。假定采用理想铰接,这就意味着梁和柱之间不会传递弯矩。从转动的角度来看,用铰连接在一起的梁和柱会各自独立地转动。