引言:笔者在实践中发现部分同事乃至钢结构技术从业人员对钢结构连接中的刚接、铰接、半刚接等概念认识不清,容易混淆,对结构模型的力学假设和设计构造理解不足。本文将对这些概念进行梳理,通过概念理解连接的力学本质,并用一些实际连接图进行说明。

基本概念

连接节点类型根据节点处荷载传递、所采用的连接方式及细部构造、节点的受力性能可分为刚性连接节点、铰接连接节点和半刚性连接节点。

节点设计与施工应与理论计算模型一致,不同连接节点的细部构造会影响结构构件的受力特性,引起不同的内力重分布和弯曲变形。

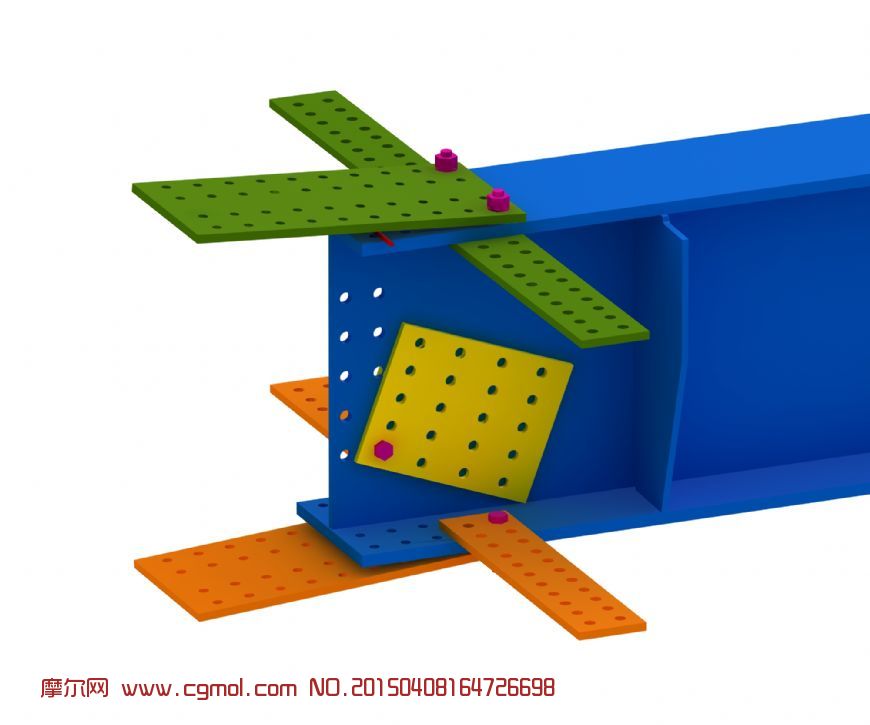

例如,在钢框架结构分析中,梁与柱的连接通常假定为刚接或铰接。刚接时,梁的翼缘需焊接在柱上,梁的腹板需焊接在柱的翼缘上,或通过螺栓与柱翼缘上的节点板连接;铰接时,只需将梁的腹板通过螺栓与柱连接。前者构造复杂,不能充分利用梁的跨中截面;后者虽然构造简单,但仅利用了梁的跨中截面,结构变形较大。梁与柱采用半刚接连接可避免这些缺点。

钢结构节点设计应根据结构的重要性、受力特点、荷载情况及工作环境等选择节点形式、材料及加工工艺。在具体设计时,为使连接节点具有足够的强度和刚度,应根据连接节点的位置及其所要求的强度和刚度,合理地确定连接节点的形式、连接方式、具体构造、基本公式及理论分析模型等。

弯矩-曲率关系曲线

连接节点的刚度可以用弯矩M与曲率φ的关系曲线来描述。理论上绝对刚性的连接节点需要能传递弯矩M、剪力V、轴力等。在弯矩M作用下,截面曲率φ为0,即不发生转动钢结构梁柱连接方式,弯曲刚度为无穷大;理论上绝对铰完全不能承受弯矩,即弯曲转动刚度等于零。

弯矩M-曲率φ关系曲线

对于半刚性连接节点,连接既不是完全刚性的也不是理想铰接的,节点处的弯矩与相对转角的关系是非线性的,其转动特性介于完全刚性连接和理想铰接之间,既能传递一定的弯矩,又能在构件间产生一定的相对转角。

对于钢框架,试验结果表明,不存在真正意义上的刚接或铰接框架,钢框架梁柱连接节点均为半刚接。实际设计中,所谓刚接节点在正常使用条件下,截面内几乎没有转动曲率,更接近于理论上的绝对刚接节点。所谓铰接节点在正常使用条件下,截面内容易发生转动,由于可以将其视为刚接和铰接进行理论计算,更接近于理论上的绝对铰接节点。

对于半刚性连接节点,设计时应考虑刚度折减的影响。如果假设为刚接或铰接结构进行内力分析,由于假设的内力条件与实际受力条件不同,结果很可能不可靠。目前比较精确的方法是考虑二阶效应、节点本构和材料非线性的高阶分析方法。

常见的刚接和铰接连接形式

常见的刚接、铰接连接形式请参考MTSTOOL

柱刚性连接示例

柱外刚接

半刚性连接示例

半刚性连接一般采用端板、角钢、槽钢、连接件等组合而成。这种连接形式比较适合目前流行的建筑工业化装配式施工方式,可实现现场免焊接作业,施工方便,目前应用较为广泛。研究表明,连接刚度大小顺序为:短T形半刚性连接>端板半刚性连接>顶底角钢半刚性连接>局部端板半刚性连接>腹板双角钢半刚性连接>腹板单角钢半刚性连接。

采用半刚性连接进行精确分析时,需要注意的是,根据《钢结构设计标准》GB50017-2017第5.1.4条规定,当梁、柱间采用半刚性连接时钢结构梁柱连接方式,应考虑梁、柱间相交角变化的影响。在进行内力分析时,应假设连接的弯矩-转角曲线,在设计节点时,保证节点构造与假设的弯矩-转角曲线相一致。