这里是简编的免费版本,有部分图表被省略了,并且个别文字的表达方式也进行了修正。如需查看原文,请前往:

【PartA】关于塑性设计定义

GB50017-2017 的第 5 章对结构分析和稳定设计作出了规定:

建筑结构的内力和变形能够依据结构静力学方法来进行弹性或者弹塑性分析。当采用弹性分析结果进行设计时,截面板件宽厚比等级为 S1 级的构件可以有塑性变形发展,截面板件宽厚比等级为 S2 级的构件可以有塑性变形发展,截面板件宽厚比等级为 S3 级的构件也可以有塑性变形发展。

跟之前在征求意见稿当中的表述有所区别:

建筑结构的内力与变形通常依据结构静力学方法进行弹性分析。在采用弹性分析的结构里,构件截面是允许有塑性变形发展的。在进行弹性分析的过程中,通过截面塑性发展系数γx、γy来考虑塑性变形的发展,这是在截面层面上对材料的塑性属性加以考虑。现行版本的意图在比较之下很明显,即推动弹塑性分析方法。其后的章节 5.3 规定了一阶弹性分析与设计,章节 5.4 规定了二阶弹性 P-Δ分析与设计,章节 5.5 规定了直接分析设计法。二阶 P-Δ-δ 弹性分析是直接分析法的一种特殊情况,并且是常用的分析手段。该方法不把材料的非线性纳入考虑范围,仅仅考虑几何方面的非线性。以出现第一个塑性铰作为准则,不允许对内力进行重新分布。

钢材具有塑性,这是钢结构塑性设计方法的基础。调幅是塑性设计方法的一种具体表现形式。

------------------------

【PartB】规范的约定及应用

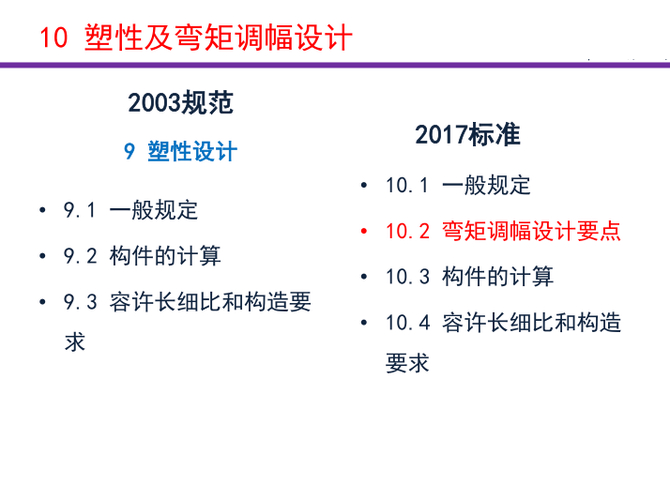

GB50017-2017 的第 10 章规定了塑性及弯矩调幅设计的适用范围较为宽泛。然而在实际设计中,可能采用的主要就是第 1 项,即连续梁。

超静定梁;

由实腹式构件组成的单层框架结构;

2 层~6 层框架结构其层侧移不大于容许侧移的50%;

满足下列条件之一的框架-支撑(剪力墙、核心筒等)结

构中的框架部分:

结构下部 1/3 楼层的框架部分所承担的水平力,小于或等于该层总水平力的 20%。

2) 支撑(剪力墙)系统能够承担所有水平力。

下面看看连续梁塑性分析方法的优点:

无须考虑活荷载的不利分布;连续梁各跨可以单独分析;

同时需要满足三个条件:

平衡条件:内外力平衡;

屈服条件:每一个截面内力都不能违背形成塑性铰的屈服条件;

机构条件:形成几何上许可的塑性铰链机构;

弹性截面模量 We,最大弹性弯矩 Me=fyWe

塑性截面模量 Wp钢结构设计手册 模量,最大塑性弯矩 Mp=fyWp

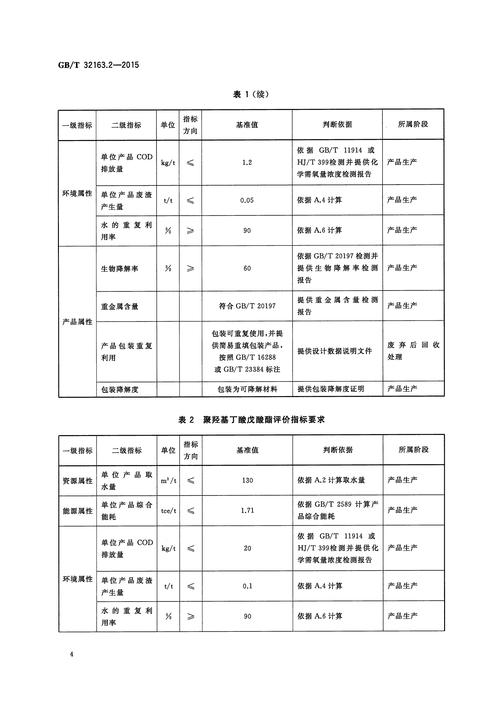

截面形状系数γF=Wp/We,详见下表:

表中 A1 为一个翼缘截面积,Aw 是腹板截面积。在用于箱形截面时钢结构设计手册 模量,Aw 取两个腹板截面积的总和。

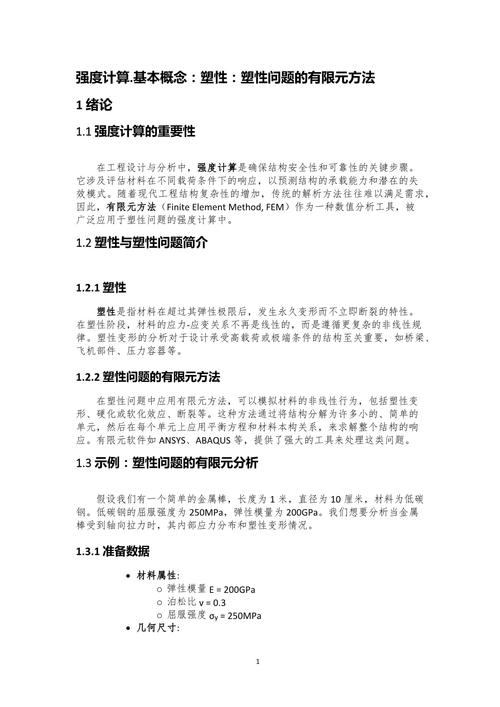

珠峰君编制了一个简单的电子计算表格,截图如下:

电子表格请移步:

以 500x200x9x14 这样的截面作为例子,其中 Wp 与 We 的比值为 1.137。依据 GB50017-2017 中的第 10.3.4 条公式,通过塑性设计得出的弯矩 Mx2 为 3.603e8 N-mm,而通过调幅设计得到的弯矩 Mx1 为 3.698e8 N-mm,并且 Mx1 与 Mx2 的比值为 1.03。参考表格中的计算值可知,调幅弯矩设计公式限值 Mx1 比塑性设计公式限值 Mx2 普遍要高。仅从第 10.3.4 条的公式去看,截面的调幅抵抗弯矩限值与弹性算法相同,都考虑了有限的塑性发展系数γx,不允许将γx 发挥到γF 的程度,即便强度指标没问题,变形指标也已无法满足正常使用需求。

陈绍蕃老师在《原理》中描述,某根梁跨中承受一个集中荷载。当弹性核仅占腹板高度的 1/10 时,截面弯矩达到 1.116My,My 是边缘屈服时的弯矩,也就是前文的 M 或 Me。此时很接近 Mp = 1.117My(γF 的程度)。跨中挠度 δ = 1.28δy,增加幅度为 28%。

同样的梁,在靠近支座的两个四分点施加集中荷载。此时,跨中 1/2 长度范围内的纯弯曲段会同时进入塑性阶段。当弹性核只占腹板高度的 1/10 时,跨中挠度δ为 8.4δy,其增加幅度达到了 740%。

上述原因使得规范对塑性设计的适用范围和使用条件进行了许多限制,同时对于简单易用的调幅方法也规定了较为保守的调整幅度。

原图请移步:

把塑性设计运用到其他结构是有规律可循的。可以先看下面的截图,此截图来自但泽义主编的《钢结构设计手册》(第四版)下册。

原图请移步:

上面的截图呈现了一个单层单跨刚架的实例。看完这个例子之后,恐怕有 99%的工程师会打消采用塑性设计方法的想法。

------------------------

【PartC】几个特殊问题

Q1. 塑性设计省钱吗?

塑性设计可以让控制截面变得更小,从而节省用钢量。然而,塑性设计规定了严格的宽厚比限值,这会导致单位用钢量所提供的截面惯性矩和截面抵抗矩相对较小。所以,不一定能省钱(参考前面电子表格关于 Wp/We 的对比分析)。

Q2. 跟混凝土梁的弯矩调幅法一样吗?

钢筋混凝土梁的弯矩调幅依据在于:支座处混凝土截面刚度比值发生改变,从而导致内力重分布。支座弯矩的增长速度有所减小,而跨中弯矩的增长速度则有所增大。这样一来,在塑性铰形成之后,计算简图的改变会进一步引起塑性内力的重分布。对于采用塑性设计的钢筋混凝土梁,其受压区的相对高度必须不大于 0.35,以此来确保塑性铰具备良好的转动能力。在发展塑性设计方法时,重点提及了塑性设计的框架梁对结构抗震有利。同时,连续梁支座弯矩经调幅后应达到 1/16,这意味着弯矩调幅系数为 0.25,此为框架梁端弯矩调幅不超过 0.25 的依据。钢梁的调幅法基于钢材具有优良的塑性应变硬化性能。在荷载作用下,结构会陆续出现几个塑性铰,直至形成机构,这被视为承载力的极限状态。塑性铰的弯矩是按照理想弹塑性体来确定的。

Q3. 钢梁调幅法如何在框架梁当中使用?

钢筋混凝土框架普遍应用弯矩调幅法。钢结构框架使用时需进行强柱弱梁验算,以确保塑性铰不会出现在柱上。

使用弯矩调幅法对钢框架结构进行塑性设计时,若调幅 20%,在使用极限状态下对框架的挠度进行验算,若框架结构未进入塑性开展状态,便能运用线弹性的理论来计算框架的变形;对于活荷载比例不是很大的框架结构,其调幅幅度能够达到 25%。在此调幅幅度范围内,能够运用配套的结构计算软件以实现钢框架的塑性设计。并且,相关在使用极限状态下的验算与结构实际工作状态是相符的。

以上内容对塑性设计、调幅设计进行了初步总结。大致来讲,塑性变形属于内在机理,调幅是一种处理手段。当应用于钢筋混凝土或钢结构时,二者存在一些差别。对于调幅设计方法能否适用于水平荷载的工况,专家们意见不一,您怎么看呢?水平荷载作用下产生的弯矩不得进行调幅(GB50017-2017 10.1.3-3),那么此时能否应用塑性设计呢?地震工况又该如何处置呢?

欢迎关注【珠峰结构日记】。你可以通过帮助他人来提升自己。首先将其分享给好友,点赞之后能够看到更多相关链接,点在看则可以分享给感兴趣的人。