1 日本抗震设计发展的过程及现状

以此强化在水平地震作用下结构刚度及强度的保证。1950 年,日本提出了与短期容许应力强度相适应的水平震度。16 米以下的震度为 0.2。16 米以上,建筑高度每增加 4 米,震度就增加 0.01。当时建筑限高为 31 米。1964 年突破 31 米之后,又集中建造了 50 层左右的新宿高层建筑群。这是在经济大发展且抗震设计理论不完备的情况下进行的实践。1978 年宫城县近海发生大地震。之后,在 1981 年公布了新的抗震设计法。该法提出了抗震设计的二阶段目标。1981 年的新抗震设计法是 20 世纪日本结构抗震技术发展的一次重新规划。此后建造的建筑,在 1995 年兵库县南部发生的 7.3 级地震中,受到的损害比较少。

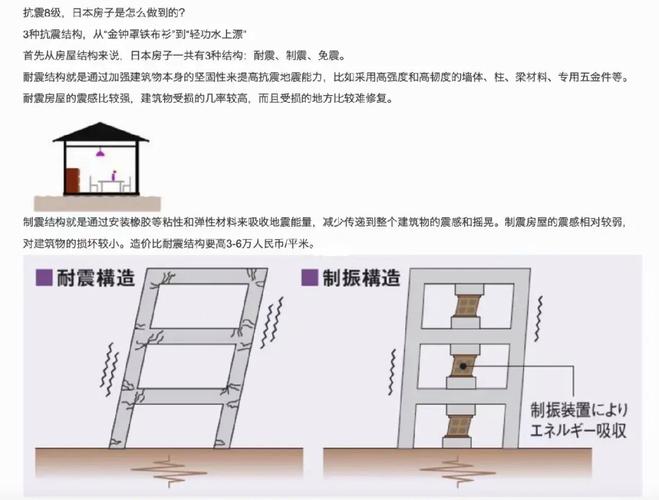

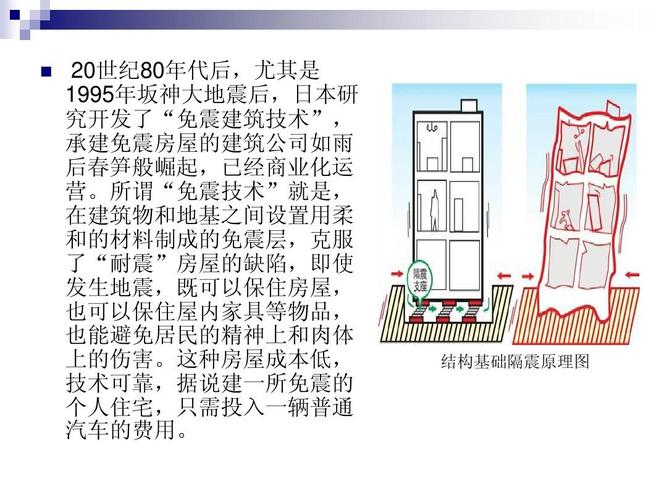

在 20 世纪初到现今这段时间里,日本关于结构抗震技术的发展经历了四次“刚”与“柔”的争论,有日本资深专家持有这样的观点。“柔”主要是指将提高建筑物吸收能量的能力作为建筑结构的必备条件,要保证建筑物的基本强度和为吸收能量所需的变形能力。然而,利用承受重力荷载的结构骨架来确保结构所需的强度和能量吸收能力是不合理的。而隔震减震技术能够解脱承重结构的负担,体现了实现抗震结构合理化目标的作用。如今,“柔”的设计理念逐步成为日本高层建筑抗震设计的主流。

2011 年 3 月 11 日发生了 9.0 级东日本大地震。在此次地震中,震中附近的仙台以及较远的东京、名古屋和大阪等大城市的超高层建筑都发生了大振幅和长时间的摇动。地震动持续时间约 300 秒。超高层长周期结构出现了以前未曾预想到的共振问题。大城市的超高层建筑在设计时没有将长周期地震动纳入考虑范畴。超高层建筑若受到长时间且大幅度的摇摆,就有可能致使其结构体或者非结构体以及设备受到损害。目前日本针对长周期地震动展开了大量研究。尤其是对于现有超高层建筑在遭受长周期地震动时的加固对策方面,比如设置新的减震器能让建筑物减少变形。然而,新设的减震器会对现有结构(柱、梁、基础)产生反力。正因如此网架钢结构焊接滑动拉压抗震减震球形钢支座,目前正在研究采用新型的减震器,这种减震器不会对既有结构产生影响。

2超高层建筑建造中新技术的运用实例

2.1 实例一

工程地上有 23 层,地下有 3 层,高度为 138 米。它的长是 131 米,宽是 31.5 米。东侧是 131 米乘 24.3 米的办公空间,西侧 131 米乘 7.2 米主要是电梯、设备间等。平面和剖面可看图 1,大空间办公区内部看图 2。屋顶雨水流入东侧百叶板内。雨水通过百叶板对周围进行冷却,这里的周围指的是“生物皮”。雨水流动的能源来自太阳能。东外侧有由不锈钢拉杆组成的张力结构,该结构用于支撑“生物皮”。详见图 3。

图1 结构平剖面图

图2 办公区大空间内部

图3 建筑外观

结构为隔震结构,隔震层是由以下部分构成的:积层橡胶隔震支座(φ1100~φ1500),油压阻尼器,还有钢阻尼器。建筑平面呈超长的板状结构,所以台风的风荷载比隔震、减震后的地震作用大。对于受风荷载影响较大的短边方向,也就是南、北方向,其油压阻尼器设有锁定机构,该锁定机构由电磁阀控制液压流动(图 4)。通过风速计、加速度计和变位计来对相应参数进行控制。当遇到强风时,油压阻尼器会锁定,这样就能降低各抗震层的振动以及钢阻尼器的累积塑性变形。当检测到一定强度的地震时,锁定会解除,进入地震优先控制模式。通过与钢阻尼器有效组合,能让锁定时的结构刚度很好地适应风或地震的响应,使效果与费用达到最佳。对于外侧核芯筒的悬臂结构,为降低中柱的轴向力,在超过 7m 的悬臂前端,用粘弹性支撑构件与柱顶连接,以此降低垂直振动和相对变形。在短边(南、北方向)的外墙上设置 V 形粘弹性阻尼支撑(图 5)这种构件,以此来提升结构的耗能性能。

图4 可控油压阻尼器

图5 V形粘弹性阻尼支撑

2.2 实例二

工程地上有 60 层网架钢结构焊接滑动拉压抗震减震球形钢支座,地下有 5 层,总高度是 300m。建筑平面尺寸方面,低层(商业)的尺寸是 71m×80m,中间层(办公、博物馆)的尺寸是 71m×59m,高层(酒店)的尺寸是 71m×29m。图 6 展示了建筑的剖面示意图。结构设计需满足以下要求:其一,要能承受很大的轴向力;其二,要能够控制变形;其三,要能预测在可能发生特大地震时的应对措施;其四,要保证在强风作用下居住的舒适度;其五,要具备施工的合理性。在底层、中层、高层的分界处设置了连通的转换桁架,并且在办公楼的中间层设置了伸臂桁架(图 6)。低层部分四角设置了油压阻尼器和摩擦阻尼器,且设置均衡(图 7);中层部分的中央结构周边,在 X 方向(平面的长边向)设置了波纹钢板阻尼墙(图 8),在 Y 方向(平面的短边向)设置了钢骨抗震支撑;高层部分,在各房间墙内的 Y 方向设置了钢骨抗震支撑。

图6 结构剖面图

图7 回转摩擦阻尼器

图8 波纹钢板阻尼墙

在各种减震构件无法按照设计发挥耗能性能时,要进行地震作用的分析。

- 中层部分的波纹钢板阻尼墙是一种很有效的减震构件,它在波纹方向可以自由伸缩,在波纹垂直方向能够抵抗水平力,并且板间连接构件可以起到减震耗能的作用。高层部分的结构周边设置了油压阻尼器,这使得高层部分的层间变形能够减小 10%。在高层部分的顶部布置了调谐质量阻尼器(图 9)。右侧是常规的吊摆与倒立摆组合的被动质量减震器(AMD)。左侧是主动控制的调谐质量阻尼器(ATDM),通过这些装置可以将强风时的加速度控制在 3gal 以内。(3)CFT 柱与大梁的连接节点采用分割型外加劲肋;将高强螺栓连接板表面用热喷涂铝进行处理,以此来提升其摩擦系数,并且该连接面对于浸水损伤以及油污的影响具备较好的稳定性。

(a)高层部分阻尼器布置

(b)调谐质量阻尼器的布置

图9 阻尼器布置

2.3 实例三

工程的总建筑面积为 24.4 万 m2 。地上有 52 层,地下有 5 层,总高度为 247m 。标准层平面是 85m×61m ,标准层平面可参见图 10 。6 至 35 层是办公区,36 至 46 层是住宅区,47 层及以上是酒店。本工程正在施工中,预计在 2014 年完工。

地上高层部分的结构形式是以钢结构为主,并且设置了抗震装置,属于框架结构。大型雨篷是钢结构。地下部分采用钢骨、钢骨混凝土以及钢筋混凝土结构。地铁涵洞的上部顶板是 1m 厚的预应力板。在核心筒内设置了耗能构件,使用了 516 个油压阻尼器、448 个屈服约束支撑以及 620 个摩擦阻尼器,这三种阻尼器组合在一起(图 11)。将采用耗能减震装置的抗震设计与不采用耗能减震装置的抗震设计进行比较,前者的层间位移减小了 50%,从而保证了高抗震性能。这样做是为了控制地铁振动对建筑物的影响

图10 标准层平面图

图11 抗震装置的布置及转换桁架

图12 地铁涵洞及地下结构

2.4 实例四

工程地上有 38 层,地下有 6 层,还有 3 层塔楼,总高度为 199.75m,总建筑面积是 19.8 万 m2。项目地下是混凝土结构,地上是钢结构,使用了 CFT 柱,在核心部分设置了减震构件,从而形成了具有抗震支撑的框架结构。阻尼器采用了油压阻尼器以及低屈服点钢材(LY225)的屈曲约束支撑,能够有效地吸收地震能量。转换柱是以巨型转换桁架的形式呈现的。楼顶设置了抗风的主动调谐质量阻尼器(ATDM)。结构剖面图见图 13。

建筑设计规定要在 1 层建造 3600m²的绿化区,同时地铁中央大厅需要大型空间。所以建筑底部的大跨需要用超高强 CFT 柱来进行支承,如图 14 所示。本工程局部采用的 780N/mm²级的钢材,其临界应变与 C150 级混凝土相近,这样能够最大限度地发挥高强度材料优化组合的作用。

图13 结构剖面图

图14 超高强CFT柱的应用范围

2.5 实例五

工程地上有 54 层是钢结构,地下 4 层为钢骨混凝土结构,建筑面积达 18 万 m²。其基本周期长边是 5.2s,短边是 6.2s(见图 15)。该工程在 20 世纪 70 年代按照抗震设计(也就是中国当前的设计方法)来进行的设计。由于要考虑长周期地震动的影响,所以需要进行抗震加固改造。在 16 至 39 层,每层长边设置 4 个,短边设置 8 个,总共设置了 288 个高性能位移型油阻尼器(见图 16)。2011 年 3·11 大地震的记录显示,增设阻尼器后结构的阻尼比从原来的 1.3%增加到了 2.7%,顶部位移由 69.8cm 降低到 54.2cm,降低幅度为 22%。在 142gal 输入地震动的作用下,即便安装了 288 个油阻尼器,该结构的阻尼比也仅为 2.7%。

图15 建筑物照片

图16 标准层平面及剖面图

2.6 实例六

近 10 年里,日本的高层建筑有很多都采用了预制混凝土结构。这主要是因为高强混凝土以及钢筋等新材料被研制出来了,并且梁柱节点的连接和焊接技术也得到了提高。该工程地上有 47 层,地下有 4 层,总高度是 206.69m,平面为 50.4m×50.4m,办公层的构架组合平面见图 17。项目的结构是混合结构,由预制钢筋混凝土柱、梁以及钢梁组成。只有内筒外框间跨度较大的梁使用钢梁,钢梁与混凝土柱的连接情况见图 18。预制混凝土构件使用了 C150 级混凝土,以及屈服强度为 685N 级的纵筋和 785N 级的高强约束钢筋。在核心筒中采用了粘滞阻尼墙和滞回型阻尼墙(摩擦阻尼器),其现场布置情况见图 19。摩擦阻尼器会应用汽车底盘的制动装置,在一定荷载下滑动。它能将建筑物的振动能量转换成摩擦热,以此来降低建筑物的地震响应及损伤。并且它可以反复使用,无需进行维护。其构造情况见图 20。

图17 办公层的构架组合平面图

图18 混凝土柱及钢梁的连接构造

图19 摩擦阻尼器(耗能阻尼墙)

图20 摩擦阻尼器的结构

2.7 实例七

这是一栋 5 层的办公楼,平面尺寸为 133m×23m(图 21)。其中一部分底层柱子采用了 1000N 级高强度钢材。1000N 级钢材是当前世界上强度最高的钢材,其抗拉强度达到 950N/mm²。本工程是首次在实际中运用 1000N 级钢材的项目。工程 1 层使用 1000N 级钢柱,同时设置了由减震支撑构成的减震支撑结构(见图 22)。在地震作用下,基本所有的地震能量都能被减震支撑结构吸收。大震发生时,2 层以上的结构能够保持弹性状态。为确保 1000N 级钢柱在超出预估地震作用时仍保持弹性,在柱脚设置了球面支座和托架,并且设有起动装置,以防止钢柱出现屈服现象。

图21 框架结构立体图

图22 柱基座详图

2.8 实例八

项目地上有 54 层,地下 1 层,还有塔楼 2 层。它的高度是 190m,长度是 42.7m,宽度是 39m,高宽比为 4.51。它是钢筋混凝土结构,并且是目前世界上最高的隔震建筑。其结构为基础隔震结构,隔震层由外周铅芯橡胶支座、内部弹性滑板支座以及油压阻尼器构成(图 23)。

外周配置的铅芯橡胶支座能够提升隔震层的扭转刚度。弹性滑板支座可以很好地延长隔震周期。在水准二罕遇地震作用下,当剪应变为 250%时,短边方向的隔震周期达到 8.33s,长边方向的隔震周期达到 8.02s。铅芯橡胶支座以及油阻尼器能够降低风荷载的影响。地上部分的结构使用高强混凝土(Fc36~100N/mm2),形成纯框架结构,这种结构最大程度地配合了建筑设计的要求。楼板采用半预制半现浇的合成楼板,以此来满足抗噪声的要求。

水准二罕遇地震作用之下,隔震层能够吸收大概 70%的地震输入能量。铅芯橡胶支座以及油阻尼器吸收大约 40%至 60%的能量,弹性滑移支座吸收大约 20%至 30%的能量。此结构属于超高层结构,并且受风荷载的影响比较大。水准二风荷载作用时,隔震层在顺风方向的变形约为 139.8mm;隔震层在垂直风方向的变形约是 39.7mm;隔震层的矢量方向变形为 145.3mm;这些变形均处于隔震装置规定的变形范围之内。

图23 隔震支座的布置图(每个柱子一个隔震支座)

2014 年第 5 期《建筑结构.减震技术》杂志的文章《日本超高层建筑结构抗震新技术发展现状及思考》中有更多内容,作者是崔鸿超(上海中巍结构设计事务所有限公司)。

《减震技术》杂志编辑整理了以上内容,欢迎分享至朋友圈。若未获本刊授权,谢绝官方进行转载,如有违反,必将追究责任。

=========================

关于《减震技术》杂志