丁洁民、曹斯、赵鑫

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

简介:本文包含内容:上海中心大厦结构设计、摘要、1项目概述、2结构体系、3主要分析结果(结构动力特性、地震作用分析结果、风荷载分析结果)、4关键设计问题(分析与设计)巨型柱受力行为设计、组合钢板剪力墙设计、性能化抗震设计、风工程研究结构控制、弹塑性动力分析、考虑施工过程的非荷载效应分析、抗连续倒塌分析), 5 结论

概括

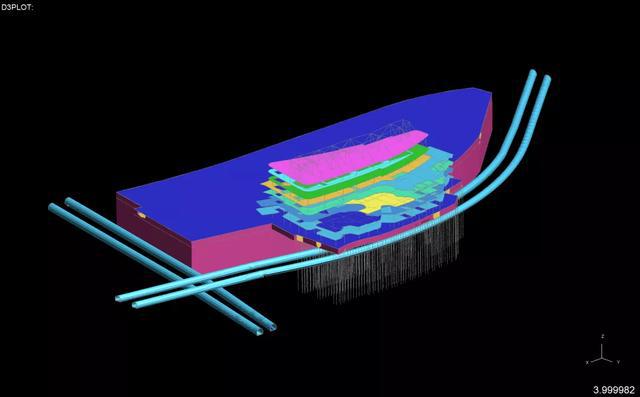

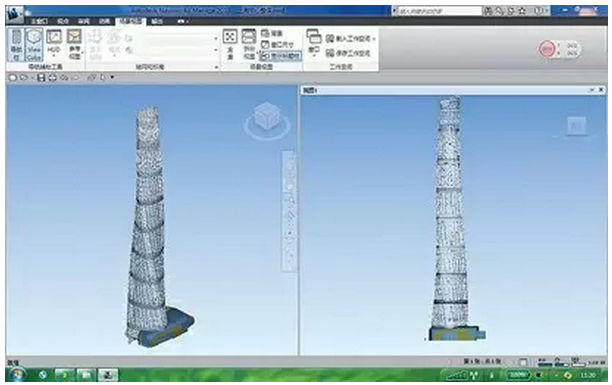

上海中心大厦建筑高度632m,位于台风受灾区、7度地震设防区。建成后将成为中国最高的建筑。由于超高、建筑形式复杂、风荷载和地震效应显着,为了实现高效、安全的结构设计,需要解决许多技术问题。本文介绍了上海中心大厦的结构设计。首先介绍了项目概况,包括项目定位及功能、设计团队构成、建筑形态特征、采用的基本形式等。其次介绍了结构体系的组成和主要结构分析结果。主要内容包括本工程采用的巨型框架-支腿-核心筒混合结构体系的构件以及主要的地震和风荷载分析结果。最后介绍了该项目结构设计中的关键技术问题,包括巨型柱受力行为分析、组合钢板剪力墙设计、基于性能的抗震设计、风工程研究、结构控制、弹塑性动力分析、和空载效应。分析及抗连续倒塌分析等。

关键词:上海中心大厦;结构设计;巨型框架-支腿-核心筒体系;混合结构

1 项目概况

上海中心大厦位于上海陆家嘴金融中心区Z3-1地块。基地毗邻上海金茂大厦、上海环球金融中心等多座超高层建筑。建成后的上海中心大厦将成为满足公众审美和专业审美的标志性、地标性建筑钢结构阻尼比的影响,成为商务活动中心、商务交流休闲中心、市民休闲娱乐中心。项目用地面积30370平方米,地上建筑面积38万平方米,地下建筑面积16万平方米。建筑总高度632m,结构高度574m。上海中心大厦地下5层,地上124层。建筑纵向分为9个区域。底层为裙楼商业区。上部包括4个办公区、2个酒店/服务式公寓区、1个全球企业馆和顶部观景区,每个区域由两层设备层和避难层隔开。

图1 竖向分区及建筑形态

该项目的设计团队体现了较强的国际化和专业化水平。该方案及初步设计阶段的总设计承包商为美国GENSLER公司。设计咨询和施工图阶段的总设计承包商为同济大学建筑设计院(集团)有限公司。方案和初步设计阶段的结构和机电设计顾问分别为THORNTON TOMASETTI和CONSENTINI公司在美国。此外钢结构阻尼比的影响,设计团队还包括美国SWA(景观设计)、加拿大RWDI(风工程咨询)、香港Libby Quantity Surveyors(工料测量)、Cushman & Wakefield(垂直设计)等各类专业设计咨询公司。交通)在美国等。

上海中心大厦立面的基本几何元素是由三个弧线组成的圆角三角形(图1)。它均匀地旋转、上升和收缩,演变成光滑的非线性扭曲表面,形成建筑独特的立面形状。柔和、旋转、上升的优雅表面,与金茂大厦的传统宝塔造型和环球金融的现代简约风格形成了明显的区别和互补,从而在小陆家嘴地区形成了和谐的Z型超高层群。

本工程桩基采用钻孔灌注桩。为保证桩基质量,采用后注浆工艺。塔身部分桩径1m,核心区桩长56m,延伸区桩长52m,承载层为9-2-1层粉砂,单桩承载力1000吨,塔身部分桩总数为955根。塔筏厚度约为6m。本工程基坑面积约34960平方米。底座呈四边形,边长约200m。该项目有地下5层。裙房区开挖深度约26.3m,塔楼区开挖深度约31.1m。围护结构采用地下连续墙,总周长约768m。

2 结构体系

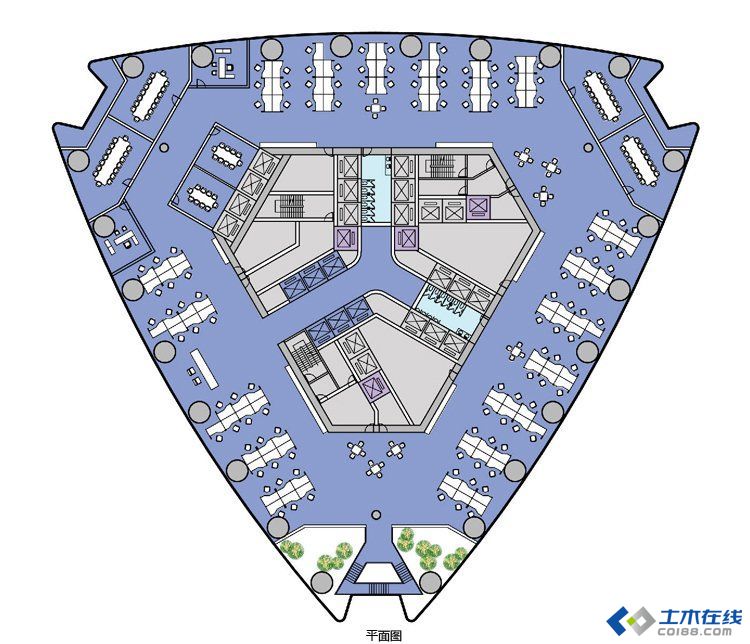

结合建筑立面和平面图,上海中心大厦采用巨型框架悬臂核心筒结构体系(图2)。沿高度方向第二、四、五、六、七、八区共安装六根二层支腿桁架。每个区域均设有两层箱形环带桁架。巨柱底部最大截面尺寸为5300mmx3700mm,核心管底部最大厚度为1200mm。各区域避难层均设置放射状桁架,作为幕墙结构的支撑系统。

巨型框架由八根巨型立柱组成,每一根加强层都连接着一个两层的箱形空间桁架。巨型框架的八根巨型柱终止于第八区域,四个角柱终止于第五区域。 6区下方沿建筑对角线位置布置的4根角柱主要用于减少箱形网架的跨度。箱形空间桁架是抗侧力系统巨型框架的一部分,也是建筑物周边重力柱的转换桁架。箱形空间桁架作为巨柱之间的有效连接,与巨柱共同构成巨型框架结构体系。

支腿桁架的设置可以有效减少结构的侧移和核心筒在水平荷载(风、地震荷载等)作用下所承受的弯矩。由于加强层具有较强的抗弯刚度,因此对其连接的巨柱具有较强的约束作用。在每个加强层处,结构受拉侧的巨柱对加强层施加向下的集中力,而结构受压侧的巨柱对加强层施加向上的集中力。这两个力形成一个力偶,平衡了水平荷载作用下核心管所承受的部分内弯矩力,减少了结构的变形。

核心筒平面形状根据建筑平面功能沿高度进行调整。底部为29mx29m的正方形布局,中间为切角的正方形,顶部为十字形布局(图3)。在建筑物底部,为了减少核心墙的厚度,增加底部加固区域的延性,在核心筒内埋设钢板。地下室,巨柱与核心筒之间有五层翼墙。翼墙的设置一方面增加了筏板的冲剪承载力,减少了基础的差异变形。另一方面为地下室提供了更大的剪切刚度,满足了地下室顶部预埋的刚度要求。

图2 结构系统组成

图3 核心筒平面图

塔顶的建筑形式比较特殊,需要设计合理有效的结构体系。塔冠结构目前由三部分组成:鳍状垂直桁架、双向桁架和斜撑八角钢框架系统。塔冠三维等轴测图如图4所示。

图4 塔顶剖面及结构体系

3 主要分析结果 3.1 结构动力特性

结构的前三阶周期分别为9.04s、8.90s和5.56s,分别是X方向的一阶平移、Y方向的一阶平移和一阶扭转振动。振动形状如图5所示。由于一阶周期约为9 s,属于较长周期,因此在响应谱和时程分析中充分考虑了长周期效应。

图 5 结构振动形状 图 5 结构振动形状

3.2 地震作用分析结果

地震分析中常用地震烈度、基本地震烈度和罕见地震烈度的阻尼比分别为4.0%、4.0%和5.0%,周期折减系数分别为0.90、0.95和1.00。抗震设计中使用的反应谱信息如下:

1)对于频繁地震,场地超越概率为10%,取折减系数为0.35的反应谱和标准50年超越概率为63%的反应谱包络谱;

2)基本地震作用采用50年超标概率为10%的标准地震动反应谱;

3) 对于罕见地震,采用50年超越概率为2%的地震动反应谱;

图6 频繁地震反应谱

在频繁地震作用下,结构X、Y方向最大层间位移角分别为1/549、1/637,层高分别为91F、92F。在基本烈度地震作用下,结构X、Y方向最大层间位移角分别为1/208、1/239,所在楼层也分别为91F、92F。多次遭遇和基本强度下的层间位移角曲线如图7所示。

图7 地震作用下层间位移角

3.3 风荷载分析结果

分别采用100年1次、50年1次、10年1次的风荷载进行强度校核、刚度校核和舒适度校核。阻尼比分别取4.0%、4.0%和1.0%,连梁刚度分别取0.5、1.0和1.0。刚度验算风荷载下最大层间位移角为1/487,楼层为124层。由于上海中心大厦高度极高、周期较长,在单向风作用下,既有顺风荷载,也有侧风荷载,其中侧风风荷载更为显着。验算风荷载作用下的位移时,考虑顺风风荷载和侧风风荷载同时作用。在单一风向作用下,考虑顺风和侧风方向风荷载变形的层间位移角结果如图8所示。

图8 风荷载作用下层间位移角

注:由于内容较多,第4章和第5章的内容将移至接下来的两篇文章更新。