1、钢结构与混凝土建筑具有替代关系,是未来建筑结构的发展趋势。

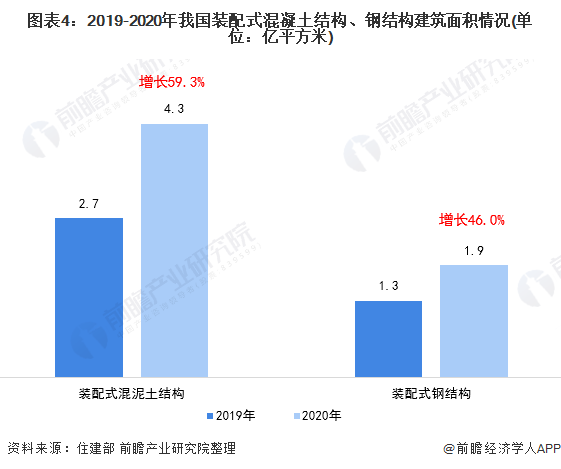

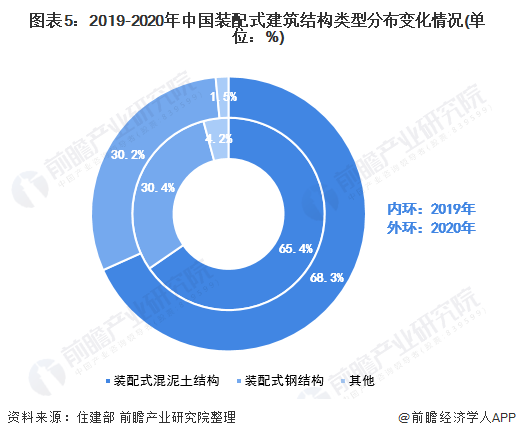

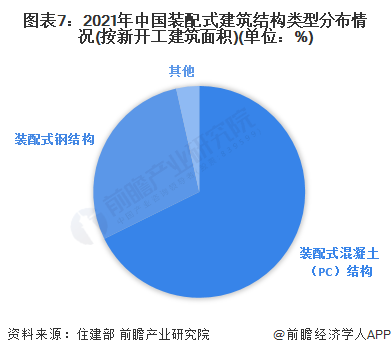

按照结构体系,装配式建筑大致可分为预制混凝土结构(PC)、钢结构(PS)和木结构三大类。 目前主流结构仍以PC为主。 据住建部数据显示,2019年新建建筑在建的装配式建筑中,PC结构占65%,钢结构占30%,木结构约占1%。 钢结构作为正在崛起的装配式建筑,与装配式混凝土结构不同的是,其主要承重构件均由钢材制成。 它们由钢梁、钢柱、钢桁架等钢材和钢板制成的构件组成。 这些组件通常是互连的。 连接是在现场使用焊接、螺栓或铆钉进行的。 目前,钢结构建筑80%以上的构件可以在工厂加工,且拆装方便。 部分产品和材料可以回收利用,可以覆盖大部分现场作业对应的下游。 他们是绿色建筑的重要代表。

钢结构建筑性能优越,是传统混凝土建筑结构的替代品。 与传统的混凝土结构建筑形式相比,钢结构建筑具有“高、大、轻”三大特点。 易于实现设计标准化、构件生产工业化、施工机械化、装配化。 钢结构建筑是传统混凝土结构建筑的替代品。 。 此外,钢结构还具有良好的性能特点:一是钢结构重量轻,仅为传统钢筋混凝土建筑的30%~50%左右,且十分坚固; 其次,钢结构占地小,空间利用率高,空间利用率高。 比传统钢筋混凝土房屋提高5%~8%; 三、钢结构延展性好,抗震性能优越; 第四,钢结构施工效率高,可提高4倍,且施工工期短,仅为传统建筑的三分之一。 ,30~50层钢结构工程可缩短工期约8~12个月; 第五,钢结构节能环保,可有效减少建筑垃圾量,实现节能三分之一以上。 钢材100%可回收,二氧化碳排放量可减少35%以上,符合可持续发展理念。

COVID-19疫情等突发事件进一步凸显了钢结构建筑的优势。 武汉火神山、雷神山医院是针对新型冠状病毒而建立的方舱医院。 它们以轻钢结构为主体,采用钢结构箱房的装配式施工方法。 由于两家医院均采用标准化、模块化设计,可以最大限度地采用成熟的预制工业化产品,大大减少了现场作业的工作量,实现了效率的最大化。 比如火神山医院,施工第四天就可以安装完毕,从施工到交付的时间只有10天左右。 除武汉外,全国多个地区也启动了抗疫医院改扩建项目,进一步凸显钢结构建筑施工效率高、建设周期短的性能优势。

钢结构下游需求仍主要集中在商业地产、场馆等领域,未来非住宅钢结构建筑仍有望实现不低于GDP的增速。 根据2017年我国一定规模钢结构工程中不同建筑类型占比分析,商业地产占钢结构下游需求的33%,场馆占24%,工厂占18%钢结构建筑面积计算,而住宅建筑占钢结构工程总量的18%。 中等收入家庭的比例只有4%左右,学校和医院的比例只有1%。 学校、医院和住宅区的比例仍然较低。 我们保守预计2019年的占比将与2017年基本相似。目前钢结构下游需求较为分散,大部分行业与工业、房地产、建筑、交通运输密切相关。 我们预计,未来全国非住宅建筑钢结构产量年增速预计将保持不低于GDP实际增速。

据测算,钢结构建筑在商业地产、场馆的渗透率接近58%,钢结构在厂房的渗透率接近40%。 但钢结构在科研、学校、医院、住宅区的普及率仍然较低。 我们认为,目前钢结构在商业地产和场馆的应用已经相对成熟,住宅、学校、医院等领域或将成为钢结构建筑发展的下一个“主战场”。

2、钢结构在住宅领域的渗透率较低,预计未来对行业产值的贡献。

住房和城乡建设部目前推广的装配式建筑实际上主要指的是装配式住宅,即提高装配式住宅在新建住宅中的比例。 根据国家统计局对新开工住房面积的测算,2019年底,住宅建筑占新开工住房面积的70%以上。因此,我们认为,国家统计局制定的装配式建筑规划各省市计入“新建装配式建筑面积/当年新开工建筑面积”的比值,一定程度上可以表征各地装配式住宅的渗透率。 政策层面大力推广装配式建筑,实际上提高了装配式住宅在新建住宅中的比例。

公众接受度较低,钢结构住宅渗透率仅1%左右,预计未来将为行业贡献增量需求。 目前,消费者对钢结构住宅的接受度还较低。 主要原因集中在两个方面:

首先,对钢结构住宅的性能优势认识不足。 目前,我国传统建筑设计院的建筑设计师对钢结构住宅布局灵活、开间大、房型丰富等特点缺乏深入了解。 他们倾向于根据传统混凝土结构住宅的设计理念,简单地用钢构件代替钢筋混凝土构件。 导致钢结构住宅的优势无法充分发挥。 然而,结构设计者对钢结构住宅的防火、防腐性能存在直观的误解,难以接受钢结构在住宅建筑中的应用。 他们在确定住宅方案阶段往往会拒绝钢结构住宅方案,而更愿意选择传统的混凝土。 结构性住房计划。

二是对钢结构住宅的综合效益认识不足。 项目成本是最直观的经济指标,也是开发商在项目运营中最关注的方面。 消费者买房时,最关心的也是价格。 开发商和消费者更愿意接受直接成本较低的传统混凝土结构住宅和砖混结构住宅。 钢结构住宅的综合生命周期成本包括设计成本、采购成本、人工成本、废物处理成本、资金周转成本等。 对住房可利用性、环境生态效益等成本因素缺乏分析和认识,限制了钢结构住宅的市场推广。

在装配率不断提高的背景下,未来钢结构的优势有望逐步显现,在住宅领域渗透率还有较大提升空间(部分省份目标渗透率为2022年10%)。 我们预计,2025年住宅钢结构消费量较2019年新增量预计将达到1741万吨,平均每年贡献行业产量增长约3.3个百分点。 钢结构住宅或将成为下一阶段装配式建筑的重要市场。

3、随着政策倾斜和成本弥合,钢结构住宅行业发展进入快速成长期。

进入2019年,钢结构住宅相关政策力度不断加强,政策倾斜是行业层面的重大变化。 回顾我国装配式建筑相关政策,我们认为2019年之前,住宅领域并没有明显强调预制混凝土(PC)和钢结构(PS)。 2019年3月,住建部首次独立提出推进钢结构住宅试点。 随后,山东、浙江、湖南等地陆续出台试点方案。 浙江提出“到2020年,钢结构活动板房将占新建活动板房面积”。 “力争达到12%以上的比例。” 江西提出,“到2022年,全省新建钢结构装配式住宅占新建住宅的比例达到10%以上”。 试点计划更加量化。 6月,住建部发布《装配式钢结构住宅技术标准》行业标准,10月实施。 对此做出了详细规范,推动行业相关标准体系逐步形成。 12月的全国住房和城乡建设工作会议上,再次强调,2020年将大力推进钢结构装配式住宅建设试点,任务目标将进一步细化,建设钢结构装配式住宅。结构试点住宅将开拓钢结构的应用空间。

我们认为,未来五年装配式建筑的渗透率仍有望快速上升。 但另一个同样值得关注的趋势是,未来各地可能会进一步规范和收紧装配式建筑的评价标准。 5月25日,青岛市住房城乡建设局印发《关于进一步规范青岛市装配式建筑评价工作的通知》。 我们相信,未来对装配率以及是否符合装配式建筑标准的判定可能会更加严格。 装配式建筑也有望进入高质量发展阶段。 钢结构这种能够有效提高装配率的施工方式的渗透率有望提高。

行业的另一个变化是,随着混凝土价格和人工成本的不断上涨,钢结构相对于混凝土结构的成本劣势已明显缩小。 根据住房和城乡建设部2017年《装配式建筑工程消费限额》数据显示,材料成本和人工成本是装配式住宅建筑安装成本中最重要的组成部分,占装配式住宅建筑安装成本的80%以上。建筑和安装成本。 在预制混凝土结构中,材料成本随着预制率的提高而增加,而人工成本则随着预制率的提高而降低。 随着劳动力成本上升、招工难度加大,装配式钢结构的成本优势将逐渐显现,混凝土结构与钢结构的成本差距有望逐步缩小。 2017年以来,混凝土价格随着水泥、沙子价格快速上涨。 由于砂石骨料短缺,目前混凝土市场供应紧张。 虽然钢材价格在2017年、2018年之后从高位回落,但混凝土结构相对于钢结构的成本优势已逐渐缩小钢结构建筑面积计算,价格劣势有望得到明显改善。

考虑到政府补贴,我们预计2024~2025年钢结构住宅的成本将与传统现浇住宅持平。 通常住宅建设成本分为四类:直接成本(人工成本、材料成本、机械成本)、间接成本(组织措施费、管理费、监管费)、利润和税金。 由于2017年公布的《装配式建筑工程消费配额》,保守计算假设2019年现浇、钢结构住宅成本将维持在2017年水平(事实上,混凝土价格已大幅上涨) 2017年之后,虽然钢价已从高位回落),但两者的单位成本平局时间可能早于我们的计算。

中性计算下,我们认为2024~2025年钢结构住宅成本预计与传统现浇住宅持平。 随着钢结构与现浇施工成本不断弥合,钢结构施工工期短、房屋获得率高的特点进一步凸显了钢结构建筑的优势。 由于材料成本是影响建筑成本最关键的因素,我们假设钢结构住宅材料成本在-4%~0%之间变化,现浇混凝土材料成本在1%~1%之间变化。 5%。 通过敏感性分析,我们判断钢结构住宅和混凝土住宅的建设成本最早到2022年、最晚到2031年将趋于平衡。