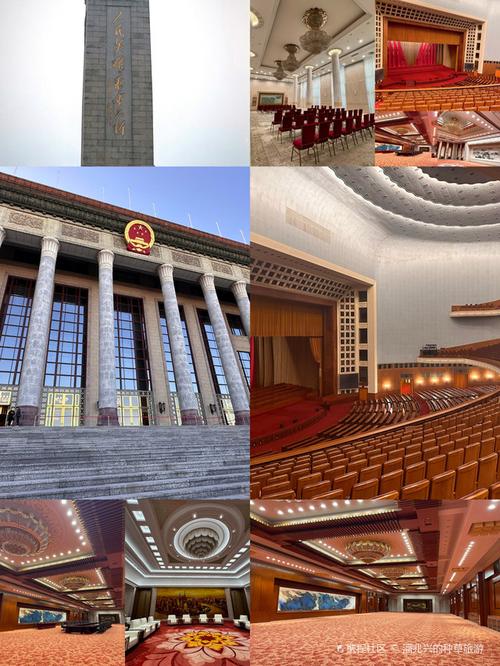

人民大会堂是世界建筑史上的里程碑式作品。它的空间结构具有突破性,建造效率至今仍令人震撼。主体建筑中的大礼堂,横向跨度为 76 米,纵深尺度为 60 米,挑高空间为 33 米。在未设置任何立柱支撑的情况下,通过创新的钢桁架组合结构体系实现了稳定承载。这种屋盖结构是由 12 榀跨度为 60.9 米的钢桁架并列组合而成。它成功地解决了超大面积屋顶自重与荷载传递方面的难题。同时,还创造出了能够抵御温度应力与沉降变形的弹性空间。并且,经过六十年以上的时间检验,其结构稳定性依然非常稳固。

更具技术突破性的是二、三层悬挑式观众席的设计。两层的钢筋混凝土悬挑结构总重超过万吨。这种结构在未设置立柱的情况下国家大剧院钢结构,借助深达 6 米的箱型基础以及放射状钢梁体系,能够将观众席的荷载精准地传导至主体框架。悬挑结构端部的最大位移量被控制在 L/400 这个严苛的标准之内。在动态荷载(包括人群走动和设备振动)作用下国家大剧院钢结构,它仍能保持毫米级的形变控制。即使运用现代的有限元分析技术,也难以将这种技术水准完美复现出来。

这项建筑奇迹诞生的背景使其非凡价值更加凸显。在 1958 年 10 月到 1959 年 9 月的建设周期里,建设团队将“三边工程”模式(边设计、边备料、边施工)进行了创造性运用。当时预应力混凝土技术还未普及,计算机辅助设计也尚未出现,他们通过现场足尺模型试验以及工程类比法攻克了技术难关。张镈等建筑大师领衔的设计团队,采用了“人海战术”以及“立体交叉作业法”。他们组织日均 2.3 万建设者进行三班倒作业。在钢产量仅 800 万吨/年的工业基础上,完成了总用钢量达 3.7 万吨的复杂钢结构施工。从而创造出了建筑史上空前绝后的“中国速度”。

该项目展现出的有建筑技术的突破,还有系统工程管理的典范。基槽开挖阶段首创了“逆作法”施工,装饰工程阶段发动 17 省市艺术团队协作攻关,每个环节都凝聚着中国建设者的集体智慧。这种把传统营造技艺和现代结构理论相结合的设计理念,为后续国家大剧院等超大型公共建筑提供了宝贵的技术范式。