聚焦全国两会

全国人大代表

中国二十二冶集团有限公司

党委书记、董事长 袁斯浪

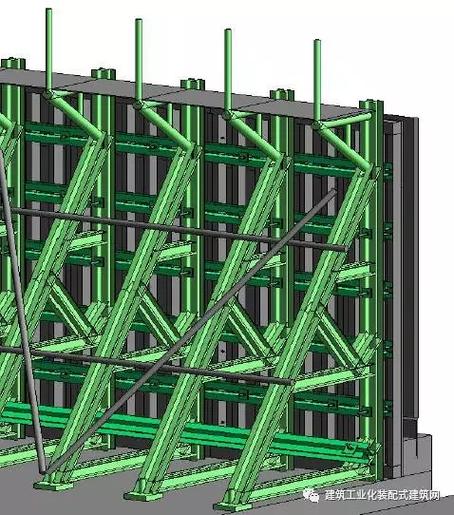

在国家“双碳”战略的引领之下,同时处于建筑业绿色转型的背景当中,钢结构装配式住宅凭借着自身具有的低碳环保、高效集约以及抗震安全这些显著的优势,已经成为了推动新型建筑工业化发展的一个重要突破口。今年在全国两会期间,身为全国人大代表的中国二十二冶集团有限公司党委书记、董事长袁斯浪提交了相关建议,他呼吁要加快对钢结构装配式住宅相关法律法规进行完善。

其三,地方实践已经形成了示范效应,并且在制度创新方面实现了多点突破。但行业进入了从试点示范向规模化发展的关键阶段,此时现行法律法规体系与行业发展需求之间的矛盾日益明显。法律适用方面存在滞后情况二手钢结构回收,监管机制出现脱节现象,激励约束处于失衡状态,央地协同方面也存在不足等问题,这些问题已成为阻碍钢结构装配式住宅高质量推广的核心瓶颈。

对此,袁斯浪提出五点建议:

一是加快专项立法的进程,构建起全周期的法律支撑体系。可以以顶层设计作为突破口,在《中华人民共和国建筑法》的修订过程中增设“钢结构装配式建筑”这一专章二手钢结构回收,明确其作为新型建筑工业化核心载体的法律地位。同时推动《绿色建筑促进条例》《建筑产业现代化条例》等配套法规的制定,从而形成“专项立法+行业标准+地方细则”的三级法律体系。

在协同治理方面,要建立起住建、市场监管、生态环境、应急管理这四部门联合审查的机制。

一是优化市场激励机制,构建相应制度。二是建立双向调节制度,形成政策组合。三是打造“靶向激励+刚性约束”的模式,激发市场主体的活力。创新激励方面,设立国家级装配式建筑技术创新基金,对于突破关键技术瓶颈的企业给予研发补贴;对绿色金融工具进行完善,开发出“装配率挂钩贷款”产品,为装配率达标的项目提供利率优惠以及贷款贴息;在土地出让这个环节尝试实行“技术评分制”,把企业的装配式技术能力纳入到招投标评价体系当中。质量约束方面,推行产业链质量联保制度,即设计企业、生产企业以及施工企业需签订三方质量协议,共同担负终身保修责任;构建行业信用评价体系,对于重大质量责任事故实行“一票否决”,把涉事企业归入失信名单且限制其市场准入;对工程质量保险制度进行探索,借助市场化手段来分散技术风险。

四是构建央地法规协同机制,破除制度性壁垒。在利益协调层面,创新区域合作模式,设立跨省项目税收共享机制,允许企业注册地与项目所在地政府协商增值税的分成比例。

五是深化循环经济立法,创新全生命周期治理。把钢结构装配式住宅建筑纳入循环经济立法框架,构建起“源头减量–过程控制–末端再生”的全链条治理体系。在设计源头端,对《建筑工程设计文件编制深度规定》进行修订,规定施工图设计必须包含构件拆解方案以及材料回收率的测算,对于采用可逆连接技术的项目给予设计费方面的补贴;在施工过程端,实行建筑垃圾的分级管理制度,要求施工现场设立装配式构件专用的堆场,并且配备废弃物智能分拣设备,推广“零废弃工地”的认证制度;在拆除再生端,制定《建筑拆除再生利用管理办法》,明确要求 90%以上的钢结构构件必须进行强制回收,建立区域性的建筑构件交易平台,完善二手构件在质量检测、价值评估以及流通交易等方面的配套规则。