中国智慧承载奥运梦想

李九林 讲述

李九林,1968年出生,北京城建集团有限公司总工程师,作为“双奥总工程师”,为北京奥运场馆建设做出了突出贡献。获国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步特等奖、一等奖及一级学术/协会奖13项,钢结构工程最高奖1项。和国际焊接学会的焊接方向。曾荣获奥运工程建设特等功称号、“全国五一劳动奖章”、全国劳动模范等,并享受国务院特殊津贴。 2024年,李九林荣获“全国优秀工程师”称号。

北京是世界上唯一同时举办过夏季奥运会和冬季奥运会的城市。在这座历史悠久的“双奥”城市,“鸟巢”(国家体育场)和“冰丝带”(国家速滑体育场)矗立在中轴线两侧。它们都是雕刻着建筑音符的精美建筑艺术。 ,也是一个时代的“地标”,向世界展示中国美学、中国故事。

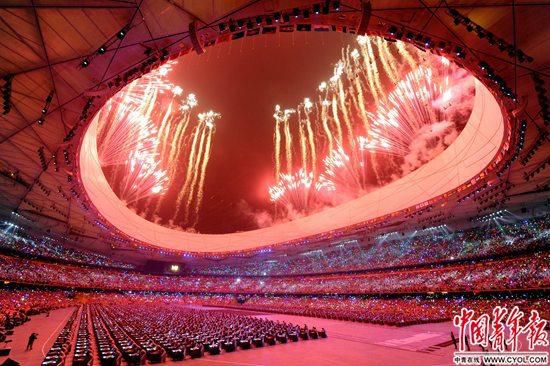

法国有句谚语:人类可以建造任何东西,除了鸟巢。 2008年8月8日,当我看到29个绚丽的“脚印”从永定门走向“鸟巢”时,我松了一口气:鸟巢终于向世人揭开了面纱! “鸟巢”是当时世界上最大的超大型钢结构体育场工程,用钢量最大,结构最复杂。

在此之前,中国的建筑大多是方形和棱角形的。要将极具创意的设计变成现实,每一步都需要克服困难。施工过程中,编制施工组织和技术方案520余项,组织专家技术论证100余次,完成详细设计图纸2万余张。特别是我们的技术团队在国内首次运用BIM(建筑信息模型)技术,以时代领先的技术,从设计师的“概念图”中打造出三维的“数字鸟巢”。

“鸟巢”的外部结构主要由巨大的门式钢架组成。里面没有柱子。高海拔、大跨度的马鞍形屋顶由24根桁架(hénɡ)支撑。这意味着4.2万吨钢材的受力点都在24根柱子和柱脚上。因此,只有采用Q460高强钢才能解决结构的承重问题。当时国内还没有符合要求的高强度钢材,进口也很困难。

经过无数次的研发和探索,我们终于生产出了国产Q460钢材,支撑起了“鸟巢”的钢铁脊梁。事实上,“鸟巢”的钢结构只是一个外圈。里面的混凝土看台和混凝土柱子都是钢结构穿插的,尺寸和颜色都是一样的。因此,希望大家去“鸟巢”的时候,能够仔细区分哪些是钢结构,哪些是混凝土结构。

现在,无论坐在“鸟巢”的哪个位置,距离体育场中心点的视距都在140米左右,9.1万名观众中的每个人都可以“平等”地观看比赛。这就是“鸟巢”给观众带来的新感受,也是科技奥运的魅力所在。这也是中国对科技奥运的新贡献。

如果说“鸟巢”是宏伟的,那么“冰丝带”无疑是聪明的。位于北京中轴线北延的“冰丝带”是一条系在北京胸前随风飘扬的丝巾。

国家体育场以钢材为树枝编织出“鸟巢”,国家速滑馆以钢材为缆绳“拉伸”出大跨度屋顶“冰丝带”。虽然都是“钢”,但“鸟巢”和“冰丝带”的钢却完全不同。我们把“冰丝带”钢索的应用过程称为“编织天篷”。

“编织天幕”的关键材料是一种被称为“高钒封闭缆”的封闭钢丝绳。但能够生产这种建材的工厂主要集中在欧美发达国家,国内尚无先例。

经过反复技术攻关,终于全面攻克了高钒密封电缆核心Z型钢丝的加工应用技术国家体育场\鸟巢\钢结构工程施工技术,成功编织了世界上“最大的网络”“冰丝带”。此后,国产高钒密封电缆不仅在国内重大建设项目中推广应用,而且还出口并在国际重大建设项目中应用。

作为亚洲最大的全冰面设计,“冰丝带”场馆的冰面具有三大特点:最尖端技术制造的冰、碳足迹最低且环保的冰、最快的滑冰速度。要打造“最快的冰”,冰面最为关键。我团队提出的“中国方案”创新性地采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术,不仅将冰面温差控制在0.5摄氏度以内,而且使碳排放接近于零。

“冰丝带”的建设更多地体现了绿色、低碳、智慧、可持续的理念。通过对技术创新的极致追求国家体育场\鸟巢\钢结构工程施工技术,我们将“冰丝带”打造成全球首个全智慧冬奥场馆。建设过程中的诸多突破和创新也成为奥林匹克建筑最珍贵的遗产。

北京冬奥会期间,“冰丝带”诞生了14枚金牌,刷新了10项奥运纪录。我们的努力成就了冬奥会历史上产生金牌数最多的单一场馆之一,也实现了我在低海拔建造世界“最快的冰”的梦想。

工程重大活动

“鸟巢”(国家体育场)

2002年3月31日,国家体育场向全球公开征集规划设计方案。

2003年12月24日,国家体育场建设工程开工仪式举行,标志着北京2008年奥运会场馆建设工程全面启动。

2008年6月28日,“鸟巢”全面竣工并举行竣工仪式。

“冰丝带”(国家速滑体育场)

2017年4月28日,“冰丝带”项目奠基。

2018年11月30日,“冰丝带”项目钢结构环桁架工程竣工。

2018年12月28日,“冰丝带”屋面索网编织完成,正式升级施工。

2021年6月29日,“冰丝带”项目竣工。

2024年新版《科普时报》