官方通告明确指出了事故原因:施工单位在体育馆屋面违法堆放珍珠岩,因降雨,珍珠岩受浸水增重,导致屋面荷载增大引发坍塌。

顶板超载肯定是事故的主要技术原因,占事故技术原因的99%。那么,是否还有另外1%的次要技术原因呢?我们要讨论的是,这1%的次要技术原因可能是什么。

类似的钢结构屋顶倒塌事故已发生多次。

2022年4月18日,郑州某酒店游泳池钢结构屋面部分倒塌,造成3人死亡,9人受伤;

2021年8月8日,哈尔滨一办公楼屋顶倒塌,造成4人死亡,7人受伤。

巧合的是,这三起屋顶塌陷事故都有一些共同点,比如这些屋顶均为螺栓球(焊球)钢网架结构屋顶、均为预制混凝土板、均为北向保温要求、均为装饰吊顶、均为将钢网架暗藏于吊顶内。

有些事故的屋顶倒塌,并不是因为临时搭建、超重、恶劣天气、人为破坏等原因造成的,我们需要理性看待多起事故的特殊性(每起事故的主因都不一样),寻找背后隐藏的共性。

如果这些类似事故背后那1%的细微技术原因是有规律的钢结构房顶用什么材料,我们能从中找出普遍的共性规律,加以规避,那么大多数类似事故也能避免,这是我们应该从这些事故中汲取的经验教训。

总结这些类似事故发生的原因,可能无非有以下几种情况:

1.屋顶可能超载,超过屋顶结构的承载能力。

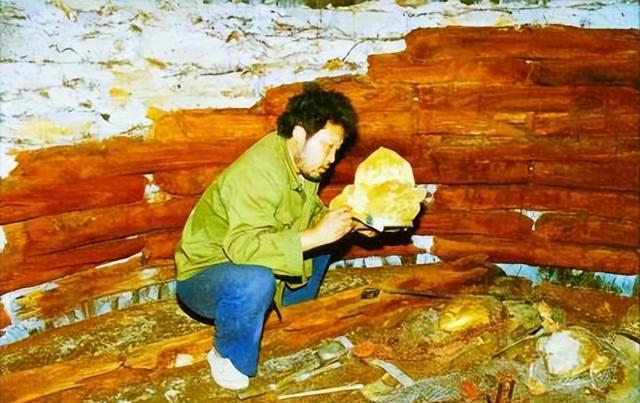

2、钢网架可能局部生锈,导致部分杆件及节点承载力下降。钢网架封闭在吊顶内部,吊顶内部钢构件表面结露、生锈不易察觉,由于年久失修,缺乏维护,钢网架忽视了防腐处理,导致杆件及节点承载力下降,严重时可能引发倒塌事故。

3、装修施工不规范、粗糙,可能破坏原有结构或拆除承重墙,导致原有结构承载力降低。

4、原结构施工可能不规范,或存在明显的施工缺陷,如材料强度不达标、偷工减料、材料劣化等。钢网架结构杆件、节点较多,部分位置可能存在施工缺陷。

5. 使用阶段,业主不得以不规范的方式使用,业主可要求增加更多悬挂负载(如重型灯具)、增加额外夹层等。

6、原建筑屋面钢结构设计安全冗余度可能偏低。对钢网架结构+混凝土屋面板结构认识不足,对预制混凝土屋面板及水泥基保温层的自重荷载及维护荷载估算不足,设计时片面追求“用钢量最少”,可能导致安全冗余度偏低。

(1)钢网架结构为轻型大跨度结构体系,对超载比较敏感。钢网架结构+混凝土屋面板(结构层或保温层)的活荷载仅为0.5KN/m2;但如果坡屋面平整度稍差,或施工时结构自然挠度,局部浇筑稍多的混凝土,就会大大超过设计恒载。即使局部只浇筑3cm的混凝土结构层或找平层(肉眼无法看出坡屋面施工厚度不均),其自重0.75KN/m2也超过了非行走屋面的活荷载0.5KN/m2。施工阶段混凝土浇筑超载的可能性很大,自重超载对结构影响很大。

(2)钢网架结构中,每个杆件都是承重构件,如果某个杆件发生失效,周围的杆件很难承受该杆件失效带来的附加荷载,往往一个杆件或一个节点的失效会引起整体结构大面积倒塌。钢网架结构设计软件自动计算,荷载大的杆件截面大,荷载小的杆件截面小。大部分杆件的安全冗余度不高,多数杆件只保留20%左右的安全冗余度。但由于混凝土浇筑时超载、装饰面超载、养护时超载、施工缺陷、恶劣气候等各种因素,一个杆件很容易超过这20%的安全冗余度,一个杆件或节点的失效将引发大面积损伤、倒塌的连锁反应。

设计时应注意该结构形式的特殊性,对钢网架+混凝土楼板结构保留更多的安全冗余度。

但二十多年前,这种结构形式在北方建筑中广泛应用,现在该怎么办?

在结构工程领域中,类似的事故也时有发生,经验总结、纠正补救。

前些年哈尔滨、无锡等地都发生过高架桥垮塌事故,主要原因是大货车超载、偏行,导致独柱墩处桥面倾覆垮塌。事故的原因是大货车超载、偏行,但是作为结构设计人员,大家普遍认为事故可能存在1%的技术原因:设计规范有点落后于时代(不是设计人员个人原因),没有考虑到新时期公路交通的复杂性,可能会出现极端超载的情况。独柱墩有其自身的局限性,类似的事故可能还会再次发生。因为大家发现了这个技术问题,所以全国各地都开始对独柱桥墩进行加固改造,增加桥墩的侧向支撑。

最后的建议:

近年来,我国钢结构屋面坍塌事故多发钢结构房顶用什么材料,尤其是老建筑,建议对建筑龄20年以上的大跨度钢结构屋面建立定期检测制度,每三年进行一次检查、评审、验收,建立相关档案,发现问题及时整改,杜绝此类事故再次发生。

另外,能否修改国家相关规范、标准,对钢网架结构+混凝土屋面板等容易发生事故的结构形式提供更多的技术指导?遇到这种结构类型时,应采取一些特殊的技术措施。