新钢标引入了截面板件宽厚比等级的概念。然而,在截面等级的理解以及实际设计应用方面,存在着诸多疑问。我们知晓,板件宽厚比的大小能够直接对钢构件的承载力以及受压、弯构件的塑性转动能力产生决定作用。在众多规范中,都对宽厚比的限值有要求,不过控制依据是不一样的。

本文会系统地讲解各个规范对高厚比以及宽厚比的限值要求。同时,会对新钢标中的板件宽厚比等级和限值进行细致的分析。会系统地梳理出在抗震区钢结构中板件宽厚比限值的控制情况。这样能为设计师明确设计思路,并且解析在 PKPM 软件中怎样实现对板件宽厚比限值的控制。

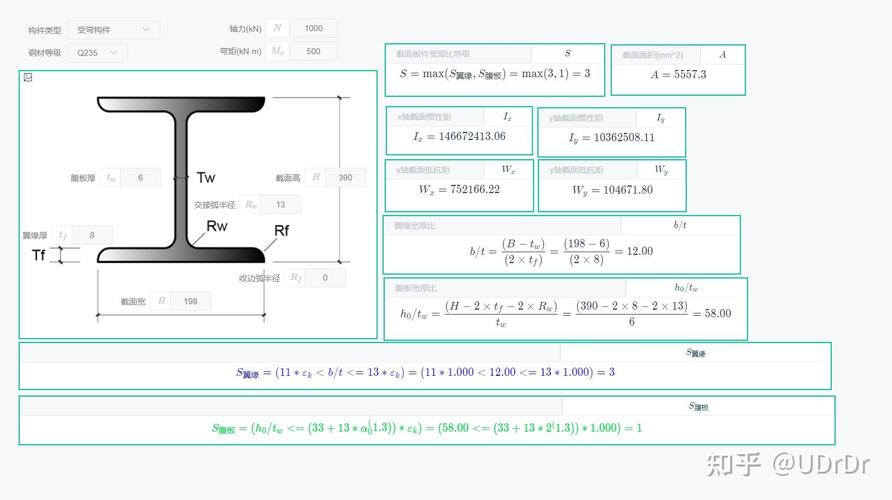

[id_1645404760]

00

《钢结构设计标准》GB50017-2017(简称“新钢标”)的第 3.5 节,依据截面的承载力和塑性转动能力,把截面划分成五个等级,分别是 S1 到 S5。在此标准中,全新引入了截面板件宽厚比等级(也就是截面等级)这一概念。对于截面等级的含义是什么、怎样去理解以及在设计中如何进行应用等方面,存在着较多的疑问。板件的宽厚比大小对钢构件的承载力有直接影响,也决定了受弯及压弯构件的塑性转动能力。在《钢结构设计规范》GB50017-2003(简称“旧钢规”)中,有对宽厚比限值的要求;在《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(简称“抗规”)中,有对宽厚比限值的要求;在《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015(简称“门规”)中,有对宽厚比限值的要求;在《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015(简称“高钢规”)中,也有对宽厚比限值的要求。

抗规和高钢规都依据抗震构造措施的抗震等级来对高厚比限值进行控制。单层钢结构以及多层钢结构厂房方面,抗规有特殊的要求。门规对于钢构件的宽厚比和高厚比限值的控制,是通过判断该构件的强度及稳定组合是否由地震作用控制来确定的。新钢标通过按照板件宽厚比等级来控制宽厚比及高厚比限值。此前旧钢规及抗规中的“宽厚比”和“高厚比”这两个名词与之不同,现在已统一称为“宽厚比”。新钢标与其他几本规范在宽厚比与高厚比的限值要求方面,既有区别也有联系。在实际抗震设计中,正确确定板件宽厚比限值的情况较为混乱。本文对各规范中宽厚比限值的要求进行了系统梳理,提出了在设计过程中控制宽厚比限值的方法,并且结合算例展示了 PKPM 软件实现对钢构件宽厚比及高厚比限值控制的方式。

[id_1076043030]

01

1.1 新钢标对宽厚比等级的划分

新钢标条文说明中,截面板件宽厚比指的是截面板件平直段的宽度与厚度的比例。受弯或压弯构件腹板平直段的高度与腹板厚度的比例,也可以被称作板件高厚比。绝大多数的钢构件是由板件构成的,并且板件宽厚比的大小,直接决定了钢构件的承载力以及受弯和压弯构件的塑性转动能力。也就是说,截面等级是截面承载力和塑性转动能力的一种表征。从承载力的角度来看,截面等级能够衡量板件容易发生屈曲的程度以及截面塑性的发展程度;从塑性设计和抗震设计的角度来讲,它是截面塑性转动的等级以及延性耗能能力的等级。新钢标依据截面承载力和塑性转动能力,同时参考国际标准,并且考虑到我国在受弯构件设计中采用截面塑性发展系数γx。所以,新钢标把截面按照其板件宽厚比划分成五个等级,分别是 S1~S5。各级截面所对应的性能,依据截面受弯的力学性能已经有了非常明确的阐述。

S1 级截面能够达到全截面塑性,能够保证塑性铰具备塑性设计所要求的转动能力,并且在转动过程中承载力不会降低。这样的截面被称为一级塑性截面,也可以称作塑性转动截面。此时,图 1 所示的曲线 1 能够表示其弯矩 - 曲率关系。ɸp2 通常要求达到由塑性弯矩 Mp 除以弹性初始刚度所得到的曲率ɸp 的 8 到 15 倍。

S2 级截面能够达到全截面塑性。然而,由于存在局部屈曲的情况,其塑性铰的转动能力受到了限制,所以被称为二级塑性截面。此时,弯矩 - 曲率关系呈现出如图 1 所示的曲线 2 的形态,ɸp1 大概是ɸp 的 2 到 3 倍。

翼缘全部屈服,腹板可发展不超过 1/4 截面高度的塑性的这种 S3 级截面,被称为弹塑性截面;当它作为梁时,其弯矩 - 曲率关系呈现出如图 1 所示的曲线 3 。

S4 级截面:其边缘纤维能够达到屈服强度。然而,由于存在局部屈曲的情况,塑性无法得到发展。这样的截面被称为弹性截面。当它作为梁时,其弯矩 - 曲率关系呈现出如图 1 所示的曲线 4 的形态。

S5 级截面:在边缘纤维尚未达到屈服应力时,腹板有可能会发生局部屈曲钢结构设计,这种截面被称作薄壁截面;当它作为梁时,其弯矩 - 曲率关系呈现出如图 1 所示的曲线 5 的形态。

图1截面的分类及其转动能力

需要注意的是,S4 级截面的界限情况是边缘纤维刚好达到屈服状态。S1 到 S3 级截面,能够发展截面塑性,在设计中可以依据规范的要求来考虑塑性发展系数。而 S5 级截面,在边缘尚未达到屈服时,板件就已经发生局部屈曲了,只能考虑有效截面来进行计算。所以,对于板件宽厚比超出了 S4 的情况,按照新钢标就需要考虑有效截面来复核强度与稳定。

1.2 新钢标板件宽厚比等级限值的确定

S1~S4 截面对应欧洲规范 EC3,新钢标把压弯和受弯构件的截面分成五个截面等级,即 S1~S5。其中,S1 和 S2 是塑性截面,S3 是中国规范特有的考虑一定塑性发展的弹塑性截面,S4 是弹性截面,S5 是薄壁截面。

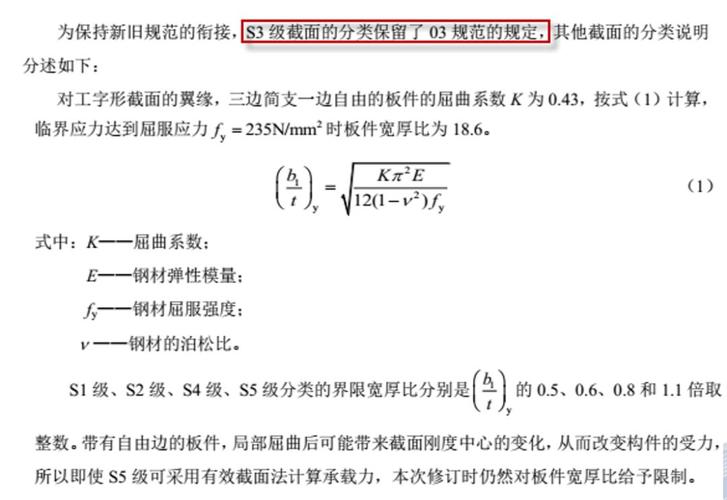

新钢标确定截面等级,主要依据板的弹性稳定理论。同时,还参考了国外规范以及一些经验值。按照 S4 级截面描述的边缘屈服且板件刚好发生局部屈曲的临界状态,能够依据弹性稳定的公式来推导板件宽厚比限值(屈服宽厚比)。

比如,对于工字形截面的翼缘,将其按照三边简支一边自由的板件来进行计算。当临界应力达到屈服应力 235MPa 时,板件的宽厚比为 18.6。把屈服宽厚比分别乘以 0.5、0.6、0.7、0.8 和 1.1 并适当取整,以此作为五个截面分级的宽厚比限值。并且给出了一个表格来进行对比说明,如图 2 所示。

图2 各种截面屈曲宽厚比和标准取值比较

需要说明的是,这个系数 0.5、0.6、0.7、0.8 和 1.1 实际上带有经验性。S4 级截面按 0.8,是因为考虑了残余应力和几何缺陷等方面的影响。S5 级截面原本是允许板件弹性屈曲并按照有效截面来计算的,然而,考虑到自由边板件局部屈曲之后可能会导致截面刚度中心发生变化,进而改变构件的受力情况,所以也给出了一个宽厚比限值。

箱型截面的翼缘,四边简支板的屈曲系数 K 是 4 。当临界应力达到屈服应力 235MPa 时,板件宽厚比为 56.29 。把屈服宽厚比分别乘以 0.5、0.6、0.7 和 0.8 并适当取整,以此作为 S1 到 S4 这四个截面分级的宽厚比限值。对于 S5 级,由于两纵向边支承的翼缘具有屈曲后强度,所以板件宽厚比不再进行额外的限制。屈服宽厚比的 0.5 倍、0.6 倍、0.7 倍、0.8 倍,与新钢标最终确定的限值存在差异。因为不同宽厚比等级的用途不同,所以并非严格按照屈服高厚比的倍数来确定限值。对于限值大的情况进行了放宽,对于限值小的情况则取得更严格。四个分级截面的屈曲宽厚比和标准值的比较如图 2 所示。对于厂房结构而言,如果其能满足高承载力的要求。并且当满足 1.5 倍地震力承载力要求或者 2 倍地震力承载力要求时,S5 级截面经过修正之后,就可以被当作 S4 级截面来使用。

新钢标对板件宽厚比限值的控制

02

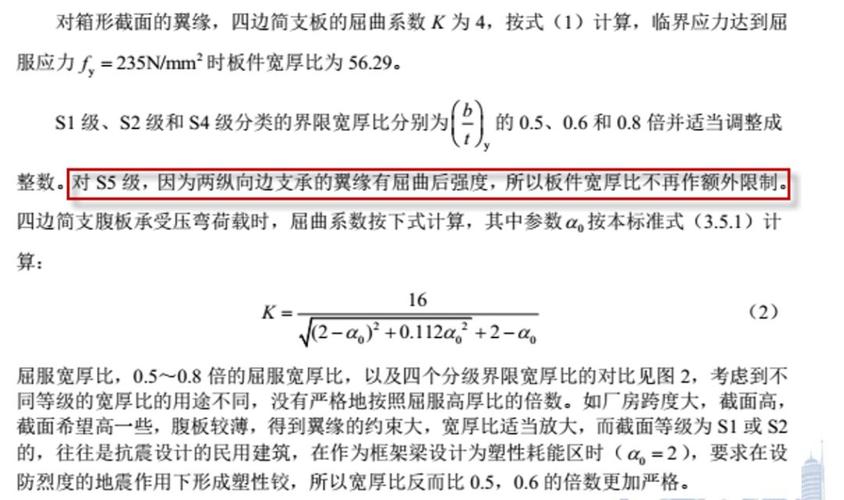

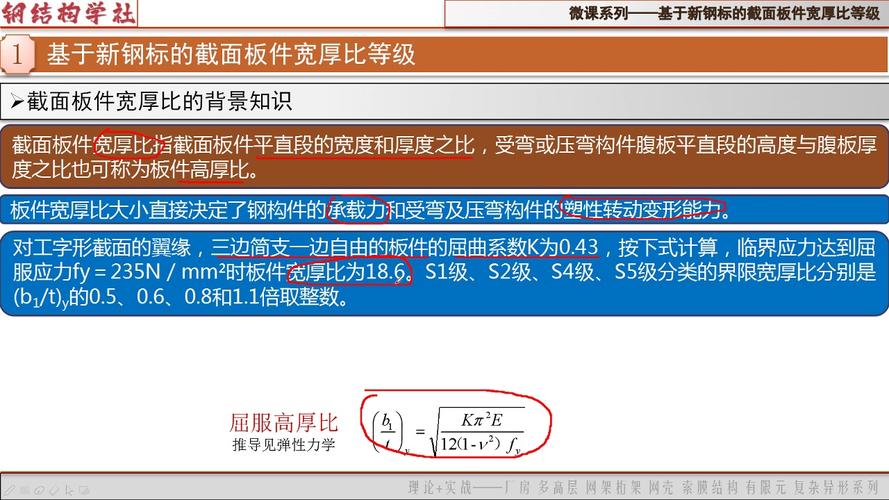

2.1 新钢标对梁柱构件板件宽厚比限值控制

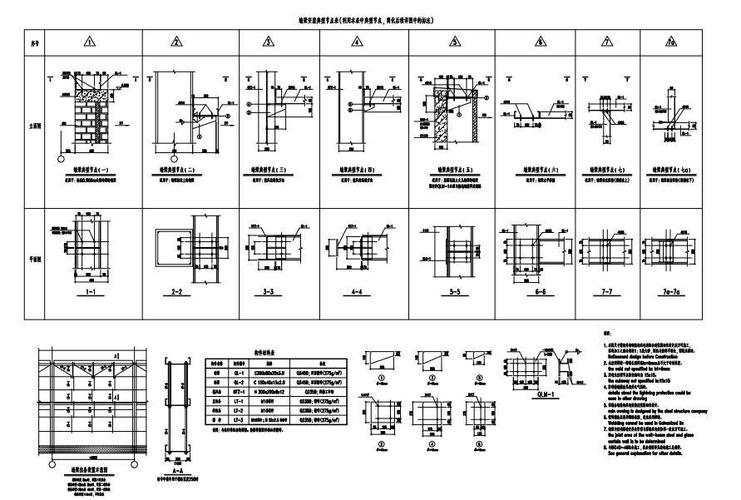

新钢标对梁柱构件与支撑构件的宽厚比限值控制和旧钢规不一样。梁柱构件的板件宽厚比限值依据宽厚比等级来控制,且分为五个等级。同时,还区分了构件的受力属性。如图 3 所示,这是新钢标给出的压弯和受弯构件的截面板件宽厚比等级及限值图。

[id_1314512105]

2.2 新钢标对支撑构件板件宽厚比限值控制

新钢标对支撑构件的宽厚比限值控制和梁柱构件的宽厚比限值不一样。它不区分板件宽厚比等级,而是与截面形式和长细比有关。新钢标的要求和旧钢规比较起来较为类似,不过也存在几个不同点。其一,新钢标增加了等边角钢肢件宽厚比限值的要求,而旧钢规中对此没有要求。第二,新钢标增添了轴心受压构件宽厚比限值放大系数这方面的内容。依据新钢标 7.3.2 的规定,倘若轴心受压构件所受压力小于稳定承载力ΦAf,那么就可以将其板件宽厚比限值,由本标准第 7.3.1 条的相关公式计算得出后,再乘以放大系数α=√(ΦAf/N)来确定。图 3 展示了新钢标针对各类支撑杆件的宽厚比限值的要求。

图4 支撑构件的板件宽厚比限值

旧钢规对板件宽厚比限值规定及与新钢标联系

03

旧钢规中关于截面等级(板件宽厚比)的规定,分别在受弯、轴压、压弯构件的计算以及塑性设计的各个章节里有所体现。例如,在受弯构件的强度计算方面,规定不将截面塑性发展系数纳入考虑,翼缘宽厚比的限值为 15εk,而考虑塑性发展系数时则为 13εk,这实际上就如同定义了新钢标中的两种截面等级,即 S4 和 S3。梁的腹板局部稳定计算,给出了弹性截面的宽厚比限值。例如,在梁的受弯通用高厚比定义中,150εk 和 130εk 类似于新钢标中的弹性截面的腹板宽厚比限值。旧钢规对于板件宽厚比的限值要求汇总结果呈现在下表 5 中。

图5 旧钢规板件宽厚比限值

同时旧钢规进行塑性设计时,对于板件的宽厚比要求如图6所示:

图6 旧钢规塑性设计板件宽厚比限值

塑性设计时,对于宽厚比限值的规定比较严格。我们可以看到,翼缘的限值与新钢标的 S1 级截面的限值规定是相同的。

从上述对比可知,新钢标对板件宽厚比限值的要求与旧规范存在区别和联系。旧钢规的相关要求适用于一般持久和短暂工况设计,未涉及抗震设计下的宽厚比限值要求。抗震相关要求需按抗规执行。

抗规对板件宽厚比限值规定及与新钢标联系

04

抗规对板件宽厚比限值进行控制时,一方面区分了不同的钢结构类型,另一方面提出了以抗震等级为核心的控制条件来进行宽厚比限值的控制。单层钢结构厂房和多层钢结构厂房有特殊要求,钢框架是按照抗震等级来进行板件宽厚比限值的控制。汇总结果如下表 7、图 8 及图 9 所示。

图7 抗规按结构体系对板件宽厚比限值进行控制

图8 抗规按抗震等级控制梁柱板件宽厚比限值

图9 抗规按抗震等级控制支撑板件宽厚比限值

抗规对单层钢结构厂房的板件宽厚比限值有特别要求,并且提出了性能设计的思路。单层轻屋盖钢结构厂房要按照抗规 9.2.14 节条文说明的要求,选择厂房结构相应的承载力目标。当满足 1 倍地震作用的承载力目标、1.5 倍地震作用的承载力目标以及 2 倍地震作用的承载力目标时,要对应 A、B、C 三类来控制构件板件的宽厚比,如下图 10 所示。

图10 抗规单层钢结构厂房板件宽厚比限值

从上述抗规对宽厚比限值的要求能够得知,抗规虽未明确提及截面等级,然而实际上依据抗震等级进行划分,这也是对截面延性的要求,其本质与“钢标”的截面等级是相同的,都是为了表达塑性铰的塑性转动耗能能力。

板件宽厚比限值是根据抗震等级提出的。这实质上意味着在抗震情况下,钢结构框架必须进行延性耗能。同时,还要求有延性构造,以控制板件宽厚比。烈度大地震作用大时,限值就会更严格一些。这与新钢标抗震设计概念是不同的。

具体板件宽厚比限值方面,新钢标与抗规的要求有所不同,同时也有一致之处。例如,在梁翼缘宽厚比限值上,抗规一级抗震等级和新钢标 S1 的要求是一致的;对于柱的翼缘宽厚比限值的控制,抗规四级抗震等级与新钢标 S3 的要求是一致的。

高钢规对板件宽厚比限值规定及与新钢标联系

05

高钢规中有关构件板件宽厚比的要求和抗规大致相同。二者的差异在于,高钢规针对钢框架及框架支撑结构等规定了非抗震情况下的宽厚比要求,且这一要求与抗震等级为四级时是相同的,详见下图 11 所示。

图11 高钢规控制的梁柱板件宽厚比限值

高钢规的板件宽厚比限值包含了非抗震控制的要求。其中,对于非抗震要求的控制,例如柱翼缘宽厚比限值的控制,与新钢标的 S3 是一致的。

门规对板件宽厚比限值规定及与新钢标联系

06

门规对板件宽厚比的控制进行了区分,分为抗震控制组合与非抗震控制组合。在抗震控制组合下,宽厚比和高厚比都进行了从严控制。门规 3.4.1 条规定:工字形截面构件受压翼缘板自由外伸宽度 b 与厚度 t 的比,不应大于 15 乘以根号下 235 除以 fy;腹板的高厚比不应大于 250。

同时门规 3.4.3 规定:在地震作用组合的效应控制结构设计的情况下,工字形截面构件受压翼缘板的自由外伸宽度 b 与它的厚度 t 之比,不能大于 13 乘以根号下 235 除以 fy ;腹板的高厚比,不能大于 160 。

从门规要求能看出,非抗震控制下腹板的高厚比限值和新钢标的 S5 要求是相同的;新钢标 S5 级的翼缘宽厚比限值,比门规要求的要更宽松。

实际工程设计中如何控制宽厚比限值

07

从上述多本规范对板件宽厚比限值的要求能够得知,依据不同的规范会有不同的宽厚比限值。倘若设计师仅仅单独去看新钢标,那么实际设计就无法进行,因为新钢标中并未给出在设计中如何确定板件的宽厚比等级。并且中国的所有地区都属于抗震区,还需要按照抗规来进行抗震设计。那么在实际的钢结构设计中,究竟该如何进行板件宽厚比限值的控制呢?

考虑抗震的钢构件板件的宽厚比控制,众多规范有要求。应有两种设计方法,其一按照抗规要求执行,其二按新钢标进行抗震性能化设计。

7.1 按抗规进行抗震设计控制板件宽厚比限值

如果以抗规来控制板件的宽厚比,那么对于构件在地震作用参与组合时所对应的限值要求,应当依据构件抗震等级所对应的抗震构造措施的抗震等级来进行控制。当满足条件时,就输出计算值以及对应的限值;而当不满足时,就输出超限要求。

如果以抗规来控制板件宽厚比限值,在构件验算中,对于非抗震组合以及一些非抗震的构件,像次梁等。因为新规范规定,当板件宽厚比超过 S4 时,需要考虑有效截面的要求。所以梁和柱要按照新钢标 S4 级的要求进行控制,而轴心受压支撑构件则要按照钢标 7.3 条计算得出的限值来控制。如果梁、柱构件验算未满足 S4 级的需求,且支撑构件未满足 7.3 节的要求,那么梁柱需按照新钢标 8.4.2 的规定进行操作,轴心受压支撑则要依据 7.3.3 条来验算有效截面下的强度和稳定应力。倘若有效截面下的应力比符合要求,就可认定验算满足要求。倘若有效截面下的应力比不满足要求,同时需输出有效截面的应力比验算结果以及相应的超限信息。

7.2 按新钢标进行抗震性能设计控制板件宽厚比限值

如果按照新钢标抗震性能化来对板件宽厚比进行控制。对于钢构件在地震作用参与组合时对应的限值要求,要依据所选的性能目标以及结构的设防类别来确定构件的延性等级。接着根据延性等级确定板件宽厚比等级。然后依据宽厚比等级确定各个构件板件的宽厚比限值。如果不满足这些限值要求,就会输出相关超限信息。

非抗震组合的构件,其钢构件板件宽厚比的控制情况是:与抗规抗震设计要求下针对非抗震组合的做法完全一致,是按照 S4 级来进行控制的,并且不满足按照有效截面进行校核。

抗震等级为五级的非抗震构件,像次梁这类,要直接依据宽厚比等级为 S4 级来确定其板件的宽厚比限值。

PKPM程序中如何实现对板件宽厚比限值的控制

08

为了让设计师能简单明了地理解规范对宽厚比限值的控制,PKPM 程序中设置了清晰易懂的板件宽厚比控制流程。

8.1 按抗规进行抗震设计控制板件宽厚比限值

按照抗规进行抗震设计时,程序在内部默认梁柱板件的宽厚比等级为 S4。同时,结合设计师指定的构件抗震等级,程序会针对构件是抗震组合控制、非抗震组合控制及非抗震构件这三种情况,分别进行板件宽厚比控制。如果梁、柱板件宽厚比验算不满足 S4 级,就按照有效截面校核应力比;如果满足,就不控制宽厚比限值。如果不满足相关条件,那么就输出梁的有效截面的应力比验算结果以及与之对应的超限信息,同时输出柱的有效截面的应力比验算结果以及与之对应的超限信息。

支撑判断是否超限是在考虑板件宽厚比限值放大的基础上进行的。如果超限,就按照新钢标要求进行有效截面复核。如果复核满足要求,就不再进行控制;如果不满足要求,就输出支撑有效截面的应力比验算结果以及对应的超限信息。如图 12 所示,这是 SATWE 程序对于钢结构构件板件宽厚比控制的逻辑图。

图12 SATWE软件对于梁、柱板件宽厚比限值的控制图

8.2 按新钢标进行抗震性能设计控制板件宽厚比限值

按新钢标抗震性能化来控制板件宽厚比的话,SATWE 软件对于控制要求呈现为图 12 所示的那样。它区分了抗震组合控制的构件、非抗震组合控制构件以及非抗震构件,并进行分布控制。在性能设计时要注意钢结构设计,支撑有对应的宽厚比等级概念,需单独指定支撑构件的板件宽厚比等级。梁、柱及支撑构件在进行性能设计时,其板件宽厚比等级的指定菜单如图 13 所呈现。

图13 性能设计梁、柱、支撑宽厚比等级指定

程序为满足设计中的各种特殊需要,增加了基于构件级的宽厚比等级的指定。同时,设计师也能够对单构件指定不同的宽厚比等级,以进行限值的控制,如图 14 所示。

图14 梁、柱、支撑宽厚比等级单构件指定

按照新钢标对板件宽厚比限值的控制要求,对于压弯构件的 H 截面构件而言,其宽厚比限值与应力梯度存在关联。这使得在每一个控制工况下,都会有一个与之对应的宽厚比限值。在设计中,按照新钢标 S4 控制的宽厚比限值与按照抗规抗震等级控制的宽厚比限值,究竟哪一个更为严格,并不确定。程序处理时,对于抗震控制组合的构件,依据抗震等级来控制宽厚比限值;对于非抗震组合的构件以及非抗震构件,默认按照 S4 级来进行宽厚比限值的控制;对于宽厚比超过 S4 的构件,按照有效截面进行验算;如果满足要求,就可不控制宽厚比限值。

结论

09

从上述对梁、柱及支撑板件宽厚比限值的要求能够看出,新钢标和抗规在钢构件板件宽厚比控制方面的要求,并非像我们传统认知中那样一本规范必然包络另一本。并且,抗震等级也不和宽厚比等级的限值相对应,在宽厚比上体现出了两本规范各自的独立性。所以,在控制构件宽厚比的时候,尤其是进行抗震设计时,应当依据所选的设计方法是抗震设计还是新钢标性能设计,按照各自的控制条件来对构件宽厚比进行独立控制。同时,在支撑的宽厚比限值控制方面,按照抗规设计时,其与宽厚比等级无关。然而,按照性能设计时,则需要区分支撑的宽厚比等级。结合 PKPM 软件的处理方式,本文针对设计中如何把控梁、柱以及支撑构件的宽厚比限值,给出了清晰明了的控制要求。

上文来自《PKPM新天地》

点击下方链接,就能够购买到京东自营的新钢标《钢结构设计标准》GB50017-2017。