近年来,我国积极探索发展不同结构形式的装配式建筑。装配式建筑代表了建筑行业新一轮科技革命和产业变革方向。这不仅是建设方式的重大转变,也是供给侧结构性改革和新型城镇化的推动。发展的重要举措。但在技术规范和施工工法标准顶层设计等方面还存在不少问题需要解决。装配式建筑的发展及其先进的施工方法与国际相比还有很大差距。为此,《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发[2016]71号)提出,首要任务是“完善标准规范体系”。

2016年,在住房和城乡建设部管理下,中国建筑标准设计院牵头编制了国家标准《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232-2016(以下简称作为“标准”)。全国装配式钢结构建筑领域40余家科研、设计、生产、安装、管理单位和部门参加了筹备。在编制过程中,我们认真总结和吸收了国内外装配式钢结构建筑一体化的相关技术和成熟的实践经验,参考国内现有标准和国外先进标准,结合全国各地区的实际情况,并吸收了近年来装配式钢结构建筑的经验。钢结构建筑的最新研究成果已编入本《标准》。目前《标准》已颁布,将于2017年6月1日起正式实施。

在《标准》编制过程中,我们坚持国际视野、全面创新,在完善标准内容与技术措施结合的同时,着眼长远、提质增效,提升装配式建筑标准水平落实“四个基础、五个方向、六个原则”(见《标准》主编刘东伟《装配式建筑标准的“四五六”特点——《装配式混凝土建筑技术标准》》和《装配式钢结构建筑技术标准》编制解读》),同时针对传统1.0时代装配式钢结构建筑技术的不足,进行了针对性的指导。下面,结合《标准》(征求意见稿) for Approval),我们就大家关心的几个问题进行解读。

钢结构一定是装配式钢结构建筑吗?

说到装配式钢结构建筑,有人的第一反应是“有非装配式钢结构吗?”

确实,无论钢结构的节点是焊接还是螺栓连接,主流观点都是钢结构是装配式的。

然而,当我们谈论装配式钢结构建筑时,“预制”修饰了“建筑”,即装配式钢结构建筑。这一点从《钢结构装配式建筑技术规范》《标准》的英文名称就可以看得很清楚。

本《标准》的编制提出,装配式钢结构建筑整合为结构体系、外围防护系统、设备管道系统和室内装饰系统四大系统。一个简单的系统组件——例如只有结构系统组件——不能称为装配式建筑,也不能参与装配式建筑的评价。这一强调是为了扭转目前装配式钢结构建筑领域重结构、轻施工、无室内装饰的错误做法。

难道按照原来的标准规范就不能设计装配式建筑了吗?

有人提出质疑:在传统建筑时代,我们依靠各种标准和规范来完成设计。在装配式建筑时代,建筑仍然具有相同的功能、相同的结构。为什么我们觉得以前的标准不够呢?这是怎么回事?

传统建筑中,无论是设计阶段的建筑专业、结构专业、设备专业等之间,还是规划、设计、加工、施工等实施施工环节之间,它们之间的交叉和协调都比较简单,而且技术(施工方法))也很明确。

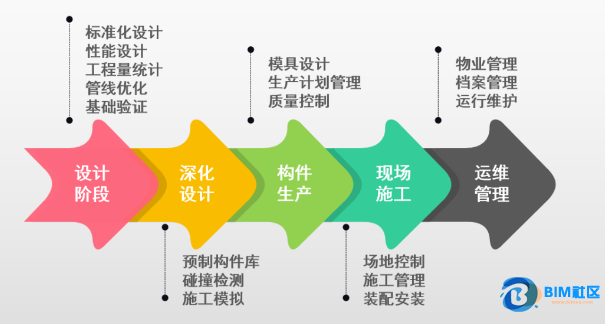

装配式建筑的建造是以构件的系统集成为基础,实现建筑功能、满足用户需求的过程。在这个整合过程中,各个系统之间的交叉和影响要复杂得多。我们需要思想、理念、技术、经验的根本转变。我们必须用产品思维,从构建系统集成的角度来思考问题。

在装配式建筑一体化设计中,要以建筑功能为核心,以结构布局为基础,以工业围护、室内装饰和设备管道构件为支撑,综合考虑建筑单元类型、外立面、结构系统、围护系统、设备管道、构件防护、室内装饰等方面的协同集成,实现结构系统、周边防护系统、设备管道系统和室内装饰系统的协同。否则,例如,结构用钢量得到优化,但钢结构构件过大,加工困难。同时,构件高度不同,安装时需要切割嵌入式围护系统的墙板,增加了现场工作量。问题。 《标准》依托行业已有的专用标准来指导系统内的技术工作并进行细微调整。系统之间,将四大系统综合起来统一考虑,主要是解决系统之间的问题。

《标准》强调了哪些不同于传统施工工艺的要求?

如前所述,装配式钢结构建筑的专业设计仍然依赖于原有的标准和规范,但《标准》根据装配式钢结构建筑的特点,强调或调整了一些规定,使其与装配式钢结构更加一致。建筑目前的发展状况也涵盖了建筑的整个建设时期。在设计阶段,具体重点摘录如下:

(一)建筑设计

(1)注重模块化协调、标准化设计,提高钢结构建筑的性能和装配式钢结构建筑的平面空间特征。前两者主要根据装配式建筑的特点来确定。只有标准化的设计部件才能最大限度地提高工厂生产和现场组装,提高质量并降低成本。不同主系统之间以及系统内不同子系统之间的装配(组装、安装)也必须符合维度模块协调的相关要求。装配式建筑的基础是建筑在组装时有大量的部件可供选择。符合模块要求无疑会方便组装。

(2)钢结构装配式建筑最需要解决的问题主要是建筑性能问题,即用户体验。 《标准》针对的是结构件防护(防腐、防火)、隔音、隔热、结构舒适度等用户。重点介绍了装配式钢结构中最受关注的部分。

(3)由于装配式建筑需要更多不同系统之间的集成,建筑信息模型技术将有更大的应用空间。是实现装配式建筑一体化设计和智能制造的重要手段,能够更好地实现装配式建筑全流程、专业、行业的集成集成。 《标准》还对建筑信息模型技术的使用作出了一般规定。

(二)结构体系

(1)现有的标准和规范可以满足绝大多数装配式钢结构建筑的需要。 《标准》在结构体系的选择、结构最大高度的确定、设计方法和结构设计指标等方面与国家现行《标准》和《高层民用建筑》保持一致。 《建筑钢结构技术规程》等行业标准要求相同,增加了适用于钢结构住宅的钢框架剪力墙板结构和交错桁架钢结构的相关要求。标准建议结构竖向构件采用钢管混凝土柱,有利于减小构件截面,降低空心构件竖向传声效应。同时,这种方式可以计入装配率。

(2)为保证住宅居民的舒适度,《标准》要求装配式钢结构住宅在风荷载标准值作用下层间位移角不应大于1/300,屋顶水平位移与建筑高度之比不宜大于1/450。同时提出,高度不低于80m的装配式钢结构住宅和高度不低于150m的其他装配式钢结构建筑应进行风振舒适度验证。这些要求比其他行业标准更加严格。

(3)钢结构节点的连接方式主要有两种:螺栓连接和焊接。现场螺栓连接比焊接更容易操作。此次制定《标准》时,增加了悬臂梁段翼缘焊接螺栓连接组合,还增加了梁柱节点延伸端板连接的全螺栓连接方法。

(4)建筑屋面是结构体系的重要组成部分。可采用压型钢板组合楼板、钢桁架楼承板组合楼板、预制混凝土组合楼板、预制预应力空心楼板、无支撑模板现浇楼板等,《标准》已确定。

不同楼板的选择与使用要求(如是否有吊顶、楼板底部如何处理)、成本、施工便利性、组装率等有关。

为保证结构的完整性,《标准》对非全现浇楼板做出了限制:“抗震设防烈度为6度、7度且房屋高度不超过50m时,可以采用预制楼板(全预制楼板)或其他轻型建筑覆盖,但应采取下列措施之一,以保证楼板的完整性……”和“装配式钢结构建筑可采用预制整体楼板。 ,但最大高度应适当降低。”这比其他标准更严格。

(5)目前,装配式钢结构建筑领域出现了许多新技术。 《标准》为这些新技术提供了开放的原则,但采用应该有可靠的基础。

(3)外围保护系统

外围防护是装配式钢结构建筑的重要系统装配式建筑系列标准应用实施指南 钢结构建筑,也是当前装配式钢结构住宅推广的瓶颈之一。从《标准》来看,外围保护系统设计应考虑的五个主要内容:

(1)外围保护系统的性能要求

(2)外墙板、屋面板模块配合要求

(3)屋盖结构支撑结构节点

(4)外墙板连接、接缝、外门窗洞口等结构节点

(5)阳台、空调面板、装饰件等连接结构节点——可以知道外部防护系统的复杂程度。

对于钢结构住宅,外部防护系统的设计还应注意居民的使用习惯(即梁、柱等构件的隐蔽性)。因此,《标准》根据外墙系统与结构体系的连接形式,将墙板分为三类:内置式、外挂式、内挂组合式;按施工方法分为预制外墙和现场(或工厂)装配式骨架外墙。墙体、建筑幕墙等三大类。

《标准》还要求,各类墙板在50年一遇的风荷载作用下,不应因主体结构弹性层间位移而产生塑性变形、面板开裂或部件脱落等损坏。或频繁发生地震;当主体结构层间位移角达到1/100时,外墙板不应倒塌。此外,各类墙板还应符合各自的技术“标准”。

外部防护系统不涉及现场砌筑外墙。这是因为现场砌体外墙难以适应钢结构的变形,容易出现开裂,形成通孔裂缝,影响使用。也由于现场砌体外墙不符合装配式施工方式,非砌体外墙成为钢结构装配式建筑的基本要求。

(四)《标准》强调管道与主体结构分离以及施工设备与管道系统的专业一体化设计。

(5)室内系统是装配式建筑四大系统之一。它是目前最被忽视的系统,但却是与装配式建筑使用者关系最密切的系统。

在装配式钢结构建筑中,室内装饰系统更为重要:由于钢结构构件需要与外部封装隔离,因此装配式钢结构建筑最适合与室内装饰相结合。

《标准》提出装配式建筑系列标准应用实施指南 钢结构建筑,梁柱覆层应与防火防腐结构相结合,实现防火防腐覆层与室内装饰系统的一体化。

钢结构住宅难以处理的室内外露梁柱问题,也可以通过室内部位的布局来隐藏。

《标准》规定,室内系统所有构件,如隔断、墙体、吊顶、地板等均应采用预制件,厨房、卫生间应采用集成产品。

本文作者为标准研究院钢结构研究所所长王哲