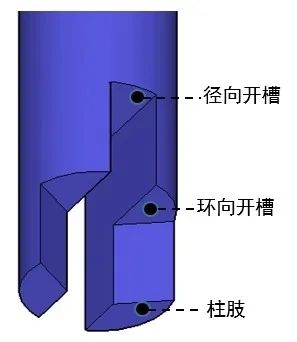

本来刚性门柱就可以完成了,突然想到了另一个拼接问题——底框顶门。这不能有裸露的柱子。该系统对刚度和横向运动都有比较严格的要求。与外露刚性连接形式相比钢结构柱脚设计规范,包裹式柱脚或嵌入式柱脚较好。

柱脚失效模式的设计者更倾向于优先考虑形式 a 和 b 的失效,而不是形式 c、d 和 e。

外柱底座承受的外轴力情况应根据规范和设计书讨论。

《钢标准》12.7.7和《门规》10.2.15中对柱脚设计没有具体要求,只有一些详细的结构要求。事实上,我们柱脚设计的参考依据如下:

《高钢规》第8.6.3条:柱脚轴压直接从钢柱底板传递至基础。柱脚底板下混凝土局部受压承载力按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算钢结构柱脚设计规范,受压面积为底板。区域。

《钢结构设计手册》13.8.3:柱脚弯矩由外层混凝土和钢柱脚承受。柱脚底板上应设置加强筋。因此,基础承压面积就是底板的面积。柱脚处的轴压力直接从钢柱传递到基础。柱脚板下混凝土局部受压按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010的有关规定进行验算。外包柱底座可用于6~9度抗震设防地区。

上述规定都有一个共同点——轴向力通过底板直接传递到基础。 “直接”一词是否意味着柱脚不承受轴向力?或者负担很小(10%、20%?)而被忽视?对于轴向力的承受有没有规定?

这就引出了一个问题,外包的柱底座是否可以视为复合构件。参见《组合结构设计规范》第6.2.2条。目前,很少有人在项目中这样做。

那么实际的受力情况是基于刚度分布还是强度分布呢?这里找到了童根树老师的一本《钢结构与钢-混凝土组合结构设计方法》一书,里面详细分析了柱承受轴力的一些要点:

实施例2与实施例3的区别在于,螺栓直径从d=19增加到d=22,混凝土分担的力增加了20%。

童老师后面还举了两个计算例子,我就不重复了。他的观点是:“钢管混凝土柱的外柱脚较大,意味着外部高度较大,螺栓数量较多,传递到混凝土上的轴力百分比在一定程度上增加了” ,最大算例可达36%。上述分析假设钢柱底板处不存在竖向位移。事实上,底板的下部是基础筏或大地梁。在压力的作用下,仍然会发生向下的压缩位移。此时,上部钢柱与外部混凝土界面的相对位移差将增大,从钢柱传递到外部混凝土的竖向力将增大。 ”

综上所述,我们的实际设计假设轴向力由基础承受,与实际受力有些出入。外柱脚混凝土承受的轴力的30%可视为安全储备! !