传真:13918635063

电子邮件:

地址及邮编:北京市海淀区三里河路9号;邮编100835

中华人民共和国住房和城乡建设部标准规范司

2017 年 3 月 20 日

附录

前言

本标准根据住房和城乡建设部标准规范司《关于同意修改内容框架的函》(建标标编[2016]74号)的要求,由住房和城乡建设部科技和产业化发展中心(住房和城乡建设部住宅产业化促进中心)会同相关单位开展了《装配式建筑评价标准》国家标准编制工作。

在编制过程中,标准起草组进行了广泛的调查研究,认真总结《工业化建筑评价标准》GB/T 51129-2015的实施状况和实践经验,参考了相关国家标准和国外先进标准,进行了多次专题研究,完成了本标准的征求意见稿。

本标准的主要技术内容包括:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.装配率计算;5.评定与分级。

本标准由住房和城乡建设部归口,住房和城乡建设部科技和产业化发展中心(住房和城乡建设部住宅产业化促进中心)负责具体技术内容解释。

欢迎各单位和个人对本标准(征求意见稿)提出宝贵的意见和建议,以便编制组进一步修改完善。意见或建议请寄至:住房和城乡建设部住宅产业化促进中心(地址:北京市海淀区三里河路9号,邮政编码:100835,电子邮箱:)。

本标准主要编译单位、主要起草人、主要审查人为:

主要编写单位:住房和城乡建设部科技和产业化发展中心(住房和城乡建设部住宅产业化促进中心)、中国建筑科学研究院、中国建筑科技股份有限公司、北京市建筑设计研究院、中国建筑标准设计院、中国建筑设计研究院、中国建筑设计集团有限公司、中建建筑工业化设计院、北京市住房和城乡建设委员会住房保障办公室、北京市保障性住房建设投资中心、天津市房屋估价与建筑设计院、深圳华阳国际工程设计有限公司、深圳海龙建筑产品有限公司、上海现代建筑设计(集团)有限公司、南京工业大学、加拿大木业协会、华通设计咨询工程有限公司、河北新大地机电制造有限公司、北新房屋有限公司、有限公司、北京和能人居环境科技有限公司(本次排名不分先后)。

主要起草人:

主要审阅人:

1. 一般规定

1.0.1 为促进装配式建筑发展,规范装配式建筑评价,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于民用建筑装配化程度的评价,工业建筑装配化程度的评价可参照执行。

1.0.3装配式建筑的装配化程度以装配率来衡量,构成装配率的衡量指标包括装配式建筑承重结构、围护墙体及隔墙、装修及设备管线的装配率。

1.0.4 装配式建筑的评价除应遵守本标准外,还应遵守国家现行有关标准的规定。

2. 术语

2.0.1 装配式建筑

采用预制零部件在现场组装而成的建筑物。预制建筑包括预制混凝土建筑、预制钢结构建筑、预制木结构建筑和各类预制组合结构建筑。

装配式建筑承重结构主要由预制部品、部件组装而成,围护、隔墙采用非砌体方式施工,并进行全装修。

2.0.2 预制率

单体建筑±0.000标高以上的承重结构、围墙及隔墙、装修装饰、设备管道等预制构件的综合比例。

2.0.3 全装修

功能空间的固定面装修、设备设施安装已完成装配式钢结构建筑技术标准,满足建筑使用功能和性能的基本要求。

装配式装修是将工厂生产的构件在现场进行组合安装的装修方式,主要有干式楼板(地面)、集成厨房、集成卫浴、管线与结构分离等。

2.0.4 集成厨房

采用工厂生产的厨房地板、天花板、墙面、橱柜、厨房设备、管道等为一体,主要采用干式装配方式组装的厨房。

2.0.5 集成卫生间

主要采用干式方法组装,由工厂生产的浴室地板、天花板、墙板、卫生洁具设备、管道等集成的浴室。

3.基本规定

3.0.1 装配式建筑装配率的计算与评定,应以单体建筑为计算与评定单元,并应符合下列规定:

1 一般情况下应根据项目规划批准文件的建筑编号确定单栋建筑;

2 对于具有主楼和裙房的建筑工程,当裙房较大时,可将主楼与裙房作为不同的单体建筑计算评定,并按主楼标准层的正交投影范围确定主楼与裙房的边界;

3 对于三层及以下、地上建筑面积不超过500平方米的单体建筑,可划分为建筑组群作为计算和评估单元。

3.0.2 装配式建筑的评估分为预评估和项目评估,并应遵守以下规定:

1 设计阶段应进行初步评估,根据设计文件计算装配率。

2 工程竣工验收合格后应进行工程评定,根据竣工验收数据和实际竣工情况计算装配率和评定等级。

3.0.3 单体建筑须同时满足下列条件才能评定为装配式建筑。

1 当柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向承重构件主要采用混凝土时,预制构件的比例不宜小于50%;

2 当柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向承重构件主要采用金属材料、木材、非水泥基复合材料时,所有竖向构件均应为预制件;

3、楼面(屋面)构件中预制构件所占比例不宜小于70%;

4 外挡土墙采用非砌体墙的比例不应小于80%;

5 内隔墙采用非砌体墙的比例不宜小于50%;

6 配套齐全。

4.装配率计算

4.0.1 装配式建筑的装配率应按表4.0.1中各评价项目得分计算如下:

式中:Q——装配式建筑装配率;

Q1──承重结构构件指标实际得分;

Q2──非承重构件指标实际得分;

Q3──装修及设备管线指标实际得分;

q──评估项目中缺失评估项的总分。

表4.0.1 装配式建筑等级计算表

注:1表中标有“★”的项目为本标准3.0.3条规定的内容,评定项目应满足该项目的最低分数要求。

2 表中带“*”项目的分数采用“内插法”计算,计算结果四舍五入保留到小数点后一位。

3.建筑功能中缺失评价项目不予计分,且该类项目得分也计入公式4.0.1中的q项。

4.0.2 当竖向承重构件主要采用混凝土时,其所用预制构件的配比应按预制构件和连接混凝土的体积按4.0.2公式计算,并应符合下列规定:

1 对于剪力墙结构,当预制剪力墙板间的后浇截面尺寸满足图4.0.2要求时,该部分现浇混凝土可计入V1a,预制剪力墙板布置区域的水平现浇带(圈梁)的现浇混凝土也可计入V1a;

2 对于框架结构,当预制框架柱在梁柱节点区内连接时,梁柱节点区现浇混凝土可计入 V1a;当预制框架柱在柱体内连接时,当连接区长度不大于柱截面宽度与高度中较小值时,连接区现浇混凝土可计入 V1a。

Q1a = V1a/V × 100% (4.0.2)

式中:Q1a——竖向承重构件所用预制混凝土构件比例;

V1a——建筑物标高±0.000以上垂直承重构件组装计算中包含的预制混凝土与现浇混凝土体积总和;

V ——建筑标高±0.000以上竖向承重构件混凝土总体积。

4.0.3 楼面(屋面)结构所采用的预制构件的比例,应按照公式4.0.3按预制构件的覆盖面积计算,并应符合下列规定:

1 混凝土结构可采用组合楼板(屋面)结构、预制楼板(屋面)结构等结构形式;组合楼板(屋面)结构中,当预制底板宽度采用不大于400mm的整体缝尺寸时,该部分投影面积可计入A1b;

2 其他结构可采用组合楼板(屋面)、预制楼板(屋面)、木地板(屋面)等能实现施工现场无模板的形式。

Q1b = A1b/A × 100% (4.0.3)

式中:Q1b——楼面(屋面)结构采用预制构件的比例;

A1b——建筑标高±0.000以上各层预制楼板(屋面)水平投影面积之和;

A——建筑标高±0.000以上各层建筑面积之和。

4.0.4 外挡土墙采用非砌体墙的比例,应按外表面积按公式4.0.4计算:

Q2a =A2a/Awq×100% (4.0.4)

式中:Q2a——外挡土墙采用的非砖墙比例;

A2a——对于标高±0.000以上的建筑,各层外墙所用非砖墙外表面面积之和,不扣除门、窗和预留洞口的面积;

awq——建筑标高±0.000以上各层外挡土墙外表面积之和。计算时不需扣除门、窗、预留洞口的面积。

4.0.5 外保护墙采用墙体、保温、装饰一体化技术的比例,应按外表面积按公式4.0.5计算:

Q2b = A2b/Awq × 100% (4.0.5)

式中:Q2b——墙体与外保护墙采用的保温(隔热)装饰一体化墙体的应用配比;

A2b - ±0.000 高程以上的建筑,各层外保护墙为墙体外表面面积与保温(隔热)装饰一体化墙体面积之和,计算时不需扣除门窗及预留洞口面积。

awq——建筑标高±0.000以上各层外挡土墙外表面积之和。计算时不需扣除门、窗、预留洞口的面积。

4.0.6 用于内隔墙的非砌体墙的比例,应按其表面积按公式4.0.6计算:

Q2c=A2c/Anq×100% (4.0.6)

式中:Q2c——采用非砌体方法的内隔墙比例;

A2c——建筑标高±0.000以上各层内隔墙非砌体墙的表面积总和。计算时不需扣除门、窗及预留洞口的面积;

Anq——建筑标高±0.000以上各层隔墙表面面积之和。计算时不扣除门、窗、预留洞口的面积。

4.0.7 内隔墙采用墙体、管线、装饰一体化技术的占比,应按表面面积按公式4.0.7计算:

Q2d = A2d / Anq × 100% (4.0.7)

式中:Q2d——集墙体、管线、装饰于一体的内隔墙比例;

A2d - 建筑标高±0.000以上,各楼层内隔墙为墙体、管线、装饰一体化墙体表面面积之和,计算时无需扣除门、窗、预留洞口面积。

Anq——建筑标高±0.000以上各层隔墙表面面积之和。计算时不扣除门、窗、预留洞口面积。

4.0.8 干法施工地(地面)面层应用率,应按覆盖面积按公式4.0.8计算:

Q3a=A3a/A×100% (4.0.8)

式中:Q3a——干法施工楼面(地面)应用比例;

A3a——每层采用干法施工方法施工时,建筑标高±0.000以上的楼层(地面)水平投影面积之和。

A——建筑标高±0.000以上各层建筑面积之和。

4.0.9 整体厨房、卫生间的应用比例应按使用整体厨房、卫生间的数量与厨房、卫生间总数的比例计算。整体厨房、卫生间应符合下列规定:

1 一个厨房,如果采用干施工方法施工的墙体、吊顶和楼面的面积之和占其墙体、吊顶和楼面总面积的比例大于70%,并且所有橱柜和厨房设备均安装到位,就可以算是集成厨房。

2 浴室中,当采用干法施工的墙体、吊顶和楼面的面积之和占墙体、吊顶和楼面总面积的比例大于70%,且所有卫生洁具设备齐全时,可认为是集成浴室。

4.0.10 管道与结构分离的应用比例,应根据纳入计算的专业管道长度按公式4.0.10计算,并应符合下列规定:

1 管线计算涉及的专业应包括电气(强电、弱电、通信等)、给(排水)、供热等;

2 敷设在地面架空层、非承重墙体空腔、吊顶内的管道可视为与结构分离的管道,敷设在结构构件内部(不包括截面)或埋地在湿作业地面垫层内的管道应视为不与结构分离的管道;

3 管道计算范围宜为本楼层或单元公用管井以外的管道长度。

Q3b = (L1+L2+L3)/L×100% (4.0.10)

式中:Q3b—管道与结构物分离应用比;

L1——建筑物标高±0.000以上各楼层电气专业人员与结构隔开的管道长度;

L2——建筑物标高±0.000以上各楼层给(排水)专业人员的管道长度,用于将管道与结构分开;

L3——±0.000标高以上每层供热管道与建筑物分离的管道长度;

L——建筑标高±0.000以上各层参与计算的管线各类总长度。

5. 评估和评分

5.0.1 单体建筑竖向承重构件主要采用混凝土,且满足本标准3.0.3条全部要求,装配率不低于50%时,应评定为装配式建筑;单体建筑竖向承重构件主要采用金属材料、木材、非水泥基复合材料,且满足本标准3.0.3条全部要求,装配率不低于60%时,应评定为装配式建筑。

5.0.2 装配式建筑的评定结果应分为A级、AA级、AAA级,并应符合下列规定:

1装配率达到60%~75%时,评价为A级装配式建筑;

2装配率达到76%~90%时,评价为AA级装配式建筑;

3装配式建筑装配率达到91%以上,可评定为AAA级装配式建筑。

本标准术语解释

为了便于执行本标准条文时区别处理,对严格程度不同的措辞解释如下:

1)这意味着它非常严格,必须这样做:

正面词语用“必须”,负面词语用“严禁”;

2)表示严格,一般情况下应该这样做:

肯定性词语用“应该”,否定性词语用“不应该”或“一定不能”;

3)表示允许稍作选择,且在条件允许的情况下应首先这样做:

正面词用“宜”,负面词用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以做某事,用“可”。

准备说明

本标准编制过程中,起草组对装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、装配式木结构建筑进行了广泛的项目调研和技术交流,总结了近年来的实践经验,参考了国内外相关技术标准,开展了试评工作,完成了本标准征求意见稿。

为便于设计、施工、科研、学校等单位相关人员正确理解和执行本标准条文,《装配式建筑评价标准》编制组按章、节、条顺序对本标准条文进行了编纂,并就条文的目的、依据及执行中需要注意的事项进行了说明。但本条文说明不具有与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解、掌握标准条文的参考之用。

1. 一般规定

1.0.1《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的意见》《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》明确提出发展装配式建筑,装配式建筑进入快速发展阶段。为促进装配式建筑健康发展,亟待构建适合我国国情的装配式建筑评价体系,实施科学、统一、规范的评价。

本标准按照“立足当前实际、适度面向发展、简化评价操作”的原则,主要从建造方式、基本性能、使用功能等方面提出装配式建筑的评价方法和指标体系。评价内容和方法结合当前工程建设总体发展水平,兼顾各地区长远发展目标和自主创新空间,评价指标设置具有科学性、先进性、系统性、方向性和可操作性。

这一标准体现了现阶段装配式建筑发展的重点方向:(1)主体结构由使用预制部品、部件向结构整体装配转变;(2)装饰与主体结构一体化发展,鼓励装配式装饰方式;(3)部品、部件的标准化应用和产品集成。

1.0.2本标准适用于采用装配式建造的民用建筑评价,包括居住建筑和公共建筑。目前,我国装配式建筑的发展重点是居住建筑,但考虑到公共建筑总量大、标准化程度高,适合采用装配式建造,因此本标准的评价范围涵盖了所有民用建筑。

本标准同时规定,对于一些与民用建筑类似的单层、多层厂房等工业建筑,如精密加工厂、洁净车间等,在满足本标准评价原则的情况下,可参照执行。

1.0.4 符合国家法律、法规及相关标准是评价装配式建筑的前提条件。本标准主要评价装配式建筑的装配化程度和水平,涉及质量、安全、防灾等方面,同时还应符合我国现行相关工程建设标准的规定。

2. 术语

2.0.1 装配式建筑是指通过系统集成的方式,将预制部品、部件在现场组装,使建筑主要承重结构预制,围墙、隔墙不建造、全装修的系统工程。主要包括装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、装配式木结构建筑等。

2.0.4 集成厨房多指居住建筑内的厨房。本条强调厨房的“集成性”和“功能性”。集成厨房是装配式建筑装饰的重要组成部分,其设计应遵循标准化、系列化原则,符合干法施工要求,在生产加工阶段应完全组装。

2.0.5 集成卫生间充分考虑卫生间空间的多样组合或划分,包括具有多种器具的集成卫生间产品和仅有洗漱、沐浴或排便等单一功能模块的集成卫生间产品。集成卫生间是装配式建筑装饰装修的重要组成部分,其设计应遵循标准化、系列化原则,满足干式施工方法的要求,并在生产加工阶段实现完全组装。

3.基本规定

3.0.1 以单栋建筑作为装配式建筑装配率的计算与评价单位,主要是基于单栋建筑可以构成整个建筑施工活动的工作单元和产品,能够全面、系统地反映装配式建筑的特点,具有普遍性和可操作性。

3.0.2为保证装配式建筑评价工作质量与效果,有效发挥评价工作的指导作用,装配式建筑评价分为预评价和项目评价。预评价应在设计阶段开展,其主要目的是推动装配式建筑设计理念尽早融入项目实施。若预评价结果符合控制项要求,评价项目可结合预评价过程中发现的不足,通过调整优化设计方案,进一步提高装配化水平;若预评价结果不满足控制项要求,评价项目应调整修改设计方案,使其符合要求。评价项目应在工程竣工验收后进行评价,并将此评价结果作为项目的最终评价结果。

3.0.3 本条为评价装配式建筑的基本要求和必备条件。当评价项目满足本条全部要求时,应按装配式建筑评价。反之,若不满足其中一项要求,则该项目不应按装配式建筑评价。本条解释如下:

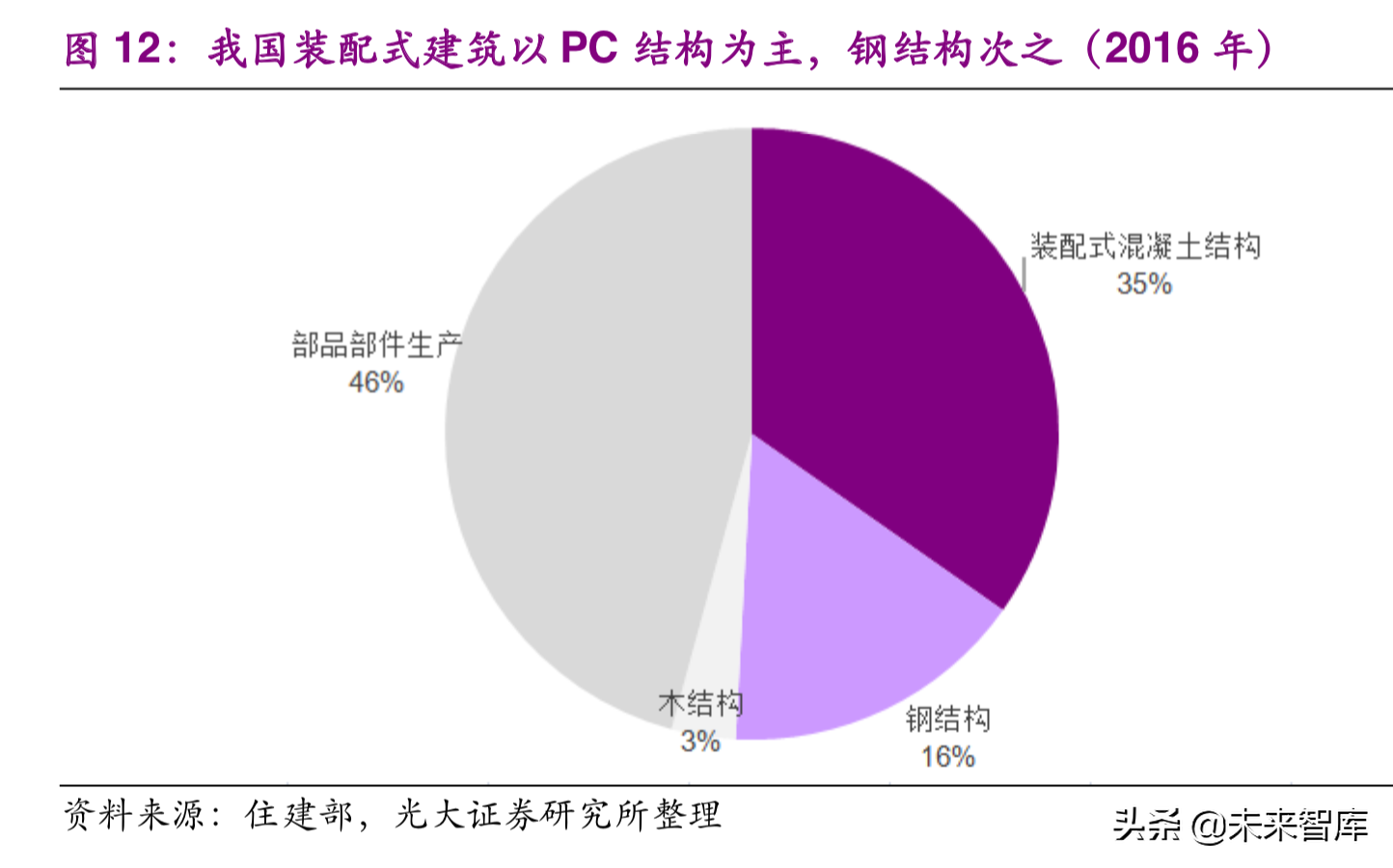

目前,我国装配式建筑主体结构应用发展的主要类型有:混凝土结构、钢结构、木结构、组合结构(包括钢-混凝土、钢-木和混凝土-木组合结构)等。其中,混凝土结构包括装配式整体混凝土结构和全装配式混凝土结构。在各结构类型中,混凝土构件又分为预制混凝土构件和现浇混凝土(独立结构构件与预制构件之间的水平或垂直连接段等)。

主体结构装配式的主要目的是:一是发挥预制部品、构件的高质量,提高建筑标准;二是发挥现场装配的高效率,提高建筑综合效益;三是通过预制部品、构件的装配式,推动建筑施工方式的变革。因此,本标准提出了“装配式建筑承重结构宜以预制部品、构件装配式为主”的要求,并针对不同的主体结构类型,按照竖向承重构件、楼面(屋面)构件给出了最小装配比规定。预制部品、构件装配比计算方法,应按本标准第4.0.2、4.0.3条给出的计算公式及说明执行。

应明确的是,竖向承重构件中预制件装配率的规定按以下原则分类:

1 各类预制钢筋混凝土结构、预制刚度混凝土结构、预制预应力混凝土结构等竖向承重构件所采用的预制部品及组件的比例,应符合本条第1款的要求;

2 钢结构、木结构、钢管(柱或墙)混凝土结构中竖向受力构件中预制构件的装配比例应符合本条第2款的要求;组合结构(钢-混凝土、钢-木、混凝土-木组合结构)混凝土部分现浇时,竖向受力构件中预制构件的装配比例应符合本条第2款的要求。

应该注意的是,在主要的国家和本地标准中包括的预制结构的类型不够丰富,例如,在钢筋的框架剪切墙结构中装配式钢结构建筑技术标准,剪切壁需要“在钢制复合材料结构中”。为了满足开发需求,URE将继续出现,以“基于现有的标准为导向开发,并简化评估操作”,作为编译的基本原则之一随着该标准的“设计阶段初步评估”的相关内容。

4新建筑物的应用对于改善建筑物的质量和逐渐促进新建筑物的质量是重要的 - 男性化的墙壁包括由各种中等和大型面板,窗帘墙,木材和复合材料等制成的,符合工厂生产的要求,现场安装和“干燥方法”的构造,其申请率是基于4.0.4和4.0的标准。

该标准对外部固定壁和内部分区壁的最低申请比为80%和50%,首先要考虑到各种民间建筑的功能要求,以及在预制建筑项目的实践中的成熟经验。

6建造建筑物的完整装饰是建筑标准的改进之一。建筑物需要根据承租人的要求确定,应在建筑物的公共区域等非租赁零件中实施完整的装饰,并应对实施“二级装饰”的方法,范围,内容等进行明确的法规。