快科技5月9日传来消息,据悉,西湖大学的科研人员近期实现了一项重大进展,他们首次将冰刻技术巧妙地应用于活体水熊虫的表面,实现了精确的微纳加工。这一突破性成果为活体生物传感器的研发和极端环境研究提供了全新的解决方案。

据悉,这项技术的核心在于以“冰”取代了传统光刻工艺中常用的“光刻胶”。与常规技术不同,电子束能够在冰层上直接刻画出所需的图案,省去了依赖化学试剂清洗以形成模具的步骤,因此成功规避了传统光刻过程中洗胶可能引发的污染问题。

研究人员所采用的“冰”材料不仅包含了日常生活中常见的冰,还涉有机分子在低温条件下凝结而成的固态物质,这一创新为冰刻技术在生物体上的应用开辟了新的途径。

研究团队选取了体长不到1毫米的水熊虫作为实验样本,这种极其微小的生物,只有在显微镜下放大100倍后,其体积才勉强与人类指甲盖相仿。

水熊虫具备的非凡生理机能,使其成为了科研领域中的理想实验对象;它能够在极端的低温如-273℃以及高温如151℃的环境中存活下来,并且对脱水、强烈辐射、高压以及有毒环境展现出了非凡的耐受力。

在实验阶段,科研人员先将水熊虫诱导至休眠模式,在这个阶段,它们的生理活动几乎完全停滞,这样的水熊虫展现出更强大的耐受能力,因而更适合接受电子束的精细加工。

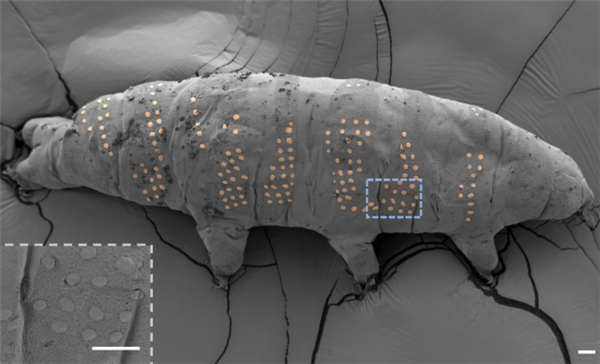

之后,该研究小组对处于隐生状态的水熊虫表面施加了一种特制的纳米有机冰膜,并运用电子束曝光技术,成功地将特定区域的纳米冰膜转化成了在常温下能够保持稳定的固态图案。

研究团队指出,该技术的应用潜力巨大。未来有望在蜜蜂的复眼上精细刻画纳米尺度光栅,从而探究其感知紫外线的原理;亦或是在珊瑚虫的触手上刻画环境监测传感器,以实现对海洋酸化状况的实时跟踪。这一成就标志着微纳米加工技术从无机材料向生物体应用的重大突破,为生物电子融合型器件的研发开辟了新的技术途径。