2024年财报出炉后,"格力掉队"的声音又开始甚嚣尘上。

去年,格力营收同比下滑了7.31%,这是近四年以来首次出现营收下滑的情况。与“御三家”进行横向对比,美的营收是格力的两倍还多,海尔营收比格力高出近千亿元,并且美的和海尔都保持着正增长。格力与它们的差距变得愈发明显了。

资本市场的态度更为残酷,格力的市盈率大幅落后于美的与海尔。实际上,格力的利润规模和美的不相上下,二者都处于“300亿元+”的级别,然而美的的市值,却超出格力两倍有余。这表明,投资者是以真金白银进行投票,以此表达对格力的态度 。

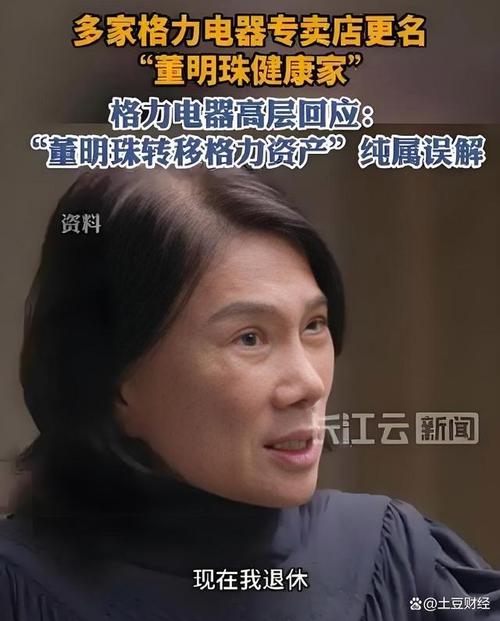

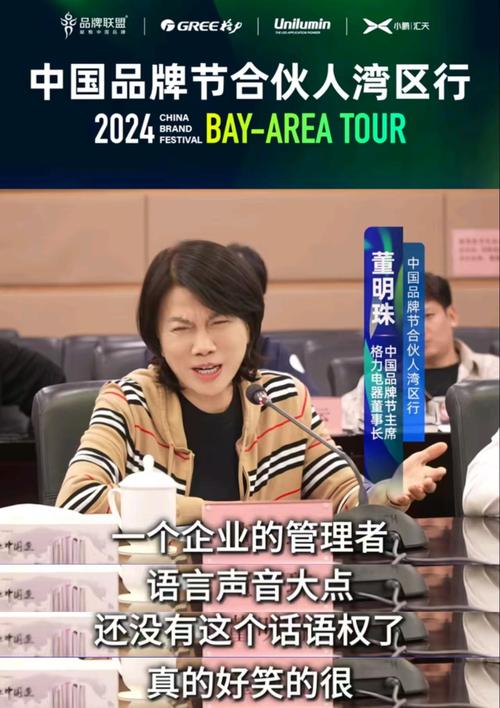

董明珠在股东大会上发表了争议言论,这把格力推向了舆论的风口浪尖,她关于电动汽车安全的表述,被自家黑历史“打脸”,其“绝不用一个海归派”的言论掀起了轩然大波,遭到多方批评。

董明珠发表了存在争议的言论,这背后折射出格力当前处于掉队的困境,除了大环境以及行业方面的因素之外,或许还有更深层次的原因。

格力掉队

去年,格力实现营收1900.38亿元,营收同比下滑了7.31%。这是近四年来首次出现营收下滑的情况,上一次营收下滑还是在2020年,也就是新冠刚出现的时候。

另外,从格力电器去年各季度营收表现来讲,第一季度收入同比增长了2.53%,而第二季度到第四季度收入都同比出现下滑,其中第二季度下滑幅度为0.63%,第三季度下滑幅度为15.87%,第四季度下滑幅度为13.38% 。

从分业务来看,消费电器板块在2024年的营收为1485.6亿元,该板块占总营收的比重为78.54%,其营收同比下滑了4.29%;工业制品及绿色能源收入为172.46亿元,同比增加了0.8%;智能装备收入为4.24亿元,同比减少了36.68%;“其他主营”收入为34.85亿元,同比增长了122.29%;“其他业务”收入为194.48亿元,同比减少了33.88%。

能够看到,“消费电器”收入下滑是致使格力电器总营收下滑的主要原因之一,“其他业务”收入下滑也是致使格力电器总营收下滑的主要原因之一 。对于“消费电器”业务,格力电器未对营收下降的原因作出解释,仅表明“在以旧换新及财政补贴政策的带动下,四季度白电内销出货量环比有显著提升。”

横向对比,格力的营收规模在格力、美的、海尔这御三家中明显落后。美的营收超过4000亿元,为格力的两倍多。海尔营收比格力高近千亿元。另外,美的和海尔在营收规模如此巨大的情况下,仍实现了正增长。

格力为何会如此呢?资深分析师丁少将总结出了几点原因。从大环境来看,大家手头资金紧张,消费热情低落。就公司内部而言,多元化战略尚未取得显著成效,空调主业还遭到美的、小米等对手的不断挤压。并且渠道改革正处于投入阶段,暂时无法为销售提供明显助力。在这几重压力之下,营收出现下滑也就不足为奇了。

不过,格力也有亮点,其利润率相当可观。在2024年,格力归母净利润为321.85亿元,与美的相近,比海尔高很多。需要注意的是,海尔和美的的营收规模比格力大得多。从净利率方面看,格力为17%,美的为9.47%,海尔为6.55%,格力处于绝对领先地位。

为什么会出现这种情况呢?一方面,格力在降低成本方面投入了大量精力。其总成本是1548.68亿元,与去年同期相比下降了9.31%。尽管格力的营业收入有所下滑,但其营业总成本下降幅度更大。销售费用直接削减了43%,从171.3亿元降至97.53亿元。在这背后,一方面是数字化变革带来了精准营销,节省了渠道成本,另一方面是格力主动削减低效营销投入的决心。

更关键的,是战略选择的差异。

美的与海尔已将业务延伸至机器人、汽车等领域,可称作科技巨头;格力实则仍高度依赖空调业务。2024年中报表明,空调收入占比将近八成,这与海尔21.4%的空调占比形成强烈反差。简单讲,格力是坚守着成熟且利润稳定的空调业务,在多元化方面相对保守。

不过,是像美的和海尔那样选择多元化,然而肯定要承受某些板块短期亏损,还是像格力这样多元化相对保守,聚焦空调继续盈利好呢?实际上并没有一个绝对的答案,只是资本市场已经用真金白银表明了态度 。

截至4月28日,格力市盈率为7.8倍,海尔市盈率为12.5倍,美的市盈率为14.6倍;从市值方面来看,美的市值为5612亿元,格力市值为2607亿元,美的市值是格力市值的两倍多;海尔市值为2342亿元,海尔归母净利润只有格力归母净利润的一半多,不过海尔市值却快赶上格力市值了。

如果说营收规模出现掉队的情况,还能够用利润率高来解释过去。那么,市值和估值水平落后了这么多,这意味着市场普遍持有这样的看法,即格力在发展势头方面,可能已经掉队了,在未来潜力方面,也可能已经掉队了。

酝酿人事巨变

“掉队争议”的质疑声在上空盘旋,此时,格力电器正在酝酿一场巨变。

4月22日晚间,格力电器发布公告,公司董事达成一致意见,同意选举董明珠担任新一届董事会董事长,其任期与该届董事会相同。当日下午,格力电器召开2025年第一次临时股东大会,四项议案获得通过,其中包括董事会换届选举。股东大会结束后,新一届董事会对选举董事长和聘任经营管理人员等议案进行了审议并通过。

其中,有一个管理位置发生了变动,这一变动格外引起市场的关注,具体情况是,董明珠不再继续兼任总裁职务。

要知道,董明珠于2001年4月开始执掌格力总裁之位,她在这个位置上一干就是24年。在这长达四分之一个世纪的时间里,她带领格力实现了从区域品牌到全球知名家电巨头的成长转变,创造了数不清的商业传奇。如今,董明珠即将年满71岁,尽管她多次公开表明自己不急于“交棒”,然而市场对于格力接班人的猜测却从未停止过。

此次总裁职位发生了更迭,这无疑使得外界对格力未来“交棒”的走向,充满了遐想。

接过总裁“接力棒”的是48岁的张伟,不少人可能对这个名字感到陌生,然而在格力内部,他早就是一位身经百战的“老将”了。他于1999年加入格力,曾在管路分厂、物资供应部工作,还在外协外购质量管理部、企业管理部历练过,并且曾在格力集团担任副总裁 。2019年,他代表格力集团进入格力电器董事会,到如今,他正式掌舵总裁之位。

回顾格力的“接班人”之路,并非一帆风顺。

2017年,格力增设执行总裁职位,该职位由被看作董明珠“左膀右臂”的黄辉担任,那时外界普遍觉得这是交接班的预兆。可是,四年后黄辉忽然离职,致使这场接班计划突然停止。从那以后,格力电器不再设置执行总裁这一职位。

格力新一届董事会有变动,其中总裁发生了改变,另外,董事会中有两位“少壮派”也很引人关注,他们分别是舒立志和钟成堡。

舒立志55岁,曾是国家审计署武汉特派办处长,加入格力后,先担任副总裁,后进入董事会。钟成堡比舒立志年轻,2008年从哈尔滨工业大学毕业后加入格力电器,先后担任技术员、技术研究组组长、研究所所长、研究院院长等职位,目前是格力电器总工程师、总裁助理 。

在4月22日的股东大会上谈到人才培养,董明珠表示,公司不会依据年龄和资历去衡量人才的能力,她还说,哪怕今年90岁,只要能干就可以被公司任用,今年20岁,要是优秀同样可以被公司任用,她强调,关键在于思想和精神要保持年轻化 。

近年来格力电器首次出现营收下滑,陷入“掉队争议”的业绩数据。人事方面董明珠释放半交棒信号,少壮派开始崛起。这些情况可能都意味着,未来一段时间格力电器不会平静,甚至一场巨变即将来临。

争议言论

最近,董明珠让自己陷入了舆论的风暴眼,同时,她还让格力也陷入了舆论的风暴眼,在此期间,她释出了“半交棒”猜想信号 。

4月22日,格力电器召开临时股东大会,会上董明珠说了两句话,一句是关于电动汽车安全的,另一句是关于用人标准的,这两句话迅速在网上引起轩然大波。

先说电动汽车安全这件事,董明珠为证明格力的实力,直接点名小米,说小米汽车烧死人,大家应该都看到了,而格力汽车在北京“大1路”跑了十几年,却从没有发生过火灾事故,还称这就是实力,这就是技术。

这话一说出来,很多人都在等着看小米会有怎样的反应,然而最终最先让董明珠难堪的,却是格力自身过去不光彩的历史 。

有媒体找出2023年1月30日三亚消防发布的通报,那时集中停放等待法拍的“格力钛”新能源客车发生起火,80辆客车中有67辆被烧毁,网友们纷纷调侃,没在北京燃烧,而是在海南燃烧了,这样的场景,实在有些难堪。

董明珠“绝不用一个海归派”的言论,直接引发了一场舆论地震,这与电动汽车安全言论只是被吐槽不同。她给出的理由是“海归派里面有间谍,我不知道谁是、谁不是”,所以干脆保守选择在国内高校培养人才。这种给整个群体贴标签的做法,瞬间点燃了舆论的火药桶。

《新京报》明确表示这言论“背离常识”,称其与明星企业掌门人的格局不相匹配 ,《经济观察报》指出董明珠的“间谍论”令人恐惧 ,还表明这是企业发展存在困境与焦虑的一种体现 。

知名媒体人胡锡进的评价非常犀利,直接要求董明珠道歉 ,他明确表示 ,董明珠身为公众人物 ,说话应当谨慎 ,不能将 “快人快语 ”当作挡箭牌 ,这一言论不但损害了海归群体的声誉 ,还可能违反《劳动法》中的平等就业权 ,甚至与国家的人才政策相悖 。

董明珠关于“海归”的这番言论引发了很大争议,这背后所反映出的,实际上是格力对科技持有保守态度。

在当今全球化的大环境下,海归人才的价值愈发重要。智联招聘的数据表明,2024年海归求职者中,78%拥有硕士以上学历,且大多集中于人工智能、新能源等战略新兴领域。这些人不仅具备国际化视野,还带有先进的技术理念以及跨文化交流能力,能够给企业带来全新的思维与技术。

看看华为,华为在欧洲建立了16个研究所,华为通过吸纳海归人才整合全球的技术资源。相比之下,格力在董明珠这种用人态度下,格力在跨境技术合作、国际标准制定这些方面难免会落后一步,格力国际化的步伐也会被拖累。

再看各地的人才政策,深圳实施了“孔雀计划”,上海实施了“浦江人才计划”,这些都在大力吸引海外人才。格力这样做后,在人才竞争中很可能会处于不利地位,以后想要吸引优秀的海归人才,恐怕会变得极其困难。

其实,格力这几年在研发上没少砸钱。

2024年财报显示,它拥有全球最大的空调研发中心,设有16个研究院,152个研究所,1411个实验室,获得的各种奖项众多,专利申请超过12万件。然而,令人尴尬的是,除空调外,这些研发投入对业绩的贡献并不显著,多元化转型也未取得明显成果。

这就使得人们不得不产生怀疑,格力在人才战略方面表现出保守的态势,这种保守的态势是否正在逐渐阻碍其发展 ?

2024年财报公布之后,营收规模出现落后情况,在资本市场上也处于劣势,这可能致使对格力和董明珠的质疑声,变得越来越大 。