钢结构建筑指的是用型钢和钢构件在现场通过焊接、铆钉或螺栓等方式连接而构成建筑主体结构,并且以各种轻质建材当作围护体系的建筑。现代木结构建筑,其木材先在工厂进行现代工艺处理,包括防腐、防火、防蛀以及提高强度等,之后制作成规格材、木基板材、工程木等木构件制品。接着用金属连接件在现场进行连接组合,从而构成建筑主体结构。并且以木材或者各种轻质建材作为围护体系。积极稳妥地推广钢结构建筑公路钢结构及木结构设计规范,在具备相应条件的地方倡导发展现代木结构建筑,这对于节约资源能源有着重要意义,对于减少污染和碳排放有着重要意义,对于提高建筑抗震性能有着重要意义,对于促进建筑产业现代化和林产业发展有着重要意义,对于化解钢铁过剩产能也有着重要意义。

一、积极稳妥推广钢结构建筑

(一)钢结构建筑具备的优势

节材且环保。相较于钢筋混凝土结构,钢结构柱的截面较小,墙体厚度得以减薄,能使使用面积增加 5%~8%,进而提高土地利用率。钢结构建筑及其部品能够在工厂进行制作,然后在现场进行装配,现场的湿作业较少,施工噪声也不大,污染物和碳排放较低,这对城市的环境治理和环保有益,还能有效减少建筑垃圾的排放。

钢结构建筑作为工厂化生产、现场装配施工的系统集成建筑,其建设速度快。它施工周期短,能让投资回报较早实现,资金利用率也较高,并且能有效提高工程质量和管理水平。

钢材强度和延性良好,抗震性能较好。在地震作用下公路钢结构及木结构设计规范,钢结构既能减弱破坏能量,又具有抵抗强震的变形能力。钢结构建筑自重较轻,与钢筋混凝土结构相比,其自重比例是 1∶3,全部重力荷载比例约为 1∶2。尤其采用高强螺栓连接的钢结构,能够有效抵御风雪和地震等自然灾害。

材料能够回收并循环利用。钢结构可以达成将钢藏于建筑之中以及进行资源储备的目的。钢结构建筑的型材回收率比钢筋混凝土的材料回收率高 30%至 50%,并且这种回收方式简单易行。研究数据表明,桥梁钢结构的废钢回收率能达到 98%以上,公共建筑和住宅的废钢回收率在 90%至 95%。

推动传统产业转型升级。推广钢结构建筑,能够带动配套的绿色建筑产业链企业发展,促使产业结构持续优化。在拉动钢铁市场消费的过程中,推动建筑板材、门窗、建材、部品等产业进行转型升级,以实现产业链企业之间的紧密协作和共同发展。

培育新的产业工人队伍。推广钢结构建筑,其构配件在工厂里进行加工和生产。把原本在现场作业的劳务人员,通过岗位技能培训,使其成为有一技之长的产业工人。这样能满足新一代农民工进城后的就业需求,有利于解决社会就业问题,对促进社会稳定有帮助。

在房屋建筑等领域推广钢结构,能够有效化解钢铁过剩产能,这对化解钢铁产能过剩矛盾以及实现市场有效消费会产生重要影响。在房屋建筑领域推广钢结构可以化解钢铁过剩产能,在公路领域推广钢结构可以化解钢铁过剩产能,在铁路领域推广钢结构可以化解钢铁过剩产能,在城市市政桥梁领域推广钢结构可以化解钢铁过剩产能。

(二)积极稳妥推广钢结构建筑的具体举措

在相关建筑类型里大力推广钢结构。公共建筑大力推广钢结构建筑。积极推动钢结构住宅的发展,推进轻钢结构农房的建设。单层、多层大跨度工业厂房采用钢结构,工矿企业临建生产办公用房采用钢结构,建筑工地临建房屋采用钢结构。在公路、铁路、城市市政桥梁及附属工程中积极推广钢结构。抗震设防等级在 7 度以上的城镇通信设施工程可优先选用钢结构建筑。

提高钢结构建筑的系统集成能力。提升钢结构建筑的整体系统设计水平。解决节能门窗、整体卫浴、整体厨房以及水电、装饰等专业与结构配套时,存在不能满足施工工艺要求、效率较低等问题。进而提升钢结构建筑的功能和舒适度,以满足居住生活的需要以及个性化的需求。

钢结构企业需与墙材企业展开技术合作,以解决钢结构围护板材系统的应用问题。共同攻克钢结构建筑板材应用在标准化、通用化等方面的难题,依据楼层板、外墙板、内墙板各自不同的技术指标和耐久性能,构建起成熟的装配化墙板体系,进而提升房屋工程的整体装配化水平。

制修订钢结构的技术标准规范。目前钢结构应用的情况表明,钢结构建筑需要对技术标准进行完善。例如,要制定钢结构住宅的技术规程,制定金属墙、屋面的检验验收标准,制定新型节能墙体板料的应用标准和技术规范等。

降低钢结构建筑的建造成本。目前成本是钢结构住宅推广的瓶颈,像异型结构柱构件的生产以及加工制作费用较高;新型装配式墙体板材的市场价格偏高;结构防火防腐处理的投入也较大等。必须借助技术创新以及推进标准化模数化等方式来提高钢结构建筑的经济性、材料的实用性和建筑的舒适性。

二、倡导发展现代木结构建筑

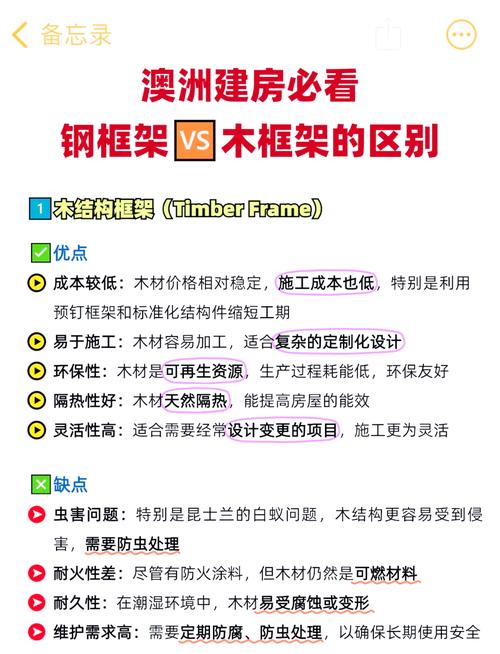

(一)木结构建筑具备的优势

木材是大地生长的可再生资源,可循环利用且自然降解。它能有效节约资源和能源,木结构的节能效果良好,能有效降低建筑物运行的能耗,比如 150 毫米厚的木结构墙体的保温能力相当于 610 毫米厚的砖墙。

现代木结构能够提高原木的利用率以及结构的物理力学性能,可用于建造多层和大跨度建筑,从而提供更好的居住环境。它重量轻且柔韧性好,结构安全冗余度高,能够有效降低、吸收并消耗地震荷载,所以结构抗震性能良好。

木材是国际公认的绿色建材,其在生长过程中能大量固碳,平均 1 吨木材可吸收 1.9 吨二氧化碳。木结构建筑通过构件工厂化生产、现场装配的方式修建,这样能降低建造能耗,还能减少现场施工产生的噪声和粉尘,同时也可降低温室气体和污染物排放,避免环境污染。建筑物拆除之后,木材能够被重复利用,也能够被循环利用,并且还可以自然降解,这样一来,对环境的影响就能降到最低程度。

木结构建筑中大量构件能在工厂生产制作,随后在现场进行装配。这样一来,施工周期就短,操作较为简单,质量也能得到控制,人工成本还低。并且施工现场受气候变化影响较小,四季都可施工,所以施工进度很快,有利于提升建设效率。

科学管理森林和合理使用木材有利于促进林产业发展。发展现代木结构建筑能有效推动林产业快速发展。中国是世界木材工业大国,然而存在产品档次低、附加值低的问题,这严重影响了中国林产品竞争力。发展木结构建筑可带动木结构相关产业转型升级,生产出更多符合木结构发展需要的产品,从而使速生材达到高效利用并拓宽其应用领域。

(二)木结构建筑已具有良好的发展基础

木结构建筑在北美等一些国家以及欧洲被普遍运用。美国和加拿大的木结构应用很广泛,其 80%以上的住宅房屋是木结构建筑。北欧国家的木结构应用也很广泛,80%以上的住宅房屋为木结构建筑。日本住宅中木结构建筑的占比接近一半。北美及一些欧洲国家现今已普遍准许建造 6 至 7 层的木结构建筑。在奥地利,建造了 8 层的公寓建筑;在瑞典,也建造了 8 层的公寓建筑;英国建造了 14 层的办公楼;加拿大正在建造 18 层的木结构建筑。现代胶合木建筑结构在欧美被广泛运用于学校等大跨度大空间的商业建筑,以及体育馆、展览馆等大跨度大空间的公共建筑。

我国第八次全国森林资源清查数据显示(2009 ~ 2013 年),我国森林面积为 2.08 亿公顷,森林覆盖率是 21.63%。其中人工林 0.6 亿公顷,在世界上居首位。全国森林蓄积量达到 151.37 亿立方米。2002 年开始实施速生丰产林工程,每年能够提供 1.4 亿立方米的木材。2013 年进口木材的总量为 6900 万立方米,国外木材的供应量较为稳定。我国在木材产业方面,是生产、加工和贸易的大国,其中人造板、木地板等主要林产品的产量在世界上居于首位。国产木材资源以及进口木材的渠道能够满足未来木结构发展所需要的基本需求。并且,我国还拥有大量丰富的可以用作结构用材的竹材资源。

近年来,我国制定并完善了一系列标准规范,其中包括《木结构设计规范》和《木结构工程施工质量验收规范》等。目前,已启动《多高层木结构建筑技术标准》的编制工作,这些标准规范的不断更新和完善,逐步形成了较完整的技术标准体系,为木结构建筑的发展奠定了基础。

成功建设了一批木结构建筑试点工程。目前已开展了多项研究,包括木结构典型构件耐火极限验证试验研究、木结构建筑节能性能和环境影响研究、木结构建筑耐久性研究等。这些研究取得了较为丰富的成果,为发展木结构建筑技术提供了科学依据。我国建造了多种形式的木结构建筑示范工程。其中有上海的重木结构办公楼。还有汶川地震灾后重建项目。以及天津的 4 层木结构建筑酒店式公寓。另外还有上海的木—混凝土保障房项目等。

(三)倡导发展现代木结构建筑的措施

推动重点地区与重点类型的木结构建筑进步。其一,编制木结构建筑的中长久期发展规划纲要,把发展木结构建筑的目标、关键任务以及举措明确出来。其二,于地震频发区域以及以木结构建筑为特色的地域、旅游度假区域着重推广木结构建筑。其三,主动在经济发达地区的农村自建住宅、新农村居民点建设过程中着重推动木结构农房的建设。六是在竹材资源丰富的地区,推广并发展竹或竹—木结构建筑。

推进多层建筑采用特定混合结构建筑形式,即底部为钢或钢筋混凝土结构,上部为木结构;推进高层钢筋混凝土结构或钢结构中使用木质非承重内隔墙和外填充墙;推进绿色木质建材结构部品单元化、模块化应用;研究混合结构中木、钢、混凝土不同结构材性的优势互补效能。

加大配套能力的建设。鼓励木结构构件加工企业以及辅配件生产企业进行专业化和精细化的发展,以促使生产能力得以提升,并且实现与木结构建筑技术推广之间的良性互动。构建木结构原材料、产品部品的认证机构以及检测机构,设立木结构建筑材料、部品的认证体系。增强对进口木材产品部品的检测制度,从而对企业和消费者的权益进行保护。

4.开展现代木结构技术教育和培训及宣传推广工作。选择部分高等院校,开设有关木结构的专业课程,让更多人了解木结构的应用及其优势;选择部分高等技术培训学校,开设有关木结构的选修课程,让更多人了解木结构的应用及其优势;选择部分高等院校和高等技术培训学校,开设有关木结构的讲座,让更多人了解木结构的应用及其优势。

韩爱兴 侯文峻 厉 超 胡育科