故宫排水系统

古建一课 02

——中国古建筑怎么排水?

完善的排水系统?

屋顶的设计?地面与台基?墙体?

我国古人在古建排水系统方面有着诸多巧妙的构思。一些排水的理念、方法以及排水系统,历经千百年之久,依然能够给后世带来益处。中国迄今所知最早且最为完备的城市排水系统,出现在距今约 4600 年的新石器时代晚期。这组排水系统是出土于河南淮阳平粮台龙山时代城址的陶质地下排水管道。这些管道节节套扣,且管道两端有着明显高差,它们与排水沟有序相连,其排水设施的完备令人惊叹。

陶质地下排水管道

现代房屋具备科学的防水防潮技术。古时候的房屋大多为木结构建筑,在潮湿空气中容易腐烂。古人处于没有现代科技的状况下,他们究竟是怎样进行防水防潮的呢?

/ 完善的排水系统

排水是建筑建造需考虑的重要问题。古代选城址时有诸多讲究,要对城市的水系渠道进行合理安排,让雨水和污水能迅速排注入大河,还要满足特殊天气的泄洪需求。对于建筑来说,合理的排水系统能防止房屋因水堆积而受损,可减少损坏,延长建筑寿命。沟渠排水是古代大型建筑(群)主要的排水方式。

秦咸阳宫殿考古发掘表明,建筑群的地面具备系统的排水工程设施。地面的雨水以及生活污水都集中流入了类似现今砂井的排水池,这个排水池长 3.2 米、宽 2.7 米、深 0.7 米。排水池的底部用草泥土进行涂抹,以防止渗水。在水池下方有漏斗,能够把积水泄入圆形的陶制下水管。各路水管都有一定的坡度,这样能使污水迅速流入干渠。

咸阳宫遗址出土的地漏及排水管

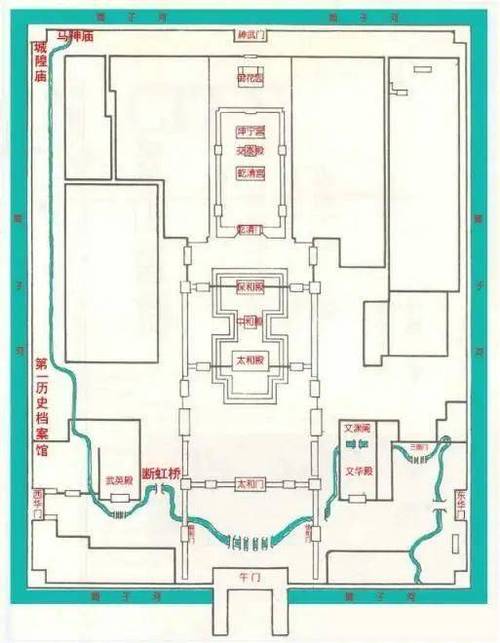

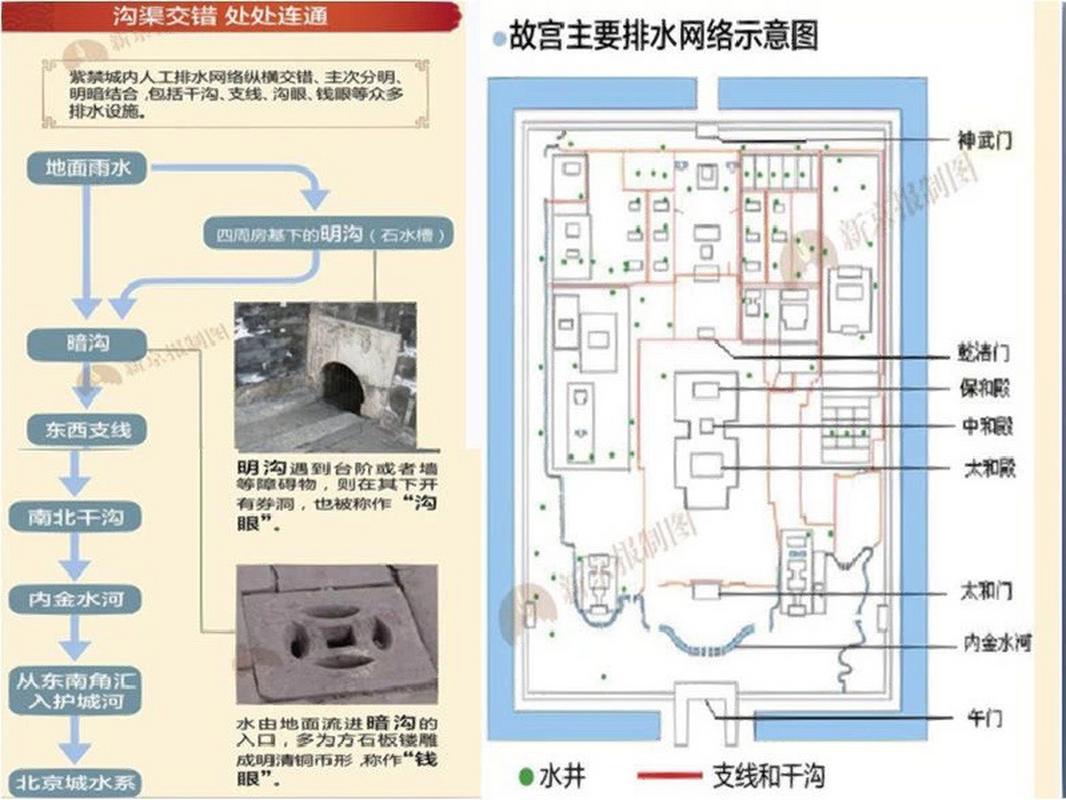

北京故宫为例,每一座宫殿院内都对排水问题进行了考虑,都设置了排水支沟。宫城墙下设有集水干沟。北部的雨水会汇集到神武门内的干沟,接着流入西边的护城河。南部的雨水分别流入金水河,之后流向东南角的护城河。宫城的全部沟道都具备适宜的排水坡度,从而让 70 公顷的故宫没有积水的忧患,保障了全宫地坪的干爽。

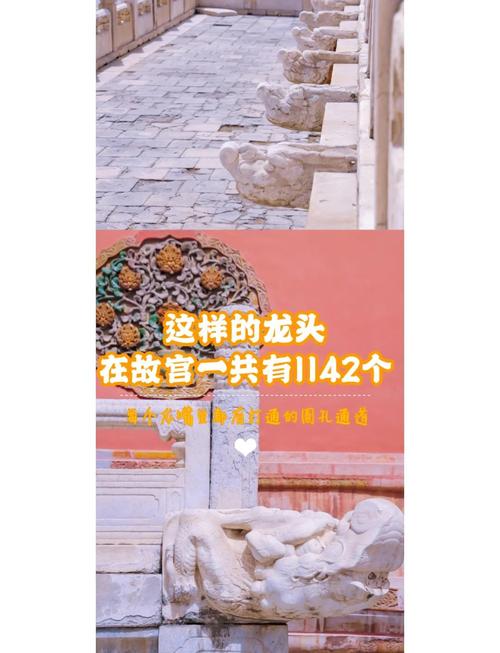

故宫地面上有许多孔洞,其形状像铜钱,被形象地称作“钱眼”。这些“钱眼”实际上是排水系统的进水口,屋顶排出的水流会通过它们进入排水沟渠。

完善的排水系统

如果建筑附近没有水系,那么沟渠引导的积水会流向何处呢?可以通过另外设计一套排水系统,让积水通过地面进水口流入地下竖井。这些竖井并非互相孤立,而是互相串联的。雨水经由竖井进入涵洞,利用青砖良好的渗水性能与地下水系统进行沟通,以此来达到排水的目的。

// 屋顶的设计

屋顶是建筑顶部的承重和围护构件,同时也是能起到遮挡作用的建筑构件。在我国传统古建筑中,最初是利用屋顶来挡雨的。它有着高屋脊和大坡度,两边的坡度能使雨水落下。靠近屋脊两侧的坡度超过 60°,而檐部的坡度不足 30°。通过利用陡坡让雨水急速流下,再借助惯性将雨水冲出檐外。

常见的中国传统建筑屋顶

为了排水顺畅,出现了许多瓦片搭接的方式。横排相邻的瓦,一片是俯着的,一片是仰着的,这种方式被称作阴阳瓦或者合瓦屋顶。其中上面的瓦称为盖瓦,下面的瓦称为底瓦,上下搭接的底瓦形成了瓦沟。雨水从盖瓦流到瓦沟,接着经瓦沟排出屋面。各种屋面瓦片的搭接方式,都是为了能更迅速地将雨水排出。

屋顶的建筑材料除了在结构上下功夫外,还考虑了排水的需要,这就应用了瓦。早期的瓦吸水性强,不利于雨水外排,还容易造成渗漏。后来瓦的品质提升,吸水率降到 3%,与瓷器相当。“改进版”的瓦钢结构坡屋面挑檐排水沟,辅以金属、琉璃和锡等材料钢结构坡屋面挑檐排水沟,让古代建筑的屋顶成为“排水能手”。

瓦屋面

古建筑除使用瓦片外,还会使用一些防水材料来增强屋面整体防水效果。其中,灰背、泥背、护板灰等材料,是由石灰、麻刀(植物纤维)、青灰(含杂质的石墨)等材质混合而成的浆料。其使用方式类似于现代的水泥砂浆,将其涂抹在屋顶的接缝处或节点位置,固化后便能形成坚硬的防水涂层。

/// 地面与台基

那些水流从屋顶排出后,会流向何处呢?为避免雨水在地面堆积,中国古建筑常采用抬高台基的方式。从偃师二里头商代宫殿的考古发掘来看,已经有高出地面 1 米那么多的台基了。高台基能够让建筑远离地下水位,使地面较为干爽,还有利于接纳阳光和通风,是防止地面潮湿的一种简单且有效的措施,这种做法被历代沿用,成为我国古代建筑的重要特点之一。

古建筑台基

同时为减少雨水对台基或墙根的侵蚀,早在陕西岐山台陈的西周遗址,就采用了铺卵石作为散水的做法。到了战国时代,会在台基或外墙根四周,用砖、卵石、三合土等材料,做成有一定坡度且向外排水的斜面。三合土地面是古代广泛应用的一种较为经济的防潮地面。铺筑三合土地面时,掺加适量的盐卤能够增加地面的密实度,能够防止地面出现开裂的情况,并且有利于对地面进行隔潮。

砖地面曾是古代最主要的地面做法。为了增强防潮效果,讲究的铺地砖面层下部会设置防潮垫层。在秦咸阳宫殿曾发掘出一种地面,其在印纹方砖面层之下垫有红烧土瓦砾层。之后大多使用砂垫层,砂垫层的厚度有时为 7 - 8 厘米,有时则为 40 多厘米。明清北京故宫内存在一种做法,即有“架空金砖”。这种做法是在砖的下面设置空气层,用桐油和白面将砖缝挤紧,然后在表面再涂抹一道桐油。这样做使得防潮性能相当良好。

故宫金砖地面

//// 墙体

先秦以前,墙体大多采用防水性能不佳的版筑墙和土坯墙。墙的下半部分容易受到雨水和地下水的侵蚀。适当增加墙的厚度,对防水是有好处的。秦都咸阳一号宫殿的发掘报告表明,当时的壁面做法如下:首先在土坯墙上涂抹一层掺有黍(或粟)的泥层,也就是瑾,其厚度为 3 - 4 厘米;接着用麦糠拌细泥将其抹平,厚度为 1 - 2 厘米;最后用白色石灰质材料进行粉刷。这样的做法显然增加了墙面的防水性能。

古人知晓挑檐能够护墙,在我国木构架建筑中,出檐深远一直是其一大特点。盘龙城的商代宫殿遗址那时就已经有了回廊和腰檐。广州出土的汉明器证明,当时已经存在硬山挑檐以及排山沟滴。明清建筑里的拔檐砖和博风等墙顶构造,也可以被看作是一种护墙的措施。西南多雨地区,民居的土坯墙有“披蓑衣”的做法。就是在墙内每隔一定水平距离,会夹有茅草来披护墙面,并且还会砌加瓦片滴水线。

古建筑墙体

从古代的这些排水理念和方法里去寻找古人智慧排水所留下的印迹,能够为我们如今完善城市排水系统提供借鉴。