积极推广超低能耗建筑,到 2025 年,要努力使累计推广的超低能耗建筑规模达到 500 万平方米。这一数据出自《北京市碳达峰实施方案》。在北京市每年开复工 2 亿平方米的建筑市场中,这一规模似乎并不是很大。这 500 万平方米的增量市场将焦点集中在超低能耗建筑上。其规模效应已经开始显现。作为此类建筑最重要的材料的钢结构,其产业发展迎来了新的机遇。

5 月 8 日,北京钢结构行业协会组织了第 7 期“走进名企名院”品牌系列活动,即“走进北京住总集团暨钢结构装配式超低能耗建筑发展研讨会”。在该活动上,与会的从业企业和专家针对如何利用钢结构来建设超低能耗建筑展开了交流与探讨。

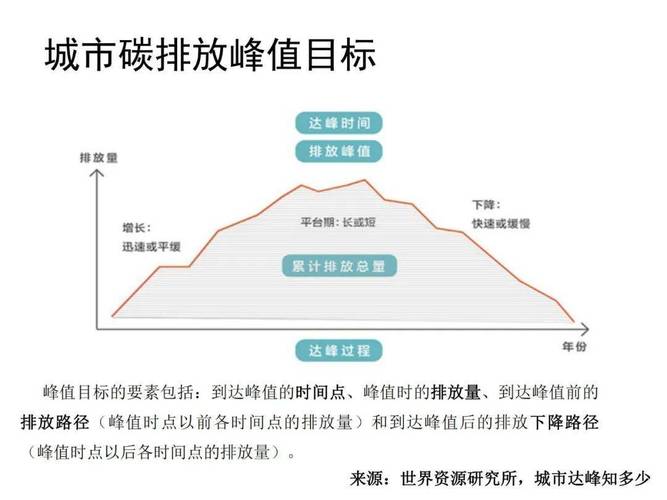

发展超低能耗建筑能够降低建筑领域的能耗,还能实现碳达峰和碳中和。超低能耗建筑一方面大幅降低了房屋采暖制冷的能耗需求,另一方面实现了建筑领域的节能减排。由于超低能耗建筑具备高保温性、高气密性、高舒适度和高隔音性等特点,所以室内环境得到了大幅改善,居住健康水平得以提升,人民群众的获得感和舒适度也提高了。

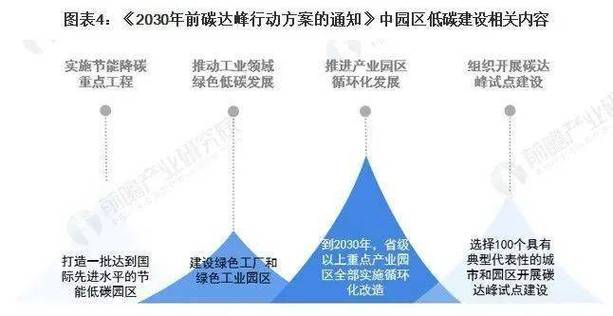

《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》提出:要加快提升建筑的能效水平;需加强针对不同气候区以及不同建筑类型的节能低碳技术的研发工作,并进行推广;还要推动超低能耗建筑和低碳建筑实现规模化发展。

北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心的魏巍称,超低能耗建筑显著的优势和特点可概括为“超低”与“健康”。在“超低”方面北京住总集团钢结构建筑,北京市的超低能耗居住建筑和 75%节能标准居住建筑相较而言,供暖需求能再度降低 70%以上,并且无需市政供暖,在冬季时室内温度能保持在 20℃之上。在“健康”方面,超低能耗建筑的气密性良好。它能够有效地阻止室外的细粉尘、二氧化氮、花粉和霉菌孢子等有害成分向室内扩散。同时,通过极好的保温、被动式门窗、无热桥结构设计、良好的气密性以及带换热功能的新风系统这五个方面,来实现对室内空气温湿度的控制和调节,以达到人体舒适的温湿度。

目前,全市推广的超低能耗建筑累计超过 150 万平方米。这些建筑涵盖了多种项目类型,包括幼儿园、中小学校、办公楼、体育馆、商品住宅、公租房、农宅等。

钢结构建筑可以有效地降低能源消耗以及减少环境污染,能够提升建筑的品质以及使用效率,并且在建筑过程中还能够大量节省时间和资源。同时,它的施工周期较短,材料在后期的回收利用率也更高,这些优势使得它成为超低能耗建筑的重要结构材料。

北京建筑节能研究发展中心主任鲍宇清称,与钢筋混凝土结构建筑相比,钢结构超低能耗建筑在围护结构相关技术措施方面需关注以下六个方面:高效保温、节能窗、热回收新风系统、气密性无热桥、可再生能源利用。尤其在门窗和墙体缝隙的处理上要更为细致,借助更多隔热、隔气技术材料的广泛运用,能使钢结构超低能耗建筑品质更优良。

北京住总集团工程总承包部的副经理徐显辉表示,他同时也是钢结构公司的总经理以及北京钢结构行业协会的副会长。他指出,除了在住宅领域,装配式钢结构在冷链物流产业中的冷库建筑等项目里也起到了重要作用。而要让能耗更低且保温效果更好,这需要行业的从业者持续进行探索。

北京钢结构行业的党支部副书记以及协会监事长张义昆表明北京住总集团钢结构建筑,钢结构装配式超低能耗建筑属于建筑行业未来发展的关键方向,并且是达成可持续发展的重要路径。政府需要增强对这类建筑方式的扶持力度,给出更多的政策优惠以及资金支持,与此同时,要强化技术研发与人才培养,促使产业链得以完善与发展。通过这些举措,促进钢结构装配式超低能耗建筑在建筑市场的广泛应用。

记者:谢峰

企业供图