北京蓝图工程设计有限公司

可点击回看、、

一:结构平面图的内容

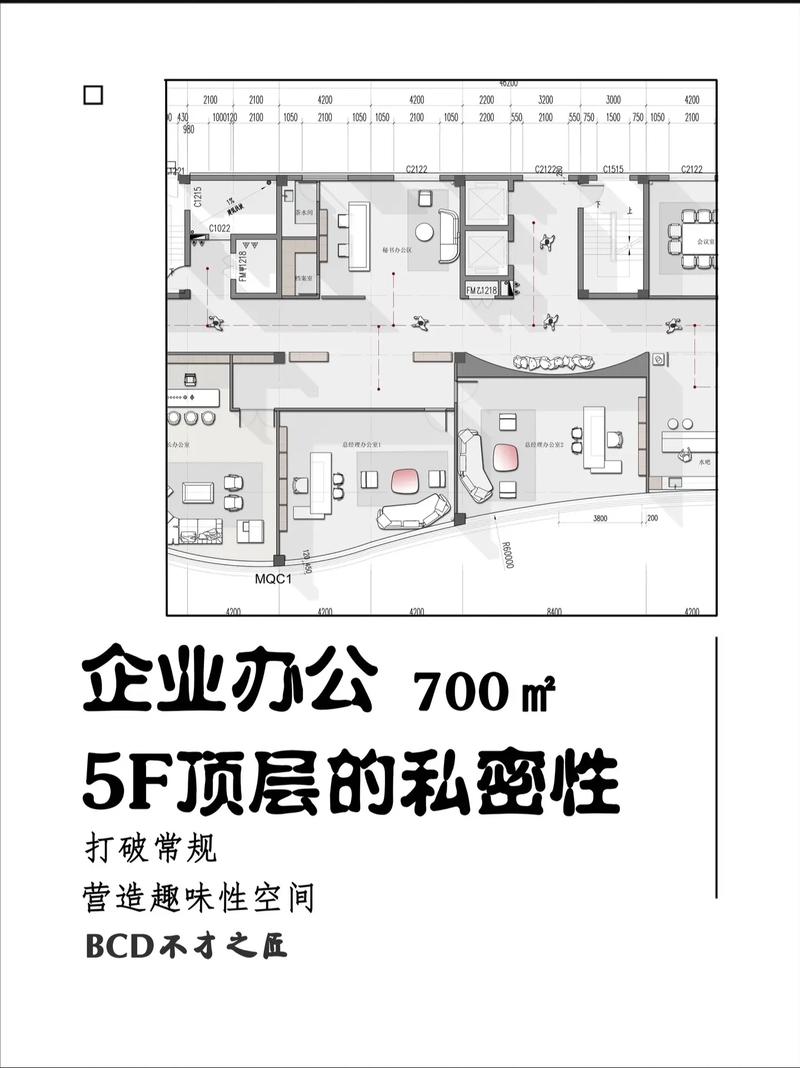

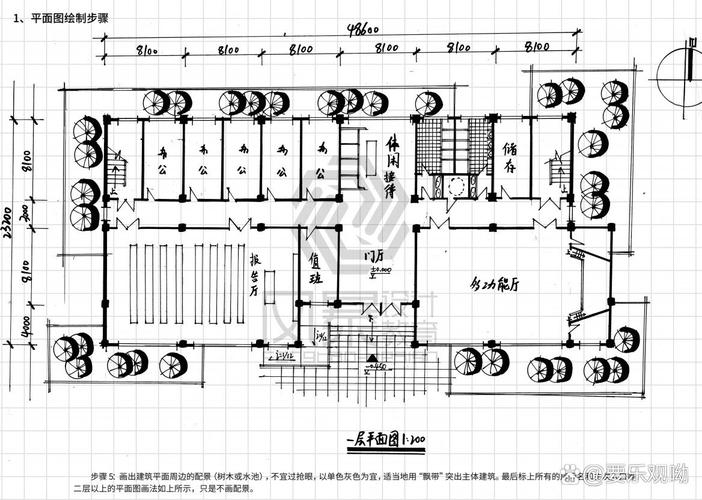

杂谈(五)在指导小伙子绘制一混凝土框架结构平面图时,告诉他若结构平面规则简单,无需将结构平面的模板、柱墙竖向构件、梁平整法配筋和板配筋分开画。然而,令人遗憾的是,目前将结构平面分开表达的画法似乎已成为结构设计行业的一个默认制图规则。下图为一个门卫房的结构平面图的例子:

设计人将这个简单的平面进行了划分,分为模板图(图中的板平面布置图)、框架柱平面布置图、梁平面布置图(平整法)以及板配筋图。由于项目较为简单,这四个平面实际上能够绘制在一张图上。很明显,这四个平面结构平面完全具备合并为一张结构平面的条件,如下图所示:

这张图所表达的信息与上面四个平面图纸表达的信息一样多,甚至更多。这些信息传达给读图人的速度,比上面的信息快很多很多倍。读者可以自行想象,杂谈(五)中所举的那个 200 多米长、三层结构的库房设计,如果按照分开的画法,就会产生 15 张单人床单那么多的图纸。按照上图合并的画法,能够节约的图纸数量以及给读图人节约的时间是可以想象到的,用“细思极恐”来形容这种情况一点都不过分。

我们能够将一张混凝土结构平面施工图的内容划分成四个彼此相对独立的部分:

结构平面的构件的定位情况、断面尺寸大小、构件以及构件之间的平面关系、标高关系、留洞情况、埋件等内容,在结构模板平面图中得以表达。

竖向构件包含混凝土柱和混凝土墙平面,其画法主要是从平整法图集得来的。

梁平面整体法。对于从手绘时代过来的工程师而言,传统的梁柱详图画法,也就是绘制梁、柱或框架的立面及剖面详图这种方式,对每一位结构工程师来说都是一场噩梦。通常一张平面图就需要搭配十几张框架或梁柱施工详图,这种工作量真的能把人累垮。九十年代中后期,柱和梁的平整新制图法使得结构工程师的工作量大幅减轻。结构工程师们对原发明人陈清来先生满怀感激之情。

结构板配筋平面图,大家对此很清楚,无需多作解释。然而,有时对于特别规则的平面图,只需要画出标准板块即可,无需将所有的配筋都画出来。

上述结构平面的四个部分与基础图中桩、独基(或承台)、基础梁等画法的分开或合并概念并非完全相同。基础这些构件并非单个构件,而是构件之间存在一定逻辑关系。将它们组合在一起,是为了更清晰地表达它们之间的相互关系。然而,模板图中的梁、板与配筋图中的梁板实际上是同一种构件。之所以分开画,是为了表达清楚,避免标注尺寸和编号配筋等数字相互重叠。但当结构平面较为简单时,为何一定要分开画呢?如上面的门卫房。

二:四项内容合与分灵活画法原则

上面介绍的仅是结构平面的四个相对独立且需要表达的部分。然而,怎样进行表达则需依据具体情况来具体分析。

首先,模板图是最为重要的。这张图上必须完整画出模板图的所有平面构件以及标注。若有需要,可通过局部剖面来进行补充,且应尽量将其画在这张图上。为说明什么是模板图,我对年轻设计师讲了这番话:你能将钢筋混凝土结构想象成素混凝土结构。你所画的这张模板平面图,需配合一些局部剖面或断面详图,要确保模板工人师傅能完整无误地在现场把这个结构平面的模板制作完成并浇筑成功,且无需再看其他图纸,如此,你的模板图便算是合格的模板图。

杂谈(三)中提到,结构平面制图的四个要素为虚线、看线、剖面、填充以及局部剖面,这些要素基本是模板图的制图要素,按照制图标准的要求就可以。在大部分情况下,仅仅依靠平面图和原位剖面是无法将模板尺寸表达清楚的,此时就需要补充断面详图。

模板图除了具备施工图纸的功能外,还有一个重要的作用,那就是与其他专业进行会签。因此,在绘制模板图时,我们应该将其他专业所关心的问题清晰地表达出来,而不能像捉迷藏一样让人家去猜。如果只是让人家费尽周折去证明你的图纸是正确的,那么不仅人家会感到麻烦,你自己也会很麻烦(下期杂谈将会探讨怎样直接标注才能更清楚)。各种设备基础、预留洞口、电梯井道等,还有建筑或工艺要求的预埋件的定位以及大小等方面,竖向构件上的预埋件需要标注标高并且配以立面详图。

即要确保模板图是独一无二且与其他专业相关的图纸,而柱平面配筋图、梁配筋图以及板配筋图仅属于结构专业内部的事务,进行会签时只需签署模板这一张图就可以了。

现在几乎所有的结构设计师,不论结构是复杂还是简单,都会单独绘制竖向构件(框架柱、剪力墙)的平面整体平面图。我认为绝大部分项目都不需要这样绘制。下图展示的是大部分人的画法:

这已然成为制图的规范了。确实,平整法图集做出了这样的规定,然而大家好像并未留意图集当中的某一段话:

图集 2.1.2 表明柱平面能够单独绘制,同时也可以与剪力墙平面合并绘制。然而,我觉得柱和墙必须合并在一起绘制。我曾见过许多将墙柱分开绘制的情况,那样的图根本无法观看。墙和柱都属于竖向剖到的构件,按理应该合在一起。并且,这样做也有利于理解墙和柱之间的结构受力关系。

3.1.2 表明剪力墙能够与柱合在一起(这是必要的),也能够与梁合在一起。其含义为柱、墙以及模板平面可以合在一起进行绘制。然而实际状况是,由于平整法图集存在单独分开的图例,致使大家误以为墙和柱就应当单独绘制一张图,经过长时间的发展,便形成了这样的习惯,并且几乎成为了结构设计全行业的习惯。

平整法的图集技术构造部分可视为技术标准。其制图部分有两种情况,一是构件编号和配筋标注规则必须被遵守;二是平面图的分与合以及图纸的示例(例如井字梁的简化画法)应被当作一种参考,应以建筑结构制图标准为基础,按照简洁、清楚、高效的原则灵活运用。

但遗憾的是,平整法在能够灵活处理的方面,给了设计师极大的误导,导致了模板图与墙柱单独绘制的混乱情况。当然,这并非完全是平整法图集本身的问题,或许是图集编制者没有意识到,或者他们认为就应该这样绘制。

但我建议柱、墙平面和模板平面图合在一起。理由如下:

柱、墙与轴线的定位以及断面尺寸,实际上是模板图的重要内容。这些内容与模板平面模板绘制在一起,能够清晰地表达柱、墙与平面梁等构件的位置关系。例如,梁与柱的偏心情况(有助于我们思考偏心梁的不利影响),柱与轴线的偏置情况(可以表达出柱偏置的原因,比如边梁与柱的关系)等。单独进行绘制,只能表达柱与轴线的居中情况或者偏置情况,以及编号等内容,而无法体现与平面之间的关系和逻辑。

合画能够表达出上下层变截面柱和墙的变化情况,也能表达出梁上起柱、板上起柱、托墙梁以及其他竖向构件与平面梁、板之间的关系,而这种关系对于读图人正确理解图纸起着非常关键的作用。

割裂这种关系,对于制图人来说,需要在模板图与柱墙图之间反复核对尺寸,这是很麻烦的,也容易出错,时间长了,制图人自己也可能会忘记。

杂谈(四)中曾提及画图需画出立体效果,这指的是水平构件与竖向构件以及竖向构件上下层之间的关系。

手头没有我所说的那种具备合格以及立体效果的模板图,所以手绘了一个局部模板来示意,以便供大家参考。

从竖向构件荷载模板图上能够清晰地看出相关内容,同时也能清楚知晓其与平面构件的关系。而单独进行画图,既麻烦又耗时,并且还容易出现错误。

有人会说,墙柱的编号以及尺寸标注是单独存在且较为复杂的。这是因为画图的人将原本应该简单的标注进行了自我重复,导致其变得复杂了。下期我们将专门去谈论平面图的标注问题。

一般的梁图和板图由于数字和配筋标注较多,所以能够和模板分开绘制。然而,对于那些比较简单的情况,依然可以将其画在一张图上。

对于左右对称的建筑,能够采用半边模板、半边梁或板进行配筋。对于大部分内容是对称的,只是局部存在差异的情况,依然可以用对称的形式来表达,不过需要特别标注出那些不对称的部分。

结构平面的画法总结如下:一般有模板图,此模板图包含墙柱的定位、尺寸以及编号;还有梁图和板图。在绘制时,先考虑将它们合并,若不行则再进行分开绘制。

在实际工作里,存在一些平面是很复杂的情况。这些平面如果合在一起标注尺寸以及标注构件编号的话,就会摞成一堆。遇到这种情况,就只好将它们分开来画了。但我们应优先考虑上述三种内容(模板、梁平整配筋、板配筋)是否能够合画。如果不行,那就先将梁分离出来;若还是不行,再把板分离出来。然而,剩下的模板就不应该再单独把柱墙分开画了。我未曾见过复杂的建筑中,墙柱和模板必须分开画,不然就会摞在一起而表达不清楚的情况。

注意复杂的结构平面常因构件编号和尺寸标注太密而相互堆叠。构件(如梁、柱、墙、板等)不存在堆叠的情况,因为构件必须完整绘制。对于局部在模板上无法完整表达的(例如局部的设备基础、螺栓群等),可以从大模板引出细部放大平面来进行绘制。

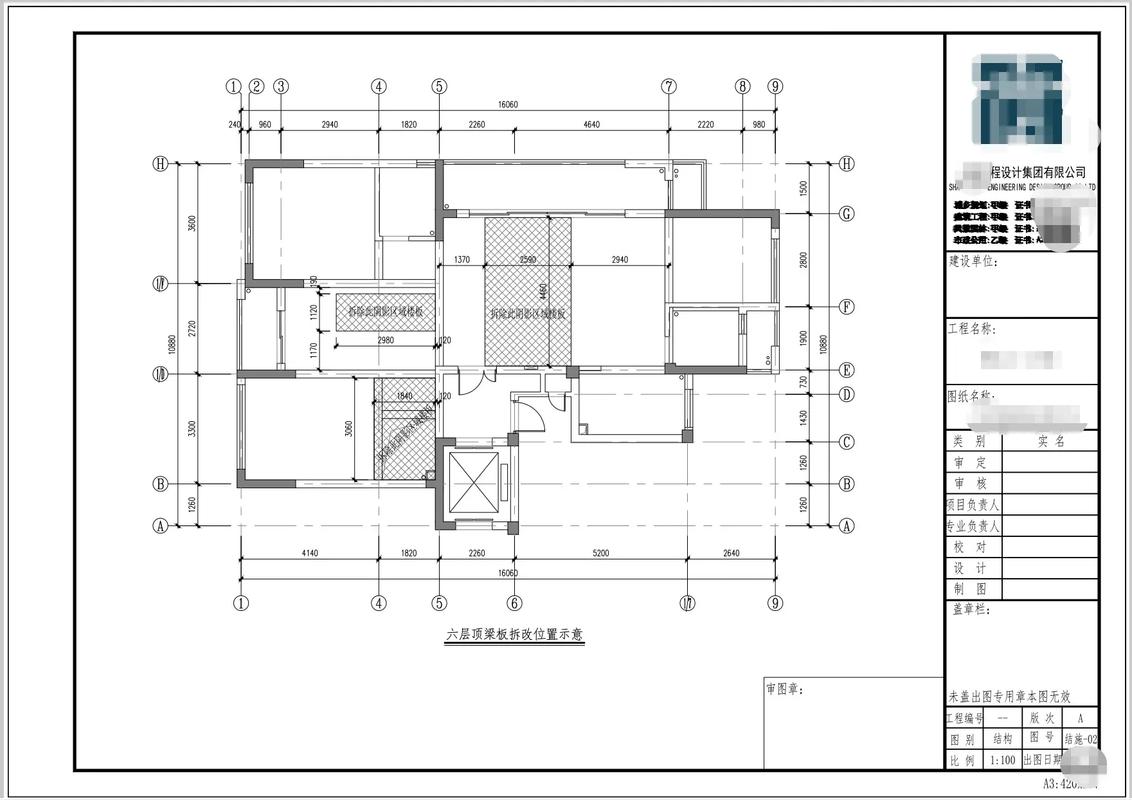

下面是一张全部合在一起的住宅的结构平面图,供大家参考:

原设计图纸画出了三张 A1,分别为墙平整法图纸、梁图以及板配筋图。我凭借平面左右对称的这一特点,将它们进行了三合一的处理。并且,墙柱表依照平整法图集的表格内容进行了简化,使得图纸的大小不满一张 A1。

很多人将四部分内容分为柱墙图、梁平整法图、板配筋图这三部分,然而却缺少了模板图。事实上,模板图是结构平面的关键所在,是不可或缺的。梁图、板图、柱墙图能够往这张图上进行整合,但不能把模板图的内容拆分后画到其他的图里。

有些人画了模板却画不完整,例如挑板或楼板洞口的尺寸未在模板图中标注,而是标注在楼板配筋里面。因此,一个重要的画图原则是模板必须画完整,就如同上文提到的那个合格模板图(可重读上文中关于合格模板图的黑体字,此点很重要)所遵循的原则一样。

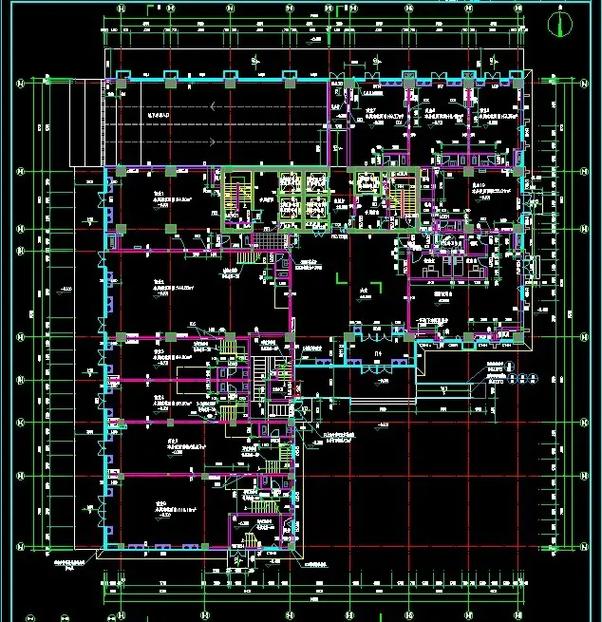

还有一个原则:梁图和板图必须与模板图的平面构件完全相符。也就是说,在绘制梁、板配筋图时,要完全依据模板平面,不过需删除与梁无关的所有尺寸,然后标注上梁平整法的梁编号和配筋。板配筋图也应如此,删除与板无关的尺寸,补上板的配筋图。当查看这三张图中的任何一张时,平面构件的内容是相同的,只是标注内容有所差异。下图的画法是错误的。

上图是板图,中图是梁图。在梁图中,悬挑板被删掉了,这是错误的。

本设计未绘制模板图,而是将构件的模板分别置于三张图中,这违背了相关规定。

中的模板完整的原则。

三:平面图图纸的命名

如果将三部分合成一张图,那么我们能够直接将其称作“某层楼板结构平面图”。倘若分开来看钢结构螺栓画法,根据具体情况,它可以被叫做“某层楼板模板平面图”,也可以是“某层楼板模板及板配筋图”,还可以是“某层楼板模板及梁配筋图”等等。图名一定要明确所包含的内容,以及什么与什么合在一起,多写一些汉字,这样能让读图的人更加清楚。

四:梁平整法平面

一般结构用单独一张梁平整法较为适宜。不过,对于太简单的情况,仍然可以尝试将其与模板画在一张上。板的情况也是如此,无需赘述。例如杂谈(五)中所讲的那个库房的画法以及本文开头的那个门卫房,就是将三者合在一起的。

剪力墙洞口连梁再啰嗦几句。

杂谈(五)发布之后,我的一个小徒弟从外地打来电话,他已经离开公司几年了。他说:“王总,您在杂谈(五)里提到的剪力墙洞口连梁表达的是上部连梁。我们现在画连梁详图并配合列表的方式已经不用了。就是在梁平整法的图里,直接在该层平面上写连梁号和配筋就可以,这样不用列表,不然太麻烦了,核对半天还容易出错。”如果存在上下洞口不对齐的情况,您所说的话中,我们只会标注上面洞口的尺寸,而不会标注下层洞口的尺寸。这是因为下层模板平面上已经对下层洞口的尺寸进行了表达。毕竟现在的住宅大多比较规矩,基本都是上下对齐的。对于个别对不上的错洞墙梁,我们可以想法把详图画清楚。过去跟着您干时,我们一直是这样做的呀,您也没说过这样不行。但我个人觉得,您说的那种方式不如现在这样方便,而且不容易出错,效率比列表高多了。我特别喜欢这个小伙子直来直去的性格。

杂谈(五)的一位读者留言的画法与我徒弟所说的画法应是相同的。他称:我们公司同一标高的连梁以及框架梁次梁都在梁图中进行表达。之前单独绘制连梁表时,自己绘制得很迷糊,施工单位也时常询问。将连梁放置在梁图之后,不再头晕了,施工方面也再没有询问过了。

这样的表达确实更清楚。时代在不断发展,结构工程师需要不断去寻找既简洁又高效,同时还不容易出错的方法。我在杂谈(五)中说的那个故事,是因为在那个时代,平整法才刚刚开始,并且从手绘时代转变过来的人们,其思想还局限在面面俱到、逻辑清楚的固定模式里。实际上,画图的原则就是文字简洁、道理周全,要做到清楚、高效且不容易出错,并没有统一的标准。写杂谈(五)时,我在头脑中只专注于讲故事,而将现在更好的画法给忘记了。

五:画图画关系

我的口头禅是“画图画关系”。无论是结构方面,建筑也遵循这样的原则。我有时会从画图的角度给年轻建筑师提出我的意见。有一个小型滨湖小会所,建筑师的画法是这样的,与普通建筑的画法并无差异。

我告知她,滨水建筑与普通建筑存在重要区别,这个区别在于滨水。因此,她需要把滨水建筑与湖的关系描绘出来,因为这是该建筑的主要关系之一。我建议她如此作画,这样就能一目了然了。

我参加过一个关于建筑场地的培训班,授课老师是重庆一家大型工业设计院总图室的资深专家。在过去,无论是从建筑学的课程设置方面,还是从设计院的实践角度来看,建筑场地设计都没有得到足够的重视。老专家讲述了很多内容,其中有一个概念让我印象非常深刻。她认为对于复杂山地建筑,应当单独绘制接地平面图,该平面图展示的是首层建筑平面与周边几米到十几米范围内的关系,包括与周边道路、绿地、坡地、挡墙、院落、下沉院落、天井、堡坎等的关系,这种图也可以被称作建筑单体局部场地平面图。我对这个印象深刻的原因是,当时我们正在进行一批山地建筑的别墅、联排、洋房等施工图设计。建筑师的首层平面主要用于表达建筑单体。其与场地的关系被基本简化了。而大的总图对于建筑单体周边复杂的环境又无法表达出来。这导致在施工过程以及施工完毕后,建筑周边的场地与建筑之间存在着特别多的矛盾冲突。然而,无论是甲方还是建筑师,都没有找到很好的方法来解决这些问题。所以,我认为老专家所说的应该补充一张接地平面是非常有必要的。我给项目负责人的建筑师提到此事,他是我公司建筑施工图方面的牛人,即便从全国范围来看,他的水平毫不夸张地说能排进前 5%。但他认为没有必要,我也就不好再多说什么。后来我负责几个山地别墅项目时,都要求绘制接地平面,只是为了简化图纸,将原来首层平面与周边场地的关系表达得更完善、更清楚些。图纸得到了甲方的认可,现场施工后建筑周边的场地住户很满意。

我讲这些,是为了用例子来阐明“画图画关系”的重要性。这种重要性不仅仅体现在对一个专业的构建上,实际上在所有专业中都是通用的。

回到结构制图上来,也有同样类似的例子。

我所负责的是南方的一个山地住宅项目,其中包含前后两个住宅,该项目的场地剖面关系如下图所示:

所以我要求设计师在平面图中画出大坑的位置关系,还要画出三者的剖面关系(见上图)。需要标注尺寸钢结构螺栓画法,不过与大坑的尺寸可以存在误差。原本按照正常施工的话是不会有问题的,然而由于前面的建筑基坑开挖完毕后,因为某些原因暂停了,开工的时间遥遥无期。但后面的住宅已经施工完毕,紧接着就要进行场地绿化和入住。所以要使后面住宅的场地保持完整稳定,就得做一个钢混的挡土墙。年轻的设计师在画图时,仅仅画出了挡墙的平面位置以及挡墙自身的剖面配筋(见下图)。这种画法存在不足,它缺少了挡墙与周边场地的位置关系,而这个位置关系正是挡墙存在的依据。如果不表达这种关系,那么图纸是不完整的。读图人无法知晓挡土墙除了对后面住宅场地有挡土作用之外,还对前面大坑的稳定性存在不利影响。所以,不画这种关系的画法,无论是从制图角度还是设计角度来看,都是不合理的。

设计师错误的画法如黑色所示。正确的画法应为红线的画法,同时需配合上图的挡土墙与基坑剖面关系示意图。

只画出这种关系是不够的。需要简述上述挡土墙设置的原因,还要说明其对基坑稳定性会造成不利影响。要求甲方进行岩土专业分析验算以确定地坑稳定性,并且明确基坑的稳定观测要求等。否则,一旦基坑出现问题,责任重大,难以分清责任到底在谁。额外的免费设计的后加挡墙,因其与设计根本无关的原因而成为了背锅侠,这一点不可掉以轻心,这是保护设计院和设计师自己所必需的。所以仅仅把图画清楚是不够的,有时候还需要用文字来辅助,就如同我杂谈(一)中那个设计总说明的例子那样。

回到我们模板平面图上各构件的关系,有些仅通过平面难以清晰表达,需要添加断面。例如在画雨棚时,单独画雨棚且仅标注标高,实际上雨棚梁已与框架梁近乎或已经连接在一起,然而设计人并未意识到这一点,所以应当将雨棚与上部楼板的关系画出来,以确定是否一同浇筑。构件之间的关系不只是一种关系,它对我们决定采用何种具体结构设计措施也有作用。

结构关系的情况有很多很多。大家可以依照上面的那几个例子,慢慢地去感受和体会。希望大家能够由此及彼、触类旁通。如果能像孔子的学生颜回那样,听到一件事就能推知十件事,那就差不多可以算是贤人了。

六:CAD时代的新问题

手绘时代我们绘图时,只是在进行加法操作。每一个线条和尺寸都经过了我们大脑的思维,然后传递给我们的手去完成。所以,手绘制图必然给每一个线条和尺寸赋予了意义。计算机时代的拷贝、复制以及标注很便利,这导致很多线条和尺寸是多余的。所以在 CAD 时代,我们不仅要做加法,更要学会做减法,也就是减掉那些不必要、无意义甚至是有干扰的东西。本期杂谈到此结束,结构平面是结构制图的主要部分,由于篇幅限制一次难以讲清,下期继续探讨。大家若有兴趣,可留言提出宝贵意见。同时,也感谢大家对本系列杂谈予以关注。 2020 年 4 月 30 日

勘察设计大师、规范主编

权威解答您的疑惑

长按识别(或微信扫描)二维码立即进入

投稿邮箱:

往期导读