南京金鹰天地广场由三栋超高层塔楼构成,这些塔楼的高度都超过 300m。在 200m 左右的高空,这三栋塔楼通过 6 层结构连接在一起。目前,它是全世界在建的高度最高且连接体跨度最大的非对称刚性连体结构。对空中连接体以及特殊构件和节点的性能化设计与构造进行了阐述。研究表明,超高层连体结构的动力特性与普通超高层结构不同,抗震性能也与普通超高层结构有较大差异。现行规范的部分相关规定以及计算方法,对于这种特殊的结构形式并不适用。提出了一些针对超高层连体结构的分析方法,同时也提出了一些设计建议,这些方法和建议解决了工程中的技术难题。

超高层建筑采用连体结构,其动力特性和抗震性能会受到风荷载以及钢结构节点的影响。 超高层建筑的连体结构会对其动力特性产生作用,同时也会影响抗震性能。 风荷载作用于超高层建筑的连体结构,会对其动力特性和抗震性能造成影响。 钢结构节点在超高层建筑的连体结构中,对动力特性和抗震性能有着重要作用。

0 前言

超高层连体结构近些年来受到了越来越多的关注与应用。这种结构形式让建筑师在立面以及平面方面拥有了充分的创造空间。其独特的造型能够带来极为强烈的视觉效果。在功能使用方面,通过在不同塔楼之间设置连接体,把各塔楼连接起来。这一方面为解决超高层建筑的疏散问题给出了新的思考方向;另一方面,连接体部分具备良好的采光条件以及广阔的视野,拥有巨大的使用价值。目前建成的超高层连体建筑,很多成为了一个国家或地区的标志性建筑。像吉隆坡的彼得罗纳斯大厦,它是标志性建筑;CCTV 主楼也是标志性建筑;东方之门同样是标志性建筑;新加坡的金沙酒店是标志性建筑;重庆的来福士广场也是标志性建筑。

超高层连体结构形式极为复杂,其影响结构抗震性能的因素有很多,并且许多因素的作用机理尚未被人们所掌握,这给设计工作带来了巨大的挑战,使得相关研究工作变得十分紧迫。目前,已经建成以及正在建设的超高层连体结构大多为双塔连体结构,相关的研究工作也主要聚焦在双塔连体结构上。连体结构有向多塔连体发展的趋势。这类建筑常通过滑动或隔震支座来连接,比如杭州市民广场[3]和北京当代 MOMA[4]。连廊只是在建筑功能上起连接作用,并非结构层面的连接。所以各塔楼之间会存在相互影响。

较小,各塔楼的动力特性与独立塔楼基本相当。

金鹰天地广场项目由三栋超高层建筑组成,每栋高度都超过 300m,它们在高空实现了连体。此项目是目前世界在建的,高度最高且连接体跨度最大的非对称三塔刚性连体结构。本文依托金鹰天地广场,对该项目在力学特性方面、分析方面以及设计上的关键问题进行研究。

1 设计概况

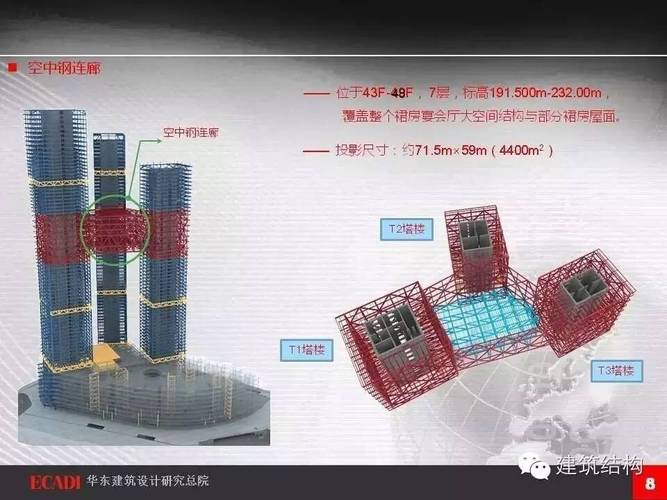

该项目处在南京市河西新商业中心的南端。它是一个城市大型综合体,具备高端百货、酒店以及办公等多种功能。其占地面积约为 5 万 m²,总建筑面积约为 90 万 m²。地上部分包含 9 至 11 层的裙房以及三栋超高层塔楼。其中,塔楼 A 地上有 76 层,其建筑高度为 368m;塔楼 B 地上有 67 层,建筑高度是 328m;塔楼 C 地上有 60 层,建筑高度为 300m。塔楼 B 在平面上与塔楼 A 和塔楼 C 形成 19°的夹角。三栋塔楼的高度在 192 至 232m 之间,通过 6 层高的平台连接为一个整体。空中连接体的最大跨度超过 70m。三栋塔楼与裙房之间设置了防震缝,这样就使三栋塔楼成为了自主的结构单元。建筑效果图、剖面图以及连体楼层结构平面图见图 1 和图 2。上海新何斐德建筑规划设计咨询有限公司(法国)完成了该项目的建筑方案。华东建筑设计研究总院完成了该项目的结构方案以及到施工图的所有工作。

本工程的结构体型较为复杂。连接体的存在,使得各塔楼之间存在相互约束的情况,同时也使得各塔楼之间相互产生影响。竖向和水平荷载作用下结构的受力性能受众多因素影响,其力学特性更为复杂。主要归纳为以下 5 个方面:其一,动力特性较为复杂;其二,扭转效应较为显著;其三,关于风荷载的研究资料极少,在相关计算方面尚无明确的章法可循;其四,竖向刚度存在突变情况,且连接体的受力状态较为复杂;其五,施工方案对结构设计的影响较大[5]。

抗震设防类别是乙类。依据《金鹰南京所街 6 号地块工程场地地震安全性评价报告》(以下简称安评报告)以及《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(简称抗震规范)的要求,经过一番研究后,本工程的地震动参数采用以下原则:在小震作用下,地震影响系数的最大值αmax等于βAmax,这里的β是动力放大系数,其取值为 2.25;Amax则是安评报告所提供的地震最大加速度峰值。反应谱曲线的相关形状参数按照抗震规范的规定来取值,如见图 3 所示。在计算中震作用和大震作用的时候,都依据抗震规范的相关要求来进行操作。

2 结构体系

三栋塔楼都采用了框架 - 核心筒混合结构体系。这样做是为了能够减小墙体的厚度以及结构自身的重量,同时提升核心筒的延性。在三栋塔楼的底部部分楼层,采用了内夹钢板的混凝土剪力墙,如图 4 所示。主要竖向构件的截面与材料情况见表 1。

空中平台周边通过 5 层高的钢桁架相连,此钢桁架简称连接体主桁架,它与主塔楼相连(见图 5)。连接体主桁架环绕并贯通三栋塔楼,这样能有效协调三栋塔楼在侧向荷载作用下的变形,从而发挥连体结构的整体抗侧作用。空中连接体的最下层设置了双向交叉转换桁架,该桁架简称连接体转换桁架,用以承担空中平台的竖向荷载。连接体的主要受力构件使用的是 Q390GJC 。其截面形式为箱形截面。最大截面的尺寸是 800 × 600 。最大的板厚达到了 100mm 。

建筑设备层与避难层处,各塔楼沿高度方向布置环带桁架进行加强。伸臂桁架能显著发挥提高外框与核心筒协同工作的作用,不过也增大了构件加工与施工的难度,对工期产生较大影响。本项目选用了刚性强连接的连体方案超高层钢结构,连接体主桁架使三栋塔楼实现了共同作用,整体结构的抗侧刚度得到极大提高。通过效率分析,并且结合空中连接体底层转换桁架的布置需求,只在各个塔楼的转换桁架层设置了一道伸臂桁架。从图 6 可以看出,这样做极大地降低了施工难度。

3 地基基础及地下室设计

该工程场地的地貌单元依据勘察报告得知为长江漫滩。抗浮设计水位被确定为设计室外地面高程往下 0.5 米。此场地属于轻微液化场地。

该工程采用钻孔灌注桩基础。为减小塔楼间不均匀沉降可能带来的连接体附加内力,三栋塔楼都选择了变形模量较大的中风化泥岩层作为桩基持力层。桩端进入持力层的深度不小于 7 倍桩径,并且采用了桩底后压浆技术。塔楼的桩径是 1000mm,有效桩长为 46m,塔楼桩身(水下)的混凝土强度等级为 C45。计算表明,三栋塔楼最大沉降差约为10mm。

本工程有 4 层地下室。基础底板的板面标高是-21.650m。在纯地下室的部位,需要布置抗拔桩。地下室是连为一个整体的,没有设置永久伸缩缝。以地下室顶板作为上部结构的嵌固端。为了让地下室的刚度能够满足嵌固的要求,在地下室的主楼相关范围内适当增加了剪力墙。基坑周边采用了“两墙合一”的方式。地下连续墙在这种方式下,既承担着基坑围护体的作用,又同时兼任着地下室结构的外墙。

4 塔楼与连接体耦合效应

普通单体结构与之相比,刚性连体结构分析与设计的最大特点在于塔楼与连接体的耦合效应对结构整体性能产生影响。在本项目里,连接体的位置,其一接近塔楼 B 高度的 2/3,其二接近塔楼 C 高度的 3/4,而对于塔楼 A 则在高度的 1/2 至 2/3 之间,总体上都处在各塔楼的中上部位。通过对刚性连体结构中连接体位置进行参数化分析[6]可以得知,连接体位置降低后,连体结构的整体抗侧刚度会降低,塔楼的扭转效应会增加,并且连接体以上部分的鞭梢效应会增强。所以,当连接体处于各塔楼的中上部位时,结构的整体抗震性能会比较好。

表 2 展示了单塔与连体结构刚重比的对比情况。合理的连接体位置让结构的整体稳定性得到了显著提升。借助这一有利条件,各个塔楼最终在连接体的最下层设置了一道伸臂桁架,就能够满足结构的刚度需求。

对单塔以及连体结构基底倾覆力矩进行对比分析(通过表 3 和图 7)后发现,在水平地震作用下,各塔楼作为连体结构的“柱”所承担的局部倾覆力矩有所减小。三栋塔楼承担的整体倾覆力矩在 X 向达到总倾覆力矩的 24.4%,在 Y 向达到总倾覆力矩的 26.5%。这表明连体后的结构整体效应较为明显,而整体倾覆力矩与总倾覆力矩的比是判断连体结构连接强弱的重要指标。进一步分析表明,在承担水平荷载时,轴向受力构件的工作效率比受弯构件高。所以,连体后各塔楼竖向构件的内力比独立塔楼的内力有所减小。

5 连体结构动力特性

5. 1 扭转效应

刚性连接体增加了连体结构的整体抗侧刚度。刚度不同的塔楼被连接体协调变形后,连体结构的平扭耦合效应变得明显,如见表 4 所示。所以在动力荷载作用下,结构容易发生整体扭转现象[7]。在设计指标上,表现为以扭转为主的第一周期 Tt 提前出现,或者其与以平动为主的第一周期 T1 之比难以满足规范要求,并且整体扭转位移比超限。

从图 8 能够看出,连体结构的整体扭转中心处在各塔楼范围之外。所以,刚性连接体结构的扭转模态实际上是由各塔楼的平动相位差所导致的。进一步分析后发现,因为有刚性连接体的约束作用,连体结构中各个塔楼的扭转模态难以出现。塔楼 A 的扭转周期出现在 6 阶,塔楼 B 的扭转周期出现在 11 阶,塔楼 C 的扭转周期出现在 15 阶。塔楼 A、B、C 的扭转周期与第一平动周期之比分别仅为 0.32、0.21、0.17。从图 9 可以看出,这是连体结构中塔楼 A 的扭转位移比,除了底部的几层外,绝大部分楼层的扭转位移比都小于 1.1。刚性连体结构中各主塔楼的扭转效

独立单塔结构有了改善,刚性连接体增强了塔楼抗扭刚度。对扭矩较大的主要竖向构件进行承载力校核,中震作用下,构造钢筋能满足抗扭承载力要求;大震作用下,只需配置少量抗扭钢筋就能满足要求,构件不会因扭转而破坏。

时程分析和振动台试验已表明:扭转周期比和扭转位移比无法真实体现连体结构因扭转而导致的损伤。现行规范中关于结构扭转效应的限制条件(扭转周期比和扭转位移比),对于满足刚性楼板假定的单塔结构是适用的。连体结构不满足整体刚性楼板假定。同时,刚性连体结构的整体刚度较大超高层钢结构,所以扭转位移超限的楼层水平变形一般较小。例如,金鹰天地广场项目中,整体结构扭转位移比超过 1.4 的楼层层间位移角都小于 1/1400。

6. 尽量让水平荷载作用下连接体楼层的变形差变小,这是连体结构设计的关键。

5. 2 刚度突变

因为有刚性连接体,所以连接体与相邻楼层有较大刚度突变。在本项目中,除连接体外仅在加强层设置环带桁架,这样一来,这些楼层附近的刚度突变问题就得到了改善,如图 10 所示。图 10 还给出了塔楼 A 动力时程分析所得到的楼层层间位移角曲线,并且可以看出……(此处根据具体情况补充后续内容)

对比反应谱计算结果可以发现,在连接体之上时,反应谱计算结果较小;而在连接体之下时,情况则相反。所以对于刚性连体结构而言,在连接体以上的楼层会有较为明显的鞭梢效应,此时反应谱计算结果会偏于不安全,动力时程分析是一种必要的补充计算手段。

2. 在三塔楼的连接体上下一到两层的范围内增设环带桁架,以此来减轻连接体与上下相邻楼层的刚度突变,如图 11 所示。4) 对连接体楼层以及上下相邻层的核心筒进行配筋加强,提升构件的延性,按照时程分析结果对关键构件的承载力要求进行复核。

6 风荷载

连体结构的风荷载会受到多个因素的综合影响。这些因素包括塔楼的刚度、形状、距离、角度,还有连接体的形状、位置以及与塔楼的耦合关系等。连体结构的风荷载作用机理与单塔结构相比,有显著的不同。项目让同济大学土木工程防灾国家重点实验室进行了风洞试验(见图 12)。该试验的模型缩尺比是 1∶350,地面粗糙度类别属于 B 类。基本风压分别为 0.40kN/m²(对应 50 年重现期)以及 0.45kN/m²(对应 100 年重现期)。

风洞试验结果显示,对各塔楼连体前后的楼层剪力进行对比分析,以 Y 向为例(图 13)。塔楼 C 的首层剪力,连体后比连体前增加了 13095kN;塔楼 A 的首层剪力,连体后比连体前减小了 264kN;塔楼 B 的首层剪力,连体后比连体前减小了 7468kN。同时,连体部位传递到塔楼 C 的风荷载为 5363kN。这表明三栋塔楼刚性连接之后,塔楼 A 和 B 通过连接体把部分风荷载传递到了塔楼 C,也就是说风荷载效应在塔楼间存在重分布的现象。

对依据《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012) 算出的风荷载进行相同分析,所得到的楼层剪力如图 14 呈现的那样。规范方法所计算出的风荷载,无法将塔楼间的相互影响考虑在内,也不能把风荷载重分布现象反映出来,所以对于连体结构而言是不适用的。

7 关键构件与节点设计

7. 1 连接体

连接体承担着重力荷载,同时起到协调塔楼变形差异的作用,还能协调不同步振动,以此提高结构的整体刚度和整体稳定性。三栋塔楼的体型与主方向角各不相同,这就导致连接体在风荷载和地震作用下的受力状态比较复杂。另外,塔楼间的不均匀沉降会在刚性连接体内产生附加内力。这些因素使得连接体遵循了特定的设计思路,并且采取了相应的加强措施。

塔楼的刚度差异越大,连接体的内力就越大。通过调整三栋塔楼的刚度比,能够优化各单塔在连接体高度处的变形差。这样不仅可以有效控制连体结构的平扭耦合效应,还能显著改善连接体在协调塔楼不均匀变形时的受力状况。

对连接体进行抗震性能化设计,以此来提高重要构件的抗震性能目标,具体情况见表 5。并且要对连接体主桁架上下弦杆所在的楼层板进行加强,其厚度设定为 200mm(如图所示)。

根据风荷载作用下的楼板应力分析结果进行配筋,见图 16;根据地震作用下的楼板应力分析结果进行配筋,见图 16;在应力最大的连接体与塔楼相邻跨设置楼板面内水平支撑,见图 17。

根据施工模拟分析的结果来确定合理的施工顺序。对于竖向变形差敏感性较高的连接体杆件,采用延迟安装的方案。这样做能够有效减小附加内力的影响,甚至可以消除其影响。

7. 2 钢板混凝土剪力墙

计算后可知,塔楼 A 在底部 20 层采用内夹钢板的混凝土剪力墙,且在剪力墙端部约束边缘构件内埋设实腹式钢柱,同时设置型钢混凝土暗梁与连梁,形成带有钢边框的型钢混凝土剪力墙;塔楼 B 在底部 6 层采用内夹钢板的混凝土剪力墙,其剪力墙端部约束边缘构件内埋设实腹式钢柱,也设置了型钢混凝土暗梁与连梁,形成带有钢边框的型钢混凝土剪力墙;塔楼 C 在底部 6 层采用内夹钢板的混凝土剪力墙,剪力墙端部约束边缘构件内埋设实腹式钢柱,同样设置了型钢混凝土暗梁与连梁,形成带有钢边框的型钢混凝土剪力墙。这样做进一步提高了核心筒延性,也提高了钢板在施工过程中的稳定性,见图 18。

为确保钢板混凝土剪力墙的混凝土浇筑质量,需控制钢板与混凝土的差异变形裂缝。在设计方面,要在钢板上每隔一定距离设置灌浆孔,以确保有一定数量的箍筋贯穿钢板。同时,要根据剪力墙的应力分布设置抗剪栓钉,从而实现钢板与混凝土的共同工作。在施工方面,混凝土配比应采取措施来减少水化热,后期要加强对混凝土的养护。本项目实地观测得知,大面积的钢板混凝土剪力墙上存在的细微收缩裂缝数量极少,并且裂缝控制的效果较为良好。

7. 3 钢结构节点

构件类型有型钢混凝土柱、型钢混凝土剪力墙、钢桁架等,钢结构截面形式有箱形、H 型等,它们具有多样性。并且结构体型尤其是连接体的结构布置不规则。这些因素使得本项目存在大量复杂的钢结构连接节点。在进行构件截面设计以及构件布置的时候,要结合节点构造,并且遵循以下这些原则:其一,对于不同截面形式的构件节点,需要采取相应措施来保证节点连接的可靠性;例如,在各塔楼与连接体相邻位置处的柱内型钢截面,在连接体的范围内,要从十字形或者工字形过渡为箱形,以此来确保与周边箱形和 H 型钢构件的连接,具体可参考图 19。型钢混凝土构件内,要先确保混凝土浇筑得密实。当伸臂桁架中的外伸臂构件与剪力墙内的型钢相连接时,外伸臂的箱形截面翼缘在混凝土中会开洞,而剪力墙内部的构件都采用 H 型钢,并且腹板是沿水平方向放置的,见图 20( a) 。当型钢混凝土柱与周边钢桁架相连接时,会采用蝶形节点连接方式[11]。其中,H 型钢构件只是翼缘与钢柱相连接,而箱形构件仅仅是腹板与钢柱相连接,见图 20( b) 。需要留意的是,在对构件的翼缘与腹板厚度进行计算确定时,应当提前充分地考虑这种节点的构造特点。

8 结论

对项目进行结构布置方面的分析,可得;对项目进行动力特性方面的分析,可得;对项目进行抗震性能方面的分析,可得;对项目进行风荷载特点方面的分析,可得;对项目进行重要构件设计方面的分析,可得。综合这些分析,可得:

刚性连体结构中,若连接体处于塔楼的中上部位,那么结构的整体抗震性能会较好。合理的连接体位置能够让结构的整体刚度明显提高,也能提升抗侧力构件的效率。

刚性连体结构的整体扭转效应较为显著。然而,这种整体扭转实际上是由各塔楼的平动相位差所导致的。并且,塔楼的抗扭刚度是有所增大的。《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)中对于扭转周期比和扭转位移比的限值并不适用于连体结构。合理地调整各个塔楼之间的刚度关系,要尽可能地减小在水平荷载作用下连接体楼层所产生的变形差,这是连体结构设计的关键所在。

刚性连体结构存在较大刚度突变,所以鞭梢效应显著。其反应谱计算结果对于部分楼层会偏于不安全,因此需要补充动力时程分析,并且要根据分析结果进行相应的设计加强。

连体结构中各塔楼相互影响,风载效应在塔楼间会出现重分布现象。而《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)中的计算方法未考虑这种影响,所以该计算方法对于连体结构并不适用。

刚性连体结构的连接体使得各塔楼能够共同工作,其受力状态较为复杂,这是结构设计的关键之处。一方面需采取措施来降低连接体在水平荷载作用下的内力;另一方面要对连接体结构进行有针对性的强化,以确保水平力能够有效传递,同时提升重要构件的安全程度。

本项目在中国建筑科学研究院开展了模拟地震振动台试验,其试验结果表明:主要抗侧力构件的实际抗震性能与设计目标是相契合的;相关的设计方法与加强措施是合理且准确的;结构的整体抗震能力能够满足设计要求,并且还具有一定的安全储备。

参考文献

汪大绥、姜文伟以及包联进等人。他们在《CCTV 新台址主楼结构设计与思考》这篇期刊文章中有所贡献,该文章发表于《建筑结构学报》2008 年第 29 卷第 3 期,页码范围是 1 至 9 页。

严敏、李立树以及芮明倬等人进行了苏州东方之门刚性连体超高层结构的设计。该设计成果发表在《建筑结构》2012 年第 42 卷第 5 期,其中包括 34 至 37 页以及 18 页的相关内容。

郑毅敏、刘永璨以及盛荣辉等人进行了杭州市民中心多塔连体结构的设计研究,该研究成果发表在《建筑结构》2009 年第 39 卷第 1 期上,其内容为 54 至 58 页。

徐自国等人对北京当代 MOMA 隔震连体结构进行了整体分析。该研究成果发表在《土木工程学报》2008 年第 41 卷第 3 期,页码为 53 至 57 页。

刘明国、姜文伟以及于琦进行了南京金鹰天地广场空中连接体施工方案的影响分析,该成果发表于《建筑结构》2019 年第 49 卷第 7 期,其内容涵盖 22 至 27 页。

华东建筑设计研究总院开展了超高层连体结构关键技术研究,该研究成果以报告形式呈现,报告编号为[R],研究地点在上海,时间是 2013 年。

李春锋于 2008 年在兰州完成了题为“高层连体结构动力特性及地震响应分析”的博士论文,该论文的完成地点是兰州理工大学。

吴晓涵、韦晓栋以及钱江等人进行了双塔连体结构的弹塑性时程分析。该成果发表于《地震工程与工程振动》2011 年第 31 卷第 3 期,其页码范围为 51 至 58 页。

中国建筑科学研究院进行了高层连接体结构关键技术的研究。该研究成果以报告的形式呈现,报告编号为[R]。此报告的地点在北京,时间是 2013 年。

同济大学土木工程防灾国家重点实验室开展了南京金鹰天地广场项目的风荷载研究。该研究成果以报告形式呈现,编号为[R],研究地点在上海,时间是 2012 年。

包联进、姜文伟以及孙战金等人,他们的研究成果是关于 CCTV 主楼外筒关键节点的设计与构造,该成果发表在《建筑结构学报》2008 年第 29 卷第 3 期,页码为 82 - 87 。

中国建筑科学研究院出具了南京金鹰天地广场塔楼模拟地震振动台模型试验报告,该报告的编号为[R],其出具地点在北京,时间是 2014 年,报告页数为 21 页。