中山公园社稷坛神厨、神库修缮完成后,将用于社稷文化展览摄影/本报记者袁毅。本报讯(记者赵婷婷)在完成社稷坛神灶、神库屋顶及油画修复的基础上。中山公园将启动另一处古文物古迹——祭祀亭的修缮工作。北京青年报记者从中山公园获悉,改造工程预计从今年8月持续到明年9月。修缮完成后,中山公园自2000年初启动的文物保护“大修”工程基本告一段落。今后,将根据日常巡查情况,对公园内的文物制定进一步的修复或保护计划。

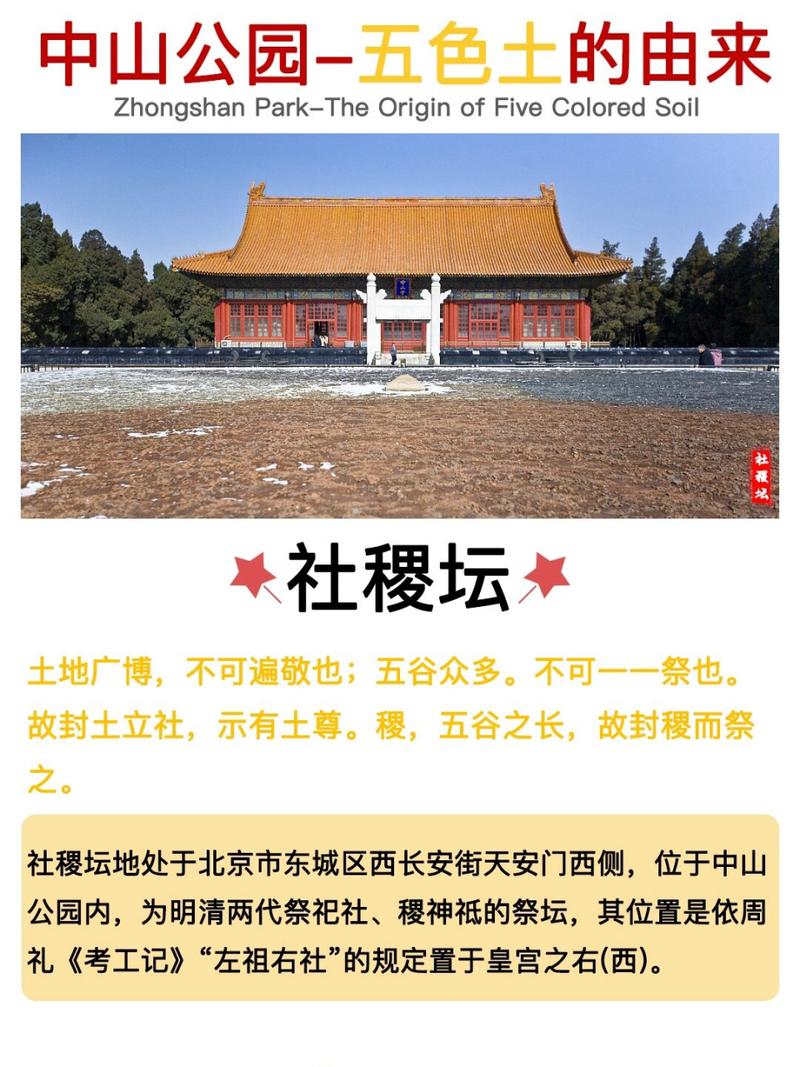

红色的柱子坚固稳重,黄色的琉璃瓦在阳光下闪闪发光……中山公园社稷坛西南角,山顶挂着两间单檐琉璃瓦,五间。宽,七檩。他们就是神初。和神库是明清两代皇室放置太社、太极神位及各种陈设、祭器、厨具、祭祀的场所。与中轴线上的其他文物古建筑相比,这两座建筑规模并不大,游人也相对较少。然而,作为祭祀活动不可或缺的建筑,这两处国宝级“不可移动文物”所蕴含的丰富历史文化意义极为深远。

如今,穿梭于神初、神库观看社稷文化展的游客可能不会想到,就在几年前,这两座建筑还处于破败破败的样子:两殿屋顶的瓦片,兽脊脱落等。釉面现象严重,神库后坡屋顶局部漏水;椽头、飞椽都严重腐烂、空洞甚至开裂,甚至上面的油饰层都脱落了……不仅如此,古建筑内部居然是常用的水磨石地面在现代社会。古今修缮材料生硬的拼凑,让这两座皇家建筑一度散发着尴尬的气息。

为了更好地保护古建筑,恢复文物应有的尊严,中山公园于2015年10月至2016年11月对社稷坛神灶、神库进行了保护性修缮。修缮主要从四个方面进行:更换琉璃瓦、修复外立面油膜,拆除水磨石地面恢复“金砖”地面,加固后檐、柱墩。修缮后的神处神库已用于园区内的社稷文化展览,向游客介绍社稷文化知识,展示明清时期社稷坛文化的研究成果和历史文献。

根据修复方案,中山公园将于8月启动社基坛宰牲亭抢修工程。 “在检查过程中,我们发现祭祀亭南侧的飞椽正在脱落,同时,四面屋檐都有不同程度的腐朽,并伴有油漆剥落,屋顶的瓦片也出现了脱落现象。”釉面脱落、松动,檐瓦破损、危及,部分部位漏水。”中山公园基建部副部长张经理表示,针对这些问题,公园已制定修复方案并获得市文物局批准,近期将启动招标程序。

北青报记者了解到,此次整修将对屠宰馆屋顶进行全面修复,确保瓦片安放,更换腐烂的立面板、椽子、檐瓦口及木底座构件,同时进行油画创作。展馆的其他部分。保护现状。该项目计划于2020年9月竣工。

揭示

1 新旧瓷砖并存

保存文物古建筑历史信息

细心的游客会发现,神初、神库建筑的前后坡琉璃瓦颜色差别很大:后坡琉璃瓦颜色深,而前坡琉璃瓦颜色深。亮黄色。出现这种现象是因为公园希望在改造过程中尽可能真实地还原古建筑,同时尽可能保留文物古建筑的真实历史信息和价值。

“现在神初神库的西侧,也就是后坡,用的是原来的旧瓦,面向旅游区的前坡全部换成了新的琉璃瓦。”中山公园基建处副处长张经理透露,施工期间正在对旧瓦进行翻新。琉璃瓦经过多次筛选,最终保留了50%的旧琉璃瓦,用于后坡。 “我们在拆瓦时,对瓦片进行了统一存放和筛选。脊管、吻、兽等部件先编号,然后再拆解,吻、兽脊骨部分完全按照原形制作。”中山钢结构拆卸,最大程度地保留历史原创性。”

“当时对于如何保留琉璃瓦、保留多少琉璃瓦存在很多争议。经过多次讨论,我们定下了尽可能保留原有琉璃瓦的原则,至少50%。”保存下来的旧琉璃瓦实际上存在不同程度的脱釉现象,但我们希望通过这种方式为子孙后代保留一些老东西。”张经理说。

2拆除水磨石地板

恢复“金砖”铺路

此次对神厨、神库的保护性修缮,坚持保留文物的真实性、原形、原结构、原材料、原工艺的原则。可能很多人很难想象,社稷坛两座古文物建筑神库、神库的地板居然是现代水磨石。由于历史原因,有关部门在20世纪80年代对神库神库进行了大规模的整修。水磨石地板是当时留下的历史痕迹。

为了恢复文物古建筑的历史原貌,本轮公园改造专门制定了修复性改造方案,将室内地面的现代修复材料更换为文化遗址常用的方砖。文物与古建筑同规格。 “我们查了很多资料,发现这里没有地面铺装的相关记录,只能根据历史记载,参考类似规格的古建筑形式,最大限度地还原其历史面貌。”张经理透露。

经过多方比较,公园最终选择了目前使用的方砖。拆除原来的水磨石地面后,工人们首先按照3:7的比例用石灰土作为垫层,然后精心铺砌方砖,恢复了古建筑历史上的“金砖”铺装。

3、与季节“赛跑”

10檐柱镶嵌墩

本轮改造中,公园对神初神库的10根檐柱进行了围合和连接。如今,在新修葺一新的神库神库里,如果仔细观察,在一些屋檐、柱子上还能看到以前修葺的痕迹。在距地面不到一米高的一根檐柱处,可以看到昔日“箍”的痕迹。

“维修时,工人们首先要把柱子拆开,检查里面腐烂的程度。如果腐烂太严重,就必须把整根柱子换掉。我们拆开后发现,只有柱子的根部部分腐烂了。” “修复方案是,工人们把腐烂的部分去掉后,砍下同材质的红松木,然后用榫头将其固定在柱子上。”之后,工人们将在柱子外侧扎两个铁箍固定,然后在外立面上做“一麻五灰”和油饰。

值得一提的是,檐柱的修复取决于季节。 “冬天不行,还要避开雨季,春天最合适。”张经理说,因为“一麻五灰”和油装修修补都有一个烘干的过程。如果没有完全干燥,就贸然进行下一步。 ,会在内部滞留潮气和湿气,古建筑的木结构可能会因此而“受损”。这样不仅达不到修复的效果,甚至可能威胁到古建筑的安全。

对话

文物保护的重点在于日常维护和监测

对话者:中山公园基建处副处长 张敬利

北青报:除了20世纪80年代的整修外,中山公园的文物古迹还进行过其他整修吗?

张经理:以前只有简单的修复记录。直到20世纪90年代,才建立了系统的修复体系。从现有记录来看中山钢结构拆卸,公园内的文物分别于1950年代和1980年代进行过修缮,随后又于2015年10月至2016年11月对神厨和神书库进行了本轮保护性修缮。现在,我们已经建立了状态台账对园区内7处文物古建筑一一进行,实现“一物一档”,整理档案,记录名称、建筑、位置、结构、文物建筑的用途、建筑规模及保护措施。和管理人员,同时详细记录施工情况、历史沿革、检查记录和修缮记录,确保文物建筑信息准确,为今后修缮提供依据。

北青报:除了“大修”工程外,园区内文物的日常维护和修缮是如何进行的?

张经理:我们制定了文物古建筑的日常巡查、定期巡查和专项巡查制度,并做好记录。通过基建部门人员、专业人员和具有专业资质的检测单位,对文物古建筑进行全面检查和记录,确保文物建筑的安全。公园每天都会组织人员对文物建筑、可移动文物、具有一定历史意义的建筑进行联合巡查。他们将对房屋结构、周边环境景观、户型用途、整体建筑风格、消防安全等一一进行检查,消除隐患。

北青报:这样的例行巡查对于保护文物能起到多大作用?

张经理:文物古建筑的修缮一般都有一定的周期。在保证文物本身安全的情况下,修复次数越少,对文物越好。因此,在日常检查中,如果文物现状整体效果较好,不存在结构问题,整体外观还可以,我们会保持日常监测,发现问题时进行保护性修复。如果日常维护、保养或监控到位,发现小问题及时处理,文物就不会出现木结构等问题,修复周期也可能会延长。对于古建筑来说,一旦木结构出现问题,就需要进行大修。因此,文物的日常保护、维护和监测非常重要。

北青报:结合中轴线申报世界遗产,目前公园做了哪些工作?

张敬礼:此前,我们与中轴线应用专项工作组合作开展现场勘察,收集和研究中轴线遗产点和历史道路的空间和建筑尺度数据,利用申请世界遗产名录的结果。事实上,申请中轴线作为遗产地,也是对历史文物、建筑及其历史文化的保存和传承。只有我们对文物进行修复和保护,才能为以后的遗产申报工作提供帮助,同时,我们也可以将一些历史保存下来并传承给后人。性的东西。

本文/记者 赵婷婷