“城市奔跑”(第二部分)

作者:董树博士

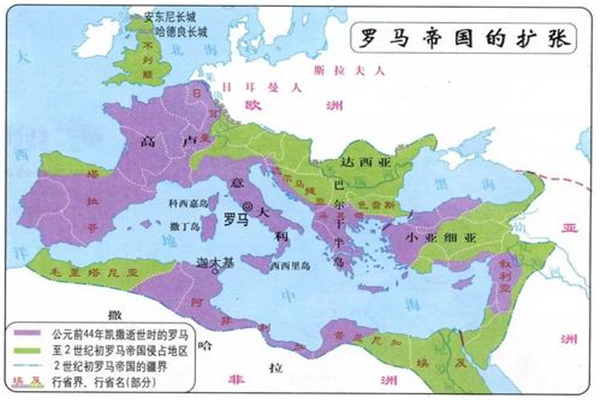

简单来说,罗马或意大利的历史可以分为两个阶段。

一是多神教阶段,即基督教成为主流之前的阶段,这一阶段结束的标志性事件是476年西罗马帝国的覆灭,这也是历史上“中世纪”的开始。

第二是基督教阶段,从中世纪到现在。

虽然中世纪也有过一次叫做文艺复兴的伟大运动,但这个时代向世人展现的却是人性的阴暗面。因此,虽然文艺复兴发源于意大利、生长于意大利,并对欧洲乃至世界产生了深远的影响,但意大利整体上却未能再次恢复古罗马的辉煌,或许再也没有机会统治罗马帝国那样庞大的世界了。

古罗马的繁荣,不仅仅得益于先进的科技(其实现在意大利的工业设计和制造业也很强大),更主要的是得益于其多神教的宽容与包容。

罗马人本身也信仰朱庇特等众多具有不同职能的神祇,而且他们非常宽容,允许被征服地区保留自己的信仰,如果发现外来神祇“优秀”,甚至会向其学习,融入自己的神话体系。

罗马人在整个帝国范围内授予公民权,并不歧视被征服的地区。甚至后来,皇帝也不必是意大利人。例如,公元 2 世纪的两位杰出皇帝图拉真(98-117 年在位)和哈德良(117-138 年在位)不是罗马人,而是伊比利亚人。

从人性的角度考虑,我认为古罗马人的品行极其了不起,即使在当今社会也令人敬佩。这大概就是“以德治国”的真谛吧。

正是这种包容性,为古罗马文明增添了无尽的魅力和说服力。

单纯依靠军事力量是无法长期维持对不同文明的征服的,即使是现代战争也无法做到这一点,只有文化认同才是可持续的。

可悲的是,这种包容性似乎不再那么明显。

古罗马人的另一个显著特点是乐于分享技术,被罗马帝国征服的城市最终获得了先进的城市基础设施建设技术,享受了罗马人的生活方式,生活质量得到了大幅提升。

罗马帝国的所有城市或多或少都为其居民提供了非常高标准的土木工程:它们有精致而运转良好的下水道系统、广泛的供水网络以及精心铺设的街道和广场;街道两旁有带顶的柱廊,为行人遮风挡雨;它们有卫生而宽敞的市场(特别是水源充足的鱼肉市场);城市许多地方都有宽敞美丽的公共浴室,免费向所有公民开放;它们有大量整齐排列的体育和锻炼建筑;它们有宏伟的庙宇和祭坛、神圣的树林、城门外道路两旁一排排美丽的坟墓,还有大型庄严的公共建筑,包括剧院、竞技场、露天体育场、圆形剧场、公共图书馆和礼堂,用于辩论、公共演讲或作为艺术画廊。”[1]

[1]《文明中的城市》(下册),P1088,Peter Hall著,王志章等译,商务印书馆,2020年7月第一版。

当然也包括连接各个城市的罗马道路系统,使得两千年前城市之间、不同民族之间文化交流的效率,接近于电话、电报发明之前的现代水平。

我们来比较一下同一时期的东西方帝国,从对人类的贡献来看,古罗马帝国在帝国范围内普及了城市生活方式和城市建设技术,而秦帝国统一了文字、货币和度量衡,显然前者对人类社会的贡献更大、更宝贵。

两千年前,与现代城市近乎相似的生活方式创造了市场需求,极大地激发了人们的创造欲望;而技术水平最终保证了市场的持续供给。这是伟大城市生存的基本逻辑。

更有意义的是,人们提前一两千年就认识到城市是人类欲望最好的“容器”,是创新最好的“容器”,城市蕴藏着人类未来的无限可能。

第一次去罗马是11月底,虽然清晨气温有零度,但对于我这种经常跑步的人来说,只感觉“凉爽”。

我住的酒店距离台伯河并不远,其实罗马本身就不是很大,而且台伯河流经市中心,所以从任何一个位置到台伯河都不会太远。

罗马有很多小街小巷,有些街名很气派,但其实还保留着几百年前的规模。按照现代人的尺度,不,按照现代中国城市居民的尺度,很多所谓的“大街”其实也只是一条条小巷而已。

附近一条古老的街道给我留下了深刻的印象,这条街名叫朱利亚大街,以教皇朱利叶斯二世的名字命名。它建于16世纪初,是当时最宽、最长、最直的街道。建成后,街道两旁很快被贵族和艺术大师占据,许多教堂和宫殿密集修建。

自城市出现以来,房地产开发的逻辑从未改变:修路是提高土地价值的最好方法。

此次罗马之行的日程安排非常紧凑。

我的要求并不多。只要能像《罗马情缘》[2]里的恋人一样,沿着朱利亚大道漫步,真切地感受到罗马的“地方精神”,我就很开心了……

[2] 《爱在罗马》,伍迪·艾伦导演。

幸好我平时出门都会带跑鞋,于是就给自己安排了一次快速领略罗马文化遗产与美丽的短暂“旅程”——晨跑。

当然,无论你是步行还是跑步,想一口气看遍整个罗马都是不现实和肤浅的。与其贪多嚼不烂,不如密切关注你行走的道路和周围的美景。

我第一次在罗马晨跑,选择的路线是沿着台伯河两岸。

如果只是考虑发朋友圈的话,那最好往台伯河以东的市区跑,因为那里有很多网红打卡点。

我为什么选择这条路?

一般来说,如果我住的地方附近有水系,我就会先沿着水系规划跑步路线。在这方面,我和村上春树有着相同的爱好——他也喜欢在水边跑步[3]。如果一定要给出一个技术性的理由,那就是河边比较开阔,空气比较纯净扎米尔钢结构建筑,湿度比较高,经常会有微风吹过,很适合跑步。

[3]《当我谈跑步时我谈些什么》,村上春树著,石晓炜译,南海出版社,2010年6月第2版。

▲罗马的跑步路线。

清晨醒来,外面天色尚暗,空气凉爽,有种初冬的感觉。此时的朱利亚大街宁静祥和,依然散发着昔日豪宅区的尊贵与威严。

视觉上,朱利亚大街的宽度的确比罗马一般的街道要宽,但这并不妨碍它形成经典的罗马空间风格——建筑立面与街道连为一体,有种被包裹的感觉;如果不是路边停着几辆汽车,我会有强烈的置身于内院的错觉。

罗马的城市设计师大概已经完全习惯了将室内空间“外化”!

▲黎明前的朱莉娅大道。

罗马的街道和公共空间是西方城市文化的代表,或者说是整个西方世界城市文明的发源地和先驱。

罗马街道的气质与东方城市截然不同,根本原因是其背后的宗教渊源和哲学价值观截然不同。

罗马街道与东亚城市街道最明显的区别在于,前者的公共性更强,街道内外没有明显的区分,鼓励人们外出社交、交流思想,面对面地交流思想,让人感觉很温暖。后者内外划分明显,非常内敛,注重私密性,外部空间明显以通行为主,比较冷清。[4]

[4] 请参阅芦原芳信《街道的美学》(上、下卷),书中对东西方街道的对比进行了深入的探讨。尹培桐译,江苏凤凰文艺出版社,2017年5月第一版。

芦原义信分析说,街道是意大利人生活的一部分,不仅用于交通,更是一个社区。希腊或意大利的街道也是内部秩序的一部分。生活的气息溢满街道,内部秩序渗透外部秩序。意大利的街道、广场铺装一直延伸到建筑外墙,建筑与建筑之间没有不明确的空隙,街道也是主角。“对意大利人来说,街道是生活的一部分,是爱的体现。”[5]

[5]《街道美学》(上卷)第2章,芦原芳信著,尹培桐译,江苏凤凰文艺出版社,2017年5月第一版。

我能够强烈地感受到朱利亚大街那高贵典雅、欢快奔放的气质在几百年的时间长河中流淌,充满活力,从未减退。

▲佛罗伦萨圣诺瓦大教堂

黎明前在朱利亚大道上奔跑,有点紧张。我小心翼翼地放轻脚步,生怕打扰到这份宁静。经过佛罗伦萨的圣若望堂时,我尤其小心,因为听说这座建于 17 世纪的罗马天主教堂里供奉着抹大拉的玛利亚[6]的脚!

[6] 两千多年来,她一直是一个神秘而又充满争议的人物。其实,除了著名的十二门徒之外,耶稣传教时,身边总有一位女性陪伴。她与圣母玛利亚同名,被称为抹大拉的玛利亚。根据一些资料,我倾向于认为此人确实存在于历史上。她是耶稣的灵魂伴侣和忠实的门徒。古代对女性的歧视掩盖了部分真相。严肃的历史著作《耶路撒冷三千年》也支持这种说法。耶稣被钉十字架时,她一直陪在他身边。

下次有机会我一定要进去瞻仰一下,求抹大拉的玛利亚保佑我八十岁的时候还能健步如飞。

很快我们就到了台伯河,这才敢疯狂地奔跑。

台伯河是罗马的母亲河,河边自然有成排的古老建筑,最特别的是河上有很多座桥梁,每座桥梁都有着历史和故事。

作为一个城市动物,我从游览城市中学到了很多东西。无论是步行还是跑步,当以自然人类的视角观看城市景观时,距离是一个关键因素:

10米之内,你可以欣赏到建筑外部装饰的细节、方形的雕塑、街道的纹理以及材料上镌刻的岁月沧桑;

从100米的距离就能对整个建筑留下深刻的印象;

500米之后,以城市为背景的建筑物轮廓已深深刻在脑海里;

距离 1,000 米处,您可以看到建筑物和部分城市天际线;

当距离超过1000米时,视野逐渐开阔,可以看到整个城市。[7]

[7] 这个句子结构是我受芦原义信启发的,不过在具体距离上,我的感受与他稍有不同,也许是因为我经常边跑边看吧。

台伯河蜿蜒流经罗马,说它有“九曲十八弯”也不为过。沿河奔跑时,跑者的视野会非常丰富,有细节、有轮廓、有宏大场面,难怪这条河几乎是摄影师最喜爱的拍摄地点。

▲站在圣天使桥上远眺维托里奥·埃马努埃莱二世桥。

上图远处是圣彼得大教堂的圆顶。桥下,靠近水边,可以看到有灯光的水边步道,非常适合散步或慢跑。早上慢跑时,已经有两位摄影师带着他们的设备在拍摄地点等着我了。

为了满足现代化城市的需要,台伯河沿岸修建了可以容纳汽车的柏油马路。

道路并不宽阔,道路与台伯河之间的人行道更是狭窄,人行道上,粗壮的法国梧桐占据了一部分空间,如果一个人跑步,空间刚刚好,可以一边在伞状的林荫大道上舒服地奔跑,一边透过枝叶间的缝隙欣赏河景;但如果遇见其他晨跑者,在没有树木的相对宽阔的空间里,就得靠跑步者之间的默契,互相让路了。

▲台伯河上游的人行道。

街道、马路和人行道的高度比台伯河的水位高出数米,这主要不是人类规划和建设的结果。台伯河在历史上曾多次发洪水,淹没了这座城市。在过去的几千年里,河水带来了泥沙,逐渐冲积抬高了居住区的地面。现在,即使这条河水“千年一遇”发洪水,大概也不太可能淹没罗马。

如果我顺着台阶走到河边,那里有更宽阔、更平坦的步行空间,跑步会更舒服。但是,跑到河边会迫使我上下台阶,这会推迟我观察城市街道的计划。我想下次去罗马的时候就把这件事留到跑步的时候再说吧。

沿着台伯河跑步时,切记不要只跑一个方向,而是尝试在台伯河上的多座桥梁上来回穿梭,从不同的角度欣赏母亲河的美景,这样才能最大限度地发挥这次“旅程”的优势。

伴随着我的脚步声和呼吸声,台伯河上渐渐出现了晨曦,光芒开始绽放。罗马这座城市的深厚底蕴,无论是庄严、沧桑、神圣、世俗、奢华、文艺……都仿佛被清晨阵阵凉风吹拂,一层层吹开,渐渐展开,呈现在我的眼前。

台伯河上的桥梁大多跨度只有100多米,每一座看起来都非常精致和精巧。

我经过的第一座桥是一座比较新的桥,是阿梅代奥·萨沃亚·奥斯塔王子桥,这是一座建于 20 世纪 40 年代的三拱大理石桥。之前这里还有一座桥,圣乔凡尼·弗洛伦蒂诺桥,是一座由法国人在十九世纪中叶建造的钢结构桥,现在已经不存在了。

第二座桥也是比较新的一座桥,即维托里奥·埃马努埃莱二世桥,以意大利统一后的第一位皇帝命名,据说设计始于1886年,竣工于1911年,其实已经有100年历史了。

如果你有时间,可以从这座桥向西跑一小段距离(约500至600米),到达最大的巴洛克风格广场——圣彼得广场,它是由大师贝尼尼亲自设计和建造的[8]。

[8] 圣彼得广场的归属问题至今仍存在争议,从法律角度看,意大利仍坚持认为其为意大利领土,至于圣彼得广场背后著名的圣彼得大教堂,则毫无疑问是梵蒂冈领土,虽然是两个国家,但其实只有几步之遥。

四位青铜天使屹立于桥头,桥上有四组象征意大利独立、统一和自由的雕塑。

▲从维托里奥·埃马努埃莱二世桥远眺圣天使城堡。

第三座桥非常有名:圣天使桥,公认台伯河上最美的桥。这座桥是五贤帝之一的哈德良皇帝于公元134年修建的,最初以哈德良家族的名字命名,被称为埃利奥特桥。

该桥为五拱石桥,早期无雕塑。文艺复兴时期,巴洛克大师贝尼尼在桥的两边竖立了12尊雕像,除圣彼得和圣保罗外,其余均为天使,每个天使手中都握着耶稣受难时使用的刑具[9]。

[9] 在基督教信仰中,这些都是圣物。

据说,贝尔尼尼大师亲手雕刻的雕像只有两尊(桥头的那尊是复制品,真品已被某教堂精心收藏),其余大部分都是他的徒弟们按照他的设计雕刻的。因为这些雕塑,这座桥的地位一下子从“桥界”的小女孩一跃成为皇室贵妇,名字也改成了现在的“圣天使桥”,价值也飙升了千万倍以上!

▲从圣天使桥眺望圣天使城堡。

圣天使桥西端是罗马最著名的地标之一:圣天使城堡。它也是与哈德良皇帝同一时期修建的,最初是作为他本人和后来的皇帝的陵墓。公元六世纪,教皇为了“抗击流行病”(黑死病),在堡垒顶部竖立了一尊巨大的手持宝剑的天使雕像,因此改名为“圣天使城堡”。现在它是一座国家博物馆。

▲晨曦中的圣天使

圣天使城堡和圣天使桥无疑是罗马最受欢迎的景点之一,数百年来始终保持原样。它是经典爱情电影《罗马假日》的主要拍摄地之一;也是丹·布朗畅销小说《天使与魔鬼》的主要故事背景[10]……

[10] 《达芬奇密码》的前传。这两部小说均被改编成由罗恩·霍华德执导、汤姆·汉克斯主演的电影。

▲站在翁贝托一世桥上远眺罗马高等法院。

第四座桥名为翁贝托一世桥,始建于1885年,历时十年建成,为一座三拱桥,以当时的意大利国王翁贝托一世的名字命名。

国王的名字我一开始听着挺耳熟的,后来才知道他是很久以前在网上看到的一个灵异事件的主角。由于这件事真假难辨,本着“不信谣、不传谣”的原则,这里就不展开了,有兴趣的请自行搜索。

▲正义宫的雕塑。

左:大门上的正义女神;右:水池南侧的雕塑。

翁贝托一世桥对面就是著名的罗马高等法院(也称正义宫)。正义宫位于圣天使城堡东侧,也是台伯河畔著名的地标建筑。它始建于1888年,1910年竣工。屋顶上是驾着战车和四匹马的自由女神像。中间的圆形拱门上是正义女神像,左手拿着一本公开的法典,右手拿着一把剑。

正义女神是罗马人借用希腊神话创造的女神,她最初的形象是没有蒙眼的,16世纪以后,主流的正义女神雕像大多是蒙眼的,俗人为蒙眼这个动作赋予了许多牵强附会的“意义”。正义宫里的雕像设计于19世纪末,出人意料地“原创”,没有蒙眼,相当罕见。

第五座桥是加富尔桥(Ponte Cavour),建于1891年,1896年竣工。此桥西面不远是加富尔广场,就在司法宫后面。以加富尔命名的两座建筑是为了纪念意大利民族英雄、19世纪意大利统一运动领袖、意大利帝国第一任总理卡米洛·本索·加富尔伯爵。

意大利在21世纪建造的第一艘航空母舰名为加富尔号。[11]

[11] 别小看意大利的工业设计和制造能力,意大利还是很强的,在轻型航母领域,意大利走在了世界前列,加富尔号航母于2008年服役,上世纪建造的加里波第号航母经过改装后于2014年继续服役,意大利是世界上少数拥有双航母舰队的国家之一。

▲加富尔广场的加富尔伯爵铜像。

它的周围有四个寓言人物,代表意大利和罗马、思想和行动。

第六座桥是玛丽娜桥(Regina Marigherita Bridge),建于1886年,竣工于1891年。[12]这座桥看上去似乎没有什么特别的故事,但是跑过它,快步走几步,就会意外碰到一个非常经典的地方——人民广场(Piazza del Popolo)。

[12] 跑到快结束的时候,我好奇地去看了看阿梅代奥桥南边的一座桥,它叫马志尼桥,是一座外观不起眼的三拱桥,于 1908 年建成。就这样,这一趟从北到南我一共经过了七座桥:我是不是应该下定决心,下次来罗马,一定要跑遍台伯河上所有的桥呢?

罗马是一座著名的“方城”,这是从古罗马传承下来的城市建设传统,根源在于罗马人身上流淌的民主、自由和公民意识的血液,与中国古代城市紧紧围绕皇城的格局大不相同。

即便是在帝王时代,帝国各地的公民也会在城市中心的广场上自由交流,仿佛他们才是世界的中心,而不是皇帝的中心。

古罗马广场(Roman Forum)源于古希腊文Agora(有时直接音译为“阿哥拉”),当时的Agora除了商品交易外,常常是城内人际交流的场所,也是政治家、哲学家发表演讲的场所。

古罗马人将这种言论、交流的公共功能发挥到了极致,这就是现在超流行的“广场”的由来;尤其在建筑形式上,以神庙、法院、会晤厅等公共建筑,形成了著名而又独特的古罗马广场。

罗马的街道除了设计特色外,还有一个重要的规划功能,那就是连接各个广场。

初到罗马,很容易被随处可见的街道环绕的小巷弄得晕头转向。其实有个秘诀:你只需要记住几个重要的广场就不会迷路——罗马所有的道路必定通向一个广场。

也正是因为这个原因,如果你在台伯河东侧的老城区跑步,一不小心,还没跑多远就会碰到一个广场。

这次意外碰到了人民广场(Piazza del Popolo),也就是波波洛广场,这是16世纪由教会修建的椭圆形广场,很长一段时间里,这里都是罗马北部的门户。

广场中央矗立着罗马最高的古埃及方尖碑[13]。北面是人民之门(Porta del Popolo),意为“人民之门”,是弗拉米尼亚大道的起点。

[13] 方尖碑起源于古埃及。古罗马征服埃及后,为了炫耀战功(或者纯粹为了审美?),从埃及大量带回方尖碑。罗马是世界上方尖碑最多的城市,其中有8座古埃及方尖碑、5座古罗马方尖碑,还有不少现代复制品。人民广场中心的方尖碑高23.3米,由教皇西克斯图斯五世于1589年竖立。

弗拉米尼亚大道建于公元220年,是古罗马最著名的道路之一,部分路段至今仍在使用。它从罗马出发,向北横跨整个亚平宁半岛,连接罗马和亚得里亚海沿岸,全长约300公里,是意大利腹地最重要的交通要道。

312年,君士坦丁大帝率军经弗拉米尼亚大道进攻罗马,在台伯河上的米尔维安桥[14]与罗马四大皇帝之一的马克森提乌斯决战,一举击败对手,气势汹汹地渡过台伯河,占领罗马,奠定了在罗马帝国西部的霸权地位。这场战役史称“米尔维安桥之战”。

[14] 米尔维奥桥,这座桥在历史上曾多次修缮,至今仍然存在。从人民门出来,沿着弗拉米尼亚大道向北走,直到到达台伯河,就可以看到这座桥了。

在铁路时代之前,许多游客沿着弗拉米尼亚大道、人民门和人民广场进入罗马。

从城市规划和建筑的角度来看,罗马的人民广场以其放射状道路设计而闻名——从广场南部开始,三条道路向外辐射:里佩塔街(Via di Ripetta)、科尔索街(Via del Corso)和巴布伊诺街(Via del Babuino)。

人民广场是连接放射状道路的广场的鼻祖。以前做城市规划都是横平竖直,没人这么大胆敢这样创新。试想一下,从三条路过来的人流和从人民门走过的人流,彼此迎面而来,又擦肩而过。在广场上相遇,是多么独特的一种方式啊!

▲设计师Giuseppe Valadier在方尖碑底座上添加了四座埃及狮子喷泉雕塑[15]。远处是双子教堂。

[15] 这家伙还在广场两侧修建了围墙,并在墙上增加了16尊狮身人面像雕塑。我不禁想问,他是否有保持统一风格的艺术执念,还是他只是埃及派来宣告占领罗马的卧底特工?

对于很多规划师和设计师来说,广场与城市连接的道路设计其实很粗鲁,看似破坏了整个城市的美感。但从另一个角度看,它却让城市变得整洁、奢华、有仪式感、易于解读。

“在中心设置圆形或方形的广场,耸立纪念性建筑,两侧排列对称的公共建筑。从这样的中心向外辐射的大道扎米尔钢结构建筑,深刻地改变了各类建筑的尺度。在中世纪的城镇,你必须慢慢行走,才能欣赏到沿街建筑主体和轮廓的无穷变化,以及那些复杂而又令人惊讶的细节。但巴洛克城市不同于中世纪城市,当人们进入巴洛克城市时,几乎一眼就能看清一切。”[16]

[16]刘易斯·芒福德,城市:起源、演变与前景,第364-365页,宋俊玲、宋怡然译,上海三联书店,第一版,2018年12月。

照这样说来,跑步是最适合我欣赏巴洛克罗马的方式,芒福德先生真是我的灵魂伴侣!

16、17世纪,教会在罗马修建了人民广场,树立了方尖碑,修建了三条放射状的大道,初衷看似是把重要的宗教设施连接在一起,但其实更深层次的动机是教会和教皇炫耀财富或者某种虚荣心,想要展现教会和教皇的至高无上的尊严和荣耀。

教会对巴洛克风格的认可,客观上为巴洛克艺术的迅速发展创造了有利条件,甚至在不经意间催生出了一种新的广场类型[17]。

[17] 罗马人民广场布局新颖,开放奔放,欧洲许多国家纷纷效仿,法国在凡尔赛宫前修建了放射状道路广场,俄国在圣彼得堡海军部大楼前修建了广场。

客观地说,巴洛克式的城市风格与古罗马的精神含义相去甚远,但毕竟,这是从现代流浪者的角度来看。

罗马人非常擅长空间计划美学使广场最初有些不同,充满了精神和说服力。

在广场上还有一个低调但备受推崇的圣玛丽亚·德尔·波普洛教堂,据说下次有许多珍贵的艺术品。

这三条径向的道路是漫长而直的,从北向南延伸,几乎是整个罗马城市。

当教皇建立了如此直的道路时,他想炫耀教堂的力量,并在功能上强调仪式,这也是在设计方面的一系列宗教建筑。

如今,罗马通过调整业务形式的调整减少了人们在流浪的步伐,这使这三条道路以行人为主。

这不是古城的变化!

▲Corso Avenue。最吸引我的是它的古董魅力,建筑物和街道的无缝整合,温暖的公共空间和人行道“包裹”每个流浪者[18]。

[18]道路表面已经现代化,由沥青制成。

当我经过三条径向道路之一的Del Corso跑去时,商店仍然关闭,但是一些商店助手已经开始为开业做准备。

在我不知不觉中,时间已经很快飞了,以至于我要放慢脚步并忙于其他事情。

▲站在Amedeo王子桥上,朝Castel Sant'angelo望去。

让我站在阿米迪奥王子桥上,再朝着桥梁埃玛努埃尔二世和卡斯特·桑特·安格洛(Castel Sant'angelo)望去!

Danxia看起来像锦缎。