为什么我们要把它做薄呢?

在建筑的历史发展中,结构与建筑的统一、技术与美学的融合是主线。从中国建筑符号“斗拱”对地震的影响,到西方哥特式建筑力学的完美传导逻辑,力学,或者说结构工程,一直是建筑的核心语言之一。

20世纪以来,战争、机械、航空、计算机等引发了材料科学的大发展,一个必然的逻辑开始引发世界建筑界的震撼,那就是高强度的材料、高精度的优化设计必然导致建筑的轻量化,甚至可以说,建筑的“轻量化”是时代进步的综合体现。

齐毅先生在其硕士论文《多维视角下的当代建筑轻量化创作研究》中,从科技进步与环境保护的角度,给出了基于这一逻辑的推论,即:在新材料、新技术的支持下,建筑师对于空间秩序的追求逐渐演变为对砌体与建造方式的探讨,并在自然环境日益恶化的背景下,寻求建筑的可持续性,以减少对环境的影响。这是一个从建筑表象回归到建筑本质的动态过程。

与作者同时代的休·达顿在《结构与建筑的一体化方法》一文中认为,建筑表皮的设计方向是基于力学逻辑的。其论文提出了一对新概念:“结构”与“包覆”,二者的关系类似于“骨头”与“表皮”的关系。“结构”是力学的承重力,“包覆”则覆盖在结构上,阻挡雨水等环境干扰。同时,文章指出了20世纪中期建筑表皮的基本规律——“结构-包覆一体化”:在计算机的帮助下,建筑表皮可以同时承受传导力和抵抗外界环境。这一进步为建筑立面和屋顶的减薄提供了力学逻辑支持。

我们可以得出这样的结论:追求更薄的结构,其实是对结构和材料逻辑回归建筑本质的一种探索。社会的分工让当代建筑和结构工程成为了两个独立的学科。但毫无疑问,回归设计的理性需要两者的完美融合。设计更薄的屋顶和立面,某种程度上是结构理性主义世界的一次“文艺复兴”。

如何实现薄屋顶

1998年世博会设计的葡萄牙馆,是一场轻薄结构实验的嘉年华。主办建筑师阿尔瓦罗·西扎面朝大海,最终与著名结构工程师塞西尔·巴蒙德合作,形成大跨度、无柱框架,两大领域共同打造了建筑的哲学回归。这个屋顶发挥了混凝土材料的极限悬挑式钢结构玻璃雨棚,采用类似悬索桥的结构,在混凝土中加固钢缆,让3500平方米的屋顶厚度仅有20厘米。参观者身处其下,感受不到结构之大,只有在屋顶与门廊交界处,才能看到结构的轻盈。

图1 1998年世博会设计的葡萄牙馆

费利克斯·坎德拉于1958年设计的洛斯马南提亚莱斯餐厅是通过薄混凝土壳体实现薄屋顶的代表。餐厅平面轮廓最大外径42m,从中心到悬挑端21m。结构主要荷载由四组跨度32m的十字拱(由四个双曲抛物面相交而成)承担,它们汇聚在中心顶点。“花瓣”没有边梁,混凝土壳体在顶部最薄处仅4cm厚,V型十字拱最厚处也仅12cm厚。

图2 Los Manantiales餐厅

从形态上讲要获得轻薄的大跨度屋盖,马鞍形屋盖是最典型的代表,而国家速滑馆的柔性屋盖则是其最新的应用案例。其地上结构由马鞍形屋盖、巨型环桁架、索壳组合结构幕墙组成,下部看台及车库为混凝土结构。整个体育场长225米,宽174米。如此大的钢网,犹如羽毛球拍一般,直接将屋盖结构从8-10m压缩到不足0.5m。为其研制的拉索直径达到70mm,采用高钒闭式拉索,强度达到1570MPa,最终让这座全球最大索网体育场成为可能。

图3 国家速度滑冰椭圆场

曲面车顶,轻薄

然而屋顶在弯曲时如何实现轻薄一直是一个难题,建筑师和工程师往往要借助一些辅助手段才能达到效果。

SANAA在2006年设计的海上站,通过将围护结构置于设计极为夸张的钢梁侧面,将屋顶设计得极薄。遗憾的是,为了保持屋顶的稳定性,屋顶底部被设计成网格状,而非像大多数工业风格的建筑那样形成绝对的平面。

图4:姊妹岛与世界站

妹岛和世2009年为英国伦敦蛇形画廊展览设计的展馆,采用15mm实心铝合金板作为屋顶,密集的立柱使得屋顶变得极轻极薄。由于是临时建筑,其荷载要求也相对较低。但铝合金屋顶由于焊接工艺复杂、成本高、刚度低、缺乏配套的防火方案等原因,难以大规模复制。

图5 蛇形画廊

在某些情况下,建筑师更加注重视觉效果,如在良渚文化艺术中心项目中,日本建筑师安藤忠雄采用变截面屋顶处理,只将纤细的屋顶边缘展现在人们面前,将厚重的屋顶结构隐藏在体量中部,从而达到视觉上轻薄的效果。

图6 良渚文化艺术中心

史蒂夫剧院采用了高科技材料——碳纤维,实现了屋顶的轻薄化。碳纤维不仅抗拉强度高达3000MPa,是传统Q355钢材强度的8倍,而且质量还不到钢材的1/4,是实现轻薄化的理想材料。不过其高昂的成本或许也只有苹果才能承受得起。

图7史蒂夫剧院

建筑师对“薄”的追求从未停止,但受限于技术、设计难度、成本等因素,既稳固又轻盈的“薄而美”建筑屈指可数。但现在,在一项新技术的支持下,建筑师梦想中的“薄而平”的屋顶已经成为可能。

笔者将此技术运用在花园荡穿桥项目中,实现了极轻极薄的效果。花园荡穿桥(以下简称“花园荡桥”)位于上海与江苏交界处,犹如一条丝带,两边连接着苏州吴江和上海青浦。

图8 筼筜大桥连接上海青浦和江苏吴江

筼筜桥全长586米,整体设计以“心结”为概念,体现青浦与吴江携手共进的发展愿景。桥身呈缎带状悬挑式钢结构玻璃雨棚,桥上栏杆与湖面柔波相融,与筼筜湖波光交相呼应,形成和谐统一的生态景观体系。桥上凉亭的设计灵感来源于当地传统雕塑——太湖石亭,犹如一颗璀璨的明珠,镶嵌在如玉带般的筼筜桥上。凉亭设计运用参数化数字建模技术,打造出一面既是雕塑又是游乐场的多孔墙。

纵观筼筜大桥,敬亭雨棚是其最大的亮点。整个雨棚薄如丝带,全长77m,末端悬挑4m,厚度仅有100mm,边缘区域厚度甚至缩减至仅6mm。配合直径89mm的极薄支撑柱,从远处看,这个雨棚就像一张精心剪裁的宣纸漂浮在桥面纸上,薄如蝉翼,扇动双翅,蓄势待发。整个雨棚几乎没有显眼的节点或梁柱,仿佛毫无重量地落在柱子上,其体现的“轻”与“平”远胜于前面提到的案例。为什么这个悬挑4m的雨棚能够几乎看不见厚度和结构?这是因为该项目的结构设计师采用了一种可以同时满足两种要求的新技术:板桁架。

图9 敬亭鸟瞰图

图10 亭子顶薄如蝉翼

图11 展馆建筑设计草图

板桁架技术介绍

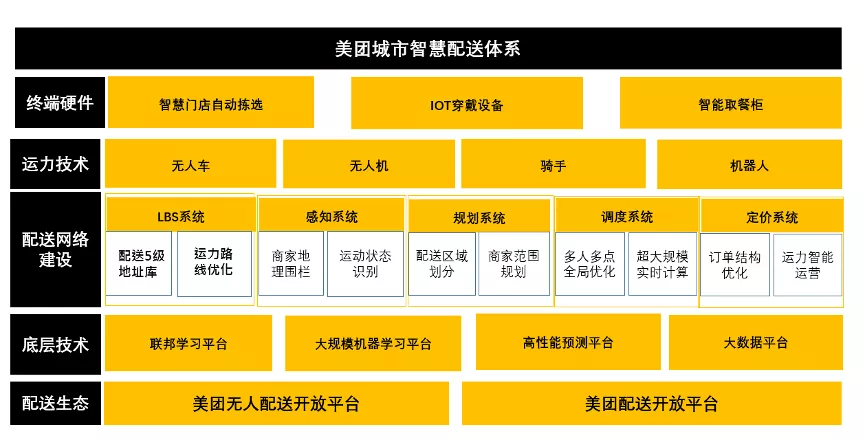

板桁架是泰达创新的创新结构技术产品,通过对钢材的有效利用,结合先进的精细化自动化制造,形成工厂化生产的超薄板型结构单元,具有超强的面内、面外刚度。这是基于产品思维,通过极致设计、标准化打造的薄屋面技术解决方案,相比传统钢结构+上下铝板包覆屋面设计,优势明显。

图12 板桁架横截面内力传递示意图

板桁架的主要特点是超薄,其原因在于采用了以下创新技术:

结构即建筑,通过机加工等工艺,保证面层平整美观,无需做铝板装饰,节省了两边约200mm的装饰层厚度。面层即结构,与分散梁结构相比,板结构表面钢板刚度强,巧妙的W型腹板使板桁架的双向传力效果明显,大大提高了结构的整体效果。

因此板桁架成品厚度可达50mm~100mm,边缘厚度甚至可以做到5mm,比常规结构成品厚度300mm以上要薄得多,100mm板桁架甚至可以达到8m的悬挑能力。

板桁架的第二个显著特点是连续无缝的外观,这一点比传统的铝板装饰方案更加出色。铝板接缝处的硅胶容易因老化而变形、变色,影响美观。板桁架结构则不存在这个顾虑。结构加工后的面层可直接代替建筑面层,可广泛应用于屋顶、雨棚、廊桥等结构类型。

板桁架的第三个优点是支撑点布置灵活。由于板桁架具有良好的双向传力性能,建筑师可以根据空间需求灵活布置柱子,而不必像常规梁结构那样考虑与上部结构的关系。

在造价及工期方面,与传统结构体系相比,板桁架虽然结构支出有所增加,但由于装饰铝板成本的节省,综合造价基本不会增加。加之现场工序简单,可大大降低甲方项目管理的复杂程度,降低管理成本。板桁架采用标准化预制,现场施工结构完成后即完成施工,节省了铝板装饰工序,缩短现场施工工期50%。

板桁架技术因其厚度超薄、面层光滑无缝、布置灵活等突出优势,近年来在不少新建建筑项目中开始大放异彩。

图13 两种结构横截面示意图

解决方案 1

解决方案 2

图14 板桁架方案示意图

图15 板桁架悬臂长度与厚度示意图

图16:杭州绿景堂雨棚采用“板桁架”技术

图17 某售楼处屋顶采用板桁架技术(施工阶段)

图18 板桁架示意图

产品化的板桁架技术让薄屋顶的实现变得简单

板桁架技术可以最大程度地实现建筑师对于轻薄的追求。为了让板桁架技术在更多的项目中发挥其轻薄的优势,我们将板桁架技术进行了商业化,大大降低了轻薄屋顶的使用门槛。对于建筑师来说,设计变得简单,可以把屋顶看作是一块刚度很大的薄板,根据空间需求布置几根柱子即可。

图 19 板桁架的典型设计

首先对结构设计进行规范,建立设计库,提前做好一些标准化工作,并借助先进的分析软件编制有限元计算程序,同时通过遗传算法得到最优的柱布置方案,可以在建筑创作过程中最大程度地快速评估结构的合理性和可行性。

其次,生产将实现标准化,通过定制专用焊接设备,可以在保证焊缝质量的同时实现自动化生产,降低生产成本,缩短生产时间。

通过结构设计、生产环节的标准化,使得项目在具体项目设计、施工过程中能够相对快速的推进,不至于造成超薄结构因难度过大而难以生产。

总结

建筑真正的美,是材料通过技术手段对抗重力的美。纵观人类历史,建筑形态的变革,无一不是由材料的发展和技术手段的进步所驱动。事实上,越来越薄、越来越轻的结构,正是越来越高强度的建筑材料和越来越综合的技术手段的体现。板桁架是一种技术,是建筑师回归建筑本质的必然方式,它所能释放的力学自由,是时代设计方法的升级。我们希望利用这项技术,和更多的建筑师一起探索建筑的理性本质与感性可能性。